貧しい家庭の子どもへの支援を国の責務とする「子どもの貧困対策推進法」が、先月(2014年1月)17日に施行されました。

貧しい家庭の子どもへの支援を国の責務とする「子どもの貧困対策推進法」が、先月(2014年1月)17日に施行されました。

施行された子どもの貧困対策推進法では、相対的貧困率の改善や教育支援、保護者への就労支援などを総合的に推進する大綱の策定を国に義務付けています。今後、有識者らの意見を踏まえながら、どのような内容を大綱に盛り込むのか議論が進められる方針です。

このほか、関係閣僚による子どもの貧困対策会議の設置や、対策の進捗状況の年1回の公表も予定。都道府県にも大綱に基づき、子どもの貧閑対策の計画づくりの努力義務が課されており、取り組みが注目されています。

そもそも貧困は、衣食住にも事欠き、生きるための最低水準を満たせない「絶対的貧困」と、その国・地域で多くの人が手にしているものを持てない「相対的貧困」の2種類に分けられます。日本を含めた先進国で問題視されているのが、経済格差の拡大などを背景にした相対的貧困です。

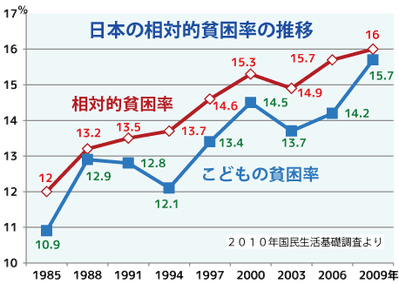

日本全体の相対的貧困率は2009年時点で16%に上っています。これは経済協力開発機構(OECD)加盟国30カ国中で4番目に高い水準です。

子どもの相対的貧困率も上昇傾向にあります。09年では15.7%となり、1986年の調査開始以来、最も高い数値を更新しました。

特に、母子家庭など、大人1人で子どもを育てる家庭(ひとり親世帯)の困窮が目立っています。子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は全体で14.6%だったのに対し、ひとり親世帯では何と50.8%に達しました。これは、2人に1人以上が貧困に陥っている状態で、OECD加盟国30カ国中で最悪の水準です。

ひとり親は子育てと仕事の両立が難しい。母親がパートなど低収入で不安定な非正規雇用に就かざるを得ないケースが多く、それが貧困率を高める要因になっています。

子どもの貧困の増加は、別の数字からも裏付けられます。

経済的な理由で就学が困難と認められ就学援助を受けている小中学生は、この10年余りで年々増加。11年度には約157万人となり、就学援助率も過去最高の15.6%となりました。子どもの貧困対策が課題となっているのです。

教育支援で進学率が向上:埼玉県の事例

子どもの貧困対策で重要な柱の一つとなるのが教育支援です。自治体の取り阻みが参考になります。

例えば、埼玉県は2010年度から生活保護世帯への自立支援の一環として教育支援を行っている。

具体的には、生活保護世帯の中学生へ県内各地の特別養護老人ホームを会場として教員OBなどの支援員や大学生ボランティアが学習教室を開催。「学校の授業が分からない」「自信が持てない」などの悩みを抱える子どもに寄り添い勉強を教えることで、高校進学率が事業開始前(86.9%)から10ポイントの97%に向上する成果を挙げています。

複雑な家庭環境に悩む子どもにとっても「学校と家以外の居場所ができることで、気持ちが楽になる」(県福祉部社会福祉課)効果があるという。今年度からは、学習専門員による高校生教室も開催されています。

一方、教育への経済的支援も欠かせません。

14年度の国の予算案には、高校生向けに返済不要の給付型奨学金の創設が盛り込まれました。新高校1年生の家庭のうち、年収が250万円未満の場合が対象となります。また、大学生などへの無利子奨学金の貸与人員も2万6000人増加させます。

進学をあきらめていた子どもたちに希望を持たせ、社会の担い手へと育てる取り組みがますます求められています。

“連鎖”断つ対策が必要、生活、就労など総合的な応援を

子どもの貧困は、“負の連鎖”″による貧困層の固定化を招く恐れがあります。貧しい家庭環境から勉強する機会が十分に与えられず、高校や大学への進学をあきらめてしまう子どもは多い。その結果、大人になって低収入や不安定な仕事に就かざるを得なくなり、その子どもの世代も貧困に陥ってしまう構図だ。貧困が不登校や中退、いじめなどの温床にもなっています。

子どもの将来が、生まれ育った環境で決められてしまう社会は望ましい姿ではありません。

貧困の連鎖を断ち切るには、子どもへの教育支援をはじめ、親への就労支援、生活支援などの対策が不可欠です。

【相対的貧困率とは】

国内での所得格差を示す指標。全国民の等価可処分所得(世帯年収を世帯人数の平方根で割り、調整を加えた金額)を低い順に並べたときに、中央に位置する人の所得の半額(貧困線)に満たない所得者の割合。子どもの貧困率は、17歳以下の人口のうち、貧困線に満たない子どもの割合を指す。