平和安全法制の関連法案の審議が進む中、共産党などからは、戦争法案であるとか、自衛隊の活動が外国軍隊の戦闘に巻き込まれ、日本が「殺し殺される」国になるなどと、事実と異なる悪宣伝が繰り返されています。

こうしたことを踏えて、6月11日の朝の県議会報告会では、平和安全法制における自衛隊の国際貢献にして、私見を述べさせていただきました。

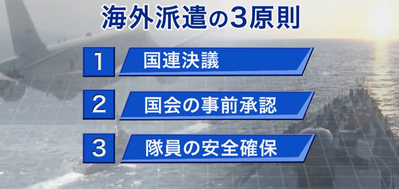

自衛隊の海外派遣の3原則

実力組織である自衛隊を海外に派遣する以上、法律上の明確な根拠が必要です。公明党は、①国際法上の正当性、②国民の理解と国会の関与など民主的な統制、③自衛隊員の安全確保など「海外派遣の3原則」を強く主調し、法案に盛り込みました。もう少し分かりわかりやすく言うと、自衛隊の海外活動の前提条件は、国連決議と例外なき国会承認、自衛隊の安全確保ということになります。これを国会審議で安倍晋三首相も「北側三原則」と表現しました。

実力組織である自衛隊を海外に派遣する以上、法律上の明確な根拠が必要です。公明党は、①国際法上の正当性、②国民の理解と国会の関与など民主的な統制、③自衛隊員の安全確保など「海外派遣の3原則」を強く主調し、法案に盛り込みました。もう少し分かりわかりやすく言うと、自衛隊の海外活動の前提条件は、国連決議と例外なき国会承認、自衛隊の安全確保ということになります。これを国会審議で安倍晋三首相も「北側三原則」と表現しました。

更に憲法に適合し、法律上の要件が満たされば、自衛隊が必ず海外派遣されるわけではありません。そこには、政策判断の3つの指針が明確になっています。

第一の指針は、「我が国の主体的判断」です。自衛隊の派遣はアメリカの要請によって行われるというようなことを軽々しく発言する政治家がいますが、独立国家である日本の国会の威信それ自体を軽んずる言質です。時の政府は、国益を踏まえ自衛隊の果たすべき役割を決定します。当然、国民に支持も求められます。

第ニに「自衛隊にふさわしい役割」です。自衛のための装備を専らとする自衛隊には、戦闘能力、人員には限界があります。当然、予算面でも厳しい制約があることは言うまでもありません。

そして、第三が「平和的外交努力」です。何よりもこれが大事です。紛争を未然に防止する外交努力で平和を保つのが大前提です。非軍事分野での貢献を考慮に上で、政策判断するのです。

外国軍隊の「武力行使との一体化」は禁止

こうしたことを前提に自衛隊の活動である「後方支援」について、考えてみたいと思います。「後方支援」とは、外国軍隊に対し輸送や補給などで協力することであり、武力行使ではありません。

こうしたことを前提に自衛隊の活動である「後方支援」について、考えてみたいと思います。「後方支援」とは、外国軍隊に対し輸送や補給などで協力することであり、武力行使ではありません。

重要影響事態法案と国際平和支援法案が「後方支援」を定めていますが、重要影響事態法は日本の安全、後者は国際社会の安全のためであり、目的が異なることから公明党の主張で別々の法律になりました。

自衛隊の後方支援が外国軍隊の武力行使と一体化しないように両法案とも厳格な歯止めを定めました。

すなわち「現に戦闘行為が行われている現場」では後方支援は実施せず、近くで戦闘行為が行われると予測される場合などには現場の指揮者が活動を一時休止させます。また、実施区域で「後方支援」をすることが困難になれば、防衛相が活動の中断を命令します。

そのまま放置すれば日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態=重要影響事態は、自衛隊の直接的な武力行使が許される存立危機事態や武力攻撃事態とは全く状況が違います。自衛隊ができるのは、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っている米軍等の部隊に対し「後方支援」をするだけです。

一方、国際平和支援法案は、①国際平和を脅かす事態が発生し、②国連憲章の目的に従って国際社会が共同で対処しており、③日本が主体的・積極的に寄与する必要がある―場合に限って自衛隊の「後方支援」を認めました。

国連決議のあることが大前提であり、自衛隊派遣の国会承認は例外なく事前承認となっています。

これまでの特別措置法による実施から、一般法(恒久法)の国際平和支援法案による実施方法に変わります。これによって自衛隊の活動のリスクを軽減することにも役立ちます。

今一度強調しますが、自衛隊の海外での活動では、外国軍隊と一体となった武力行使は一切許されていないです。