10月27日、農林水産省は、記録的な豪雨となった台風18号による被害を受けた農家に対し、農業再開に必要な経費を助成するなどの支援策をまとめました。

10月27日、農林水産省は、記録的な豪雨となった台風18号による被害を受けた農家に対し、農業再開に必要な経費を助成するなどの支援策をまとめました。

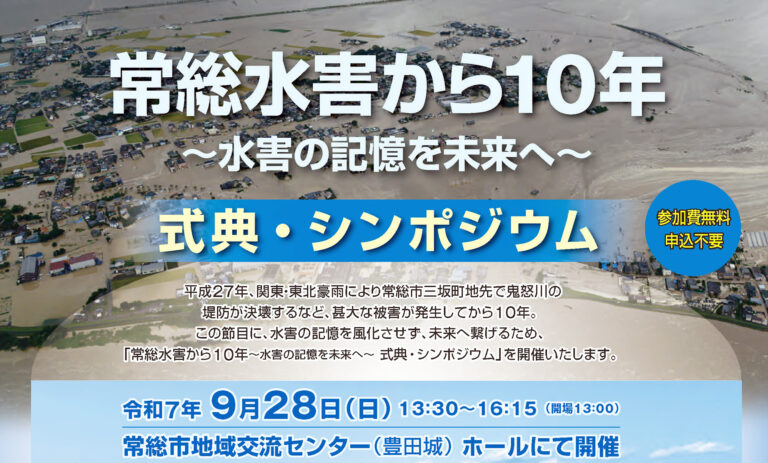

農水省によりますと、「関東・東北豪雨」での農林漁業の被害額は、茨城県や栃木県、それに宮城県など27の道と県であわせて484億円に上っています。支援策の中では、農業共済制度の補償の対象外となっている収穫したあとのコメの被害について、被害を受けた農家に対し肥料や農薬の準備など来年の農業再開に必要な経費を助成するほか、農業用のハウスや機械が水につかるなどの被害を受けた農家には、機械などを購入したり修理したりする費用の一部を助成するなどとしていて、助成の金額や支援策の運用方法などについて今年度中に取りまとめたいとしています。

今回の支援策のポイントは3つ。井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党が強く求めていた、被災した農家の支援策も盛り込まれました。

第1に、被災農業者向け経営体育成支援事業を発動して、被災農業者の農業用ハウス、農業用機械等の取得・修繕に要する費用を、国が3割助成します。茨城県内でのハウスや機械などの被害額は30億円に上ります。国が3割を助成するために、県や市町村がどの程度上乗せして支援するかが課題となります。また、取得や修繕が前提となりますが、実際にはリースなどで運用する場合も多く、この取り扱いも確認する必要があります。

第1に、被災農業者向け経営体育成支援事業を発動して、被災農業者の農業用ハウス、農業用機械等の取得・修繕に要する費用を、国が3割助成します。茨城県内でのハウスや機械などの被害額は30億円に上ります。国が3割を助成するために、県や市町村がどの程度上乗せして支援するかが課題となります。また、取得や修繕が前提となりますが、実際にはリースなどで運用する場合も多く、この取り扱いも確認する必要があります。

第2は、飼料用コメの補償価格です。飼料用のコメは水田活用の直接支払交付金において、自然災害に対する特例として10アール当たり5万5千円を交付されます。この金額では、生産費用を賄うことができず、折角食用のコメから転換した農家にとっては大きな痛手でした。そこで、国は10アール当たり8万円を交付できる“ソフトグレインサイレージ”用のコメとして取り扱いことによって、補償単価を引き上げることになりました。

第3は、収穫した後のコメの扱いです。収穫後(自宅や倉庫で乾燥・調整等)のコメは、農業共済制度の対象となりません。生産意欲を維持し営農を継続するためには、収穫後、自宅で乾燥・調整等をしていた主食用コメが被災した際の補償する必要があります。国は、来年の営農再開に向けて行う土づくりや種もみ・肥料・農薬の準備などの取組に要する経費について、必要な財源を確保した上で助成するとしました。具体的な金額などが今後の課題となります。

こうした農家への支援は、県議会公明党が全力を挙げて主張した内容であり、山口那津男党代表や石井啓一政調会長(当時、現国交相)などが、直接被災農家を訪れ要望を受けた内容が、実現に向けて動き出しました。

台風第18号及び台風第15号は、関係地域の農林水産業に重大な影響を及ぼしました。このため、農林水産省は、被災農林水産業者が今後も意欲を持って農林水産業を継続していけるように、万全の対策を講じていくこととし、次の対策を実施します。

(既存事業による対応)

1 災害復旧事業の促進

農地・農業用施設、共同利用施設、森林関係及び漁港施設の被害に対して、査定前着工制度の関係地方公共団体等への周知、農林水産省職員の現地への派遣による技術的支援等を通じて、災害復旧事業等による復旧を促進します。

2 共済金等の早期支払い

農業共済、森林保険、漁業共済及び漁船保険において、被害の早期査定と共済金、保険金の早期支払いを実施します。

(台風第18号関係)

3 災害関連資金の無利子化

農林漁業セーフティネット資金等の災害関連資金の貸付利子を貸付当初5年間無利子化します。

4 農業用ハウス等の取得・修繕への助成

被災農業者向け経営体育成支援事業の発動により、被災農業者の農業用ハウス・農業用機械等の取得・修繕に要する費用を助成します(10分の3以内)。

5 被災により減収した飼料用米への助成

水田活用の直接支払交付金において、自然災害に対する特例として10アール当たり5万5千円を交付することに加え、現場の実態を踏まえながら、10アール当たり8万円を交付しうるソフトグレインサイレージなど他の形態への利用を図ります。

6 収穫後に被害のあった米への助成

収穫後に保管していた米が被害にあった農家が、来年の営農再開に向けて行う土づくりや種もみ・肥料・農薬の準備などの取組に要する経費について、必要な財源を確保した上で助成します。

また、今後、収穫後の米が被災しても民間の保険等により対応するものであることを周知します。

7 被災した畜産農家の経営安定

被災した肉用牛及び養豚農家に対して、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(新マルキン事業)及び養豚経営安定対策事業における生産者積立金の納付免除等を実施します。