一方、全国で認知症の行方不明者は13年から3年連続で1万人を超え(警察庁)、徘徊等による事故も問題となっています。認知症は今や社会全体で向き合うべき課題であり、その対策は待ったなしです。

一方、全国で認知症の行方不明者は13年から3年連続で1万人を超え(警察庁)、徘徊等による事故も問題となっています。認知症は今や社会全体で向き合うべき課題であり、その対策は待ったなしです。

残念ながら、現状では認知症を根治する“特効薬”は開発されていません。となれば、認知症になっても自分らしく、希望を持って暮らせる社会をいかに築くか。「先進7カ国(G7)神戸保健大臣会合」(9月11、12日)の開催50日前に合わせ、今月23日に神戸市で行われた「認知症フォーラム」でも大きなテーマとなりました。

基調講演に立った松下正明東京大学名誉教授は、認知症の代表格であるアルツハイマー病は特別な「病」ではなく、誰もが迎える自然な“老いの形”であることを強調。だからこそ、住民同士のつながりや信頼関係を軸とした「地域の力」を強め、守り支え合う取り組みが重要であり、それが認知症の人とその家族の生活をより良くする原動力になるとの指摘に共感を覚えました。

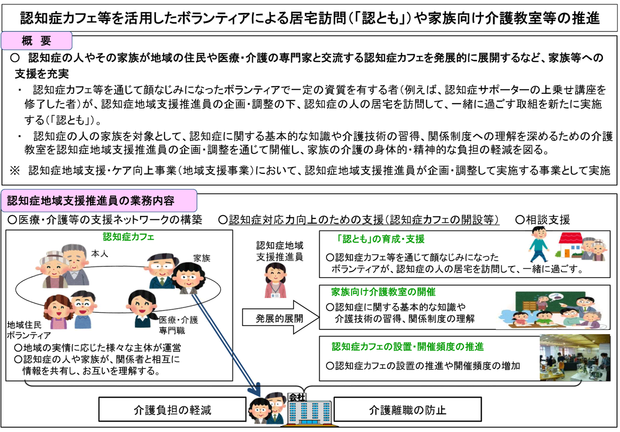

だからこそ、認知症サポーター養成講座の推進や認知症カフェの開設など、認知症を地域全体で支える仕組みづくりが重要です。「地域包括ケアシステム」と言っても、焦点は「人」。人と人とを結び、互いに支え合う温かなネットワークこそ、生き生きと暮らせる超高齢社会の基盤となります。

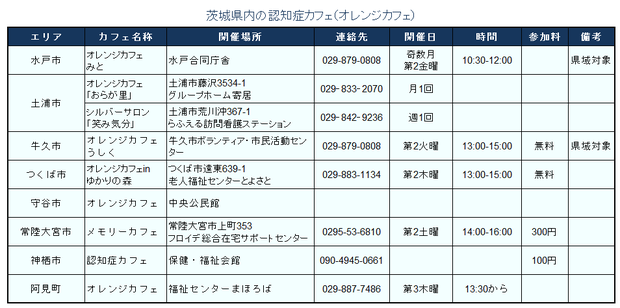

10月30日、井手よしひろ県議は地域で認知症の早期発見と家族の負担軽減を図るために、“認知症カフェ(オレンジカフェ)”の立ち上げを計画している方と意見交換しました。認知症カフェは「認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場」(厚生労働省「オレンジプラン」)で、形態はさまざまあります。特定非営利活動法人(NPO法人)のほか、自治体が開設するケースも増えています。1カ月に数回の開催や不定期のイベントとして実施されるケースが多くなっています。

茨城県内では、9箇所のオレンジカフェが開催されています。

その内、公益社団法人『認知症の人と家族の会』 茨城県支部が、水戸と牛久、つくばのオレンジカフェを運営しています。このオレンジカフェは、認知症の人とその家族も地域の方々も気軽に参加できる交流の場です。参加費は無料。お茶を飲みながら自由に話をしたり、簡単なゲームや軽い体操などもまじえて、楽しい時間を過ごすために開きます。日頃の心配事や介護のご相談をお受けすることもできます。

早急に、県内すべての市町村に認知症カフェを開設できるよう、市町村議員とも連携して行きたいと思います。

<茨城県の設置準備状況>

・26年度:下妻市、牛久市、常陸大宮市、神栖市

・27年度:つくば市、東海村、阿見町、利根町

・28年度:結城市、桜川市、八千代町、守谷市、土浦市

・29年度(予定):坂東市、つくばみらい市