高齢ドライバーによる交通事故のニュースが毎日のようにテレビや新聞で大きく報道されています。国や自治体は運転免許の自主返納を促す取り組みを進めていますが、より抜本的な対策の強化を求める声は強くなっています。このため、安倍晋三首相は、さらなる事故防止策の検討を表明。11月24日に関係省庁で構成するワーキングチームの初会合を開くなど、対策に本腰を入れ始めています。

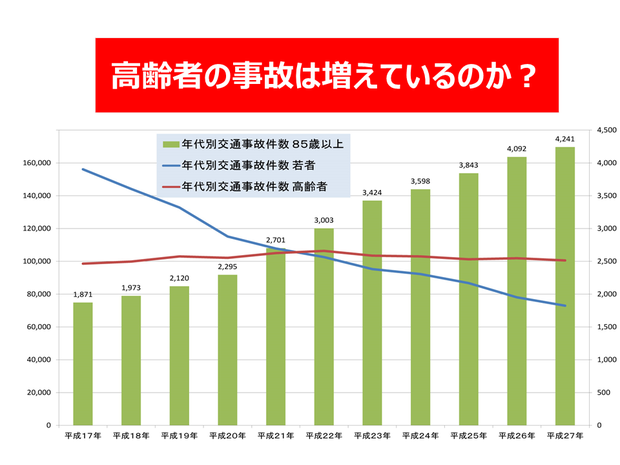

そもそも高齢者の交通事故はどのくらい増えているのでしょうか?実は、65歳以上の交通事故が劇的に増えているという事実はありません。ただ、日本の交通事故数が年々減少しているために、65歳以上の事故の割合が相対的に高まっているのです。さらに、高齢者人口は、団塊の世代が後期高齢期に入る現在、急速に増えており、当然のように交通事故の絶対数も増えています。

つまり、高齢ドライバーの事故が増加している背景は、高齢者だけの問題ではないのです。むしろ、高齢者の問題として扱うことは、問題を矮小化することにつながります。

日本は利便性を重視するあまり、歩道や自転車専用道が十分に整備されていない道路でも自動車が通行できます。歩行者が安心して歩ける道路が少ない“自動車優先社会”になっており、これが事故を生みやすくしているといえます。

また、経済的効率性に勝る自動車が生き残った一方、路面電車といった公共交通機関は衰退させてしまいました。店舗や病院、公共施設は広い駐車場が確保できる郊外への移転が相次ぎ、中心市街地の空洞化が進んでいます。その結果、自動車なしには生活できず、健康上の問題が少々あっても運転免許を持つことに執着せざるを得ない。こんな“負のスパイラル”に、社会全体が陥っているのではないでしょうか。

高齢化社会が成熟したヨーロッパでは、高齢者の事故は日本と比べて少ないといわれています。

その対応を見てみると、例えばイギリスのロンドンでは、街中の至る所に監視カメラが設置され、駐車違反やスピード違反を厳しく監視しています。違反者には罰金が科され、納付が遅れると延滞金が次々と加算されます。このため高齢で過失が多くなる高齢者は自分の運転が危険であることを自覚し、運転免許を手放すようになるといわれています。

一方、路面電車といった公共交通機関が充実しているので、マイカーを使う必要性は日本ほど高くありません。ドイツのフランクフルト市では、自動車より路面電車のほうが優先されので、車を運転するほうが不便になってしまいます。

イギリスのケンブリッジ市内の住宅街では、車道の一定間隔にポールを立てて道幅をあえて狭くし、さらにその部分をこぶ状に盛り上がらせてスピードを出しにくい構造になっています。道路規制も積極的に行い、安全な走行環境につなげているのです。

こうしたヨーロッパの事例は大いに参考になると思います。

日本ではまず自動車優先主義を改める必要がります。特に市街地では、一定年齢以上の高齢者だけでなく、全てのドライバーに厳しい条件を課すことも必要です。こうした環境変化が、高齢者の運転免許の自主返納につながっていくはずです。

そのうえで、免許返納で運転を断念する人へのケアも重要です。運転は自立の象徴と捉えられ人の尊厳にも関わるため、返納への取り組みは丁寧に行う必要があります。熊本県では、運転免許センターに看護師を配置して医療機関への受診や免許返納を促しています。心理面のケアなどに精通する人材が対応しており、茨城県でも参考にすべきです。

公共交通機関の充実も急務です。特に「デマンド交通システム」の整備は、利用者の希望時間や乗降場所などに応えるので有効です。現在は、自治体の福祉事業として行うケースが多いが、広がりは不十分です。民間のソーシャルビジネス(社会的企業)として広がるような仕組み作りが重要です。

さらに、自動車それ自体の構造の改良を必要でしょう。ワンペダルでブレーキとアクセルを操作できるシステムがあります。アクセルとブレーキを踏み間違う事故を激減させることができるといいます。高速道路などの逆走防止にも自動運転の技術が応用できると思います。高齢者向けの安全運転装置の開発に力を入れるべきです。

一方、登校する子どもの列に高齢者の運転する車が突っ込む事故などが多発し、マスコミが大きく取り上げています。

しかし、こうした問題は高齢者の運転の問題と切り離して対応策を検討しなくてはいけません。問題の本質は、自動車が優先され歩道などの整備が不十分な交通環境にあり、高齢者特有の問題とすり替えてはいけません。何より子どもの安全を最優先に守るためには、通学時間帯の通学路を一時進入禁止にするなどの具体的な対策が欠かせないのです。

来春の道交法改正で認知症対策強化へ

来年3月には、75歳以上の高齢者が免許更新の際に記憶力や判断力を測定する「認知機能検査」の強化を柱とする改正道路交通法が施行されます。これによって「認知症の恐れがある」と判定された人は医師の診断が義務付けられ、認知症と診断されれば運転免許が停止・取り消しになります。

警察庁は運転に不安を覚える高齢者に運転免許証の返納を促していますが、2015年末現在で運転免許証を保有している65歳以上は約1710万人に上るのに対し、自主返納した65歳以上はわずか約27万人にとどまっています。生活の足を失うことへの懸念などが影響したとみられ、高齢ドライバーが自主返納しやすい環境整備が求められています。