病気や入院などでペットの飼育が困難になった飼い主に代わり、自宅を訪問したり、預かって世話をする民間サービスが広がっています。飼い主の高齢化や病気が、行政による動物引き取りの主な理由となっている東京都では、シニア世代とペットの共生に向けた取り組みも動き出しています。

「ペットは家族も同然。いない生活は考えられない」と話すのは、新宿区在住の下村節子さん。下村さんは現在、夫と娘一家のほか、大型犬のドーベルマン2匹と共に暮らしています。連れて歩くと、他人との会話のきっかけになることも多く、下村さんにとって愛らしい存在です。

約20年前にドーベルマンを飼い始め、現在は2代目。ここ数年、下村さんは散歩のときにリードを強く引っ張られて足がもつれたり、腕や肩に負担を感じるなど体力的に難しさを感じるようになりました。また、仕事で家を空ける日中の鳴き声なども気にかかることから、自宅に来てペットの訓練や世話の補助をしてくれる「ペットシッター」のサービスを利用しています。

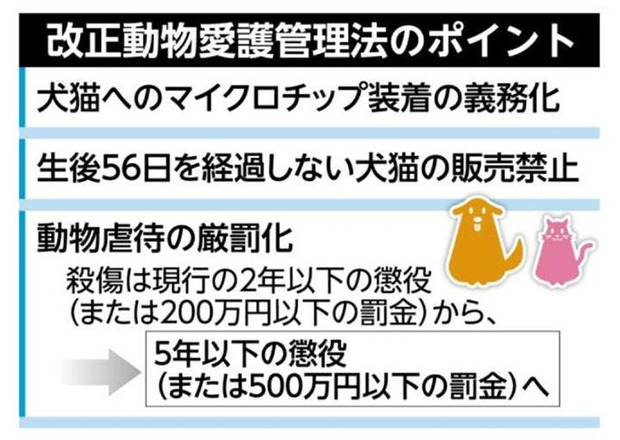

ペットシッターは、依頼者から世話内容やペットの性格などを聞いた上で自宅の鍵を預かり、留守中の自宅を訪ねてペットのエサやりやトイレ掃除、散歩などを代行します。動物愛護管理法で定める、都道府県か政令指定都市に登録が必要な「第一種動物取扱業」の一つです。環境の変化に弱く、ペットホテルなどに預けられない動物にも対応できるなどの利点があります。

こうした民間サービスを含む営利目的の第一種動物取扱業者数は都内で年々増加しており、2015年度は約4500軒。約10年で倍増しています。

引き取りの6割が飼い主の健康問題

民間サービスが拡大しているのは、高齢化が進む中、今後もペットを飼うシニア世代の増加が見込まれるからです。ペットとの暮らしは、リラックス効果や責任感の高まり、運動増加など、高齢者の心身の健康維持につながるとされています。

一方、加齢に伴ってペットの世話に体力が追い付かなくなったり、入院時の預け先がないなどで飼育が困難になるケースも少なくありません。

もし、何らかの事情でペットが飼えなくなった場合、最終的には行政が引き取ることになります。東京都が都動物愛護相談センターにおける引き取り理由をアンケートで調べたところ、病気や死亡など6割が飼い主の健康問題でした。必然的にシニア世代のリスクは高くなります。

民間サービスは、こうした状況にあるシニア世代の飼い主のニーズを捉えたものと言えます。

犬のペットシッターなどを手掛ける民間の事業所「犬のじどうかんプーチパル」(新宿区)には、多くのシニア世代から散歩代行の依頼が来ます。飼い主が在宅時のサービスだが、「自分で散歩させるのは、しんどい」と感じている人たちから利用されている。高齢者が1人でペットと暮らしていたり、日中自宅に残っているため、やむなく面倒を見ている例もあり、世話を心配する家族からの相談も増えています。

ペットシッターの最大の課題は、その高額の利用料金です。ペットは大きさにもよりますが、1時間当たり3000円前後の料金が発生します。

スタッフの西場和美さんは、「シニア世代が、ペットシッターや世話の代行サービスを低価格で利用できるような行政支援の仕組みがあるといい」と話します。

都議会公明、人とペットとの共生社会へ推進

東京都は、シニア世代が安心してペットと暮らすためのヒントを集めたパンフレットを作成し、昨年2月に公開しました。飼う時の心構えや、動物との関わり方、困ったときの解決方法、行政の相談窓口などが掲載されています。都の民生委員や動物関連施設・団体などに計20万部が配布されているほか、インターネットでも閲覧できます。 このほか、全世代に向けた適正飼養の講習会や啓発行事などを実施。民間団体を通じた譲渡も後押ししている。また、今年3月末には、老朽化が進む都動物愛護相談センターの整備に向けた基本構想を発表。飼い主の高齢化も踏まえ、人と動物の共生に向けた取り組みの方針を示しています。

都議会公明党は、「動物との共生を進めるプロジェクトチーム」を中心に、議会質問や予算要望などで高齢者とペットの共生を推進してきました。動物が命を終えるまで適切に飼育するための支援や、取り組みの拠点となる都動物愛護相談センターの早期建て替えなどを訴えています。

ペットと暮らすシニア世代の方へ(PDF:1,295KB):http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/panfuretto.files/27_shiniasedai-panf.pdf