1月12日、国立社会保障・人口問題研究所が、2018年推計の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」を公表したとの話題は、先のブログ「2040年1人暮らしが全世帯の約4割に、社人研が推計」(http://blog.hitachi-net.jp/archives/51675244.html)で紹介しました。

これによると、2015~40年の間に世帯主が65歳以上である世帯は1918万世帯→2242万世帯に、75歳以上である世帯は888万世帯→1217万世帯に増加します。また、全世帯主に占める65歳以上世帯主の割合は36.0%→44.2%に増加。65歳以上世帯主に占める75歳以上世帯主の割合も46.3%→54.3%と増加し、高齢世帯の高齢化も一層進展します。

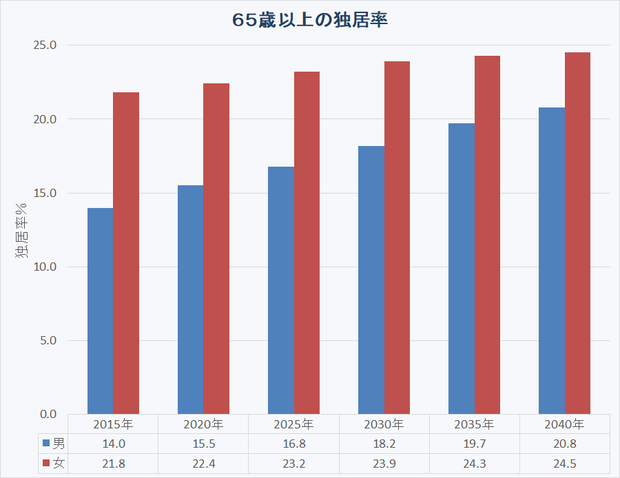

さらに、高齢者の独居率が上昇し、65歳以上男性の独居率は14.0%→20.8%、女性は21.8%→24.5%と上昇します。2040年には全世帯の4件に1件が高齢者の単独所帯ということになります。

参考:『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018年推計):http://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2018/t-page.asp

この数字が意味するところは、地域のつながりが希薄化する中、そのあり方を本格的に見直す時機が到来しているということです。

配偶者も子どももいない一人暮らしの高齢者は、現役世代に比べて経済的に困窮しやすく、家族の支援も望めません。健康面でも不安定になりがちです。買い物や通院、食事などはままならず、孤独死のリスクも高まります。独居高齢者が陥る悪循環を食い止める対策を急がなければなりません。

各自治体では、見守りサービスや家事支援などを行っていますが、独居高齢者の増加に追い付かないのが現状です。

ここは、企業や住民ボランティアなど民間を含め「地域の力」を結集した互助・共助のネットワークを活用し、高齢者が地域とつながりを持って自立できる体制を構築していくべきです。

参考にすべき先進事例も少なくありません。例えば、住民約6000人のうち65歳以上が4割を占める千葉県柏市の豊四季台団地では、市、東京大学、都市再生機構(UR)が協力して高齢者向けの住宅を整備。同時に、高齢者が生きがいを持てるように農業や育児などで高齢者が培ってきた経験を生かす事業を展開し、好評を博しています。こうした地域一体の取り組みを、政府や都道府県も後押しすることも必要です。

また、政府が現在検討している高齢社会対策大綱の見直し案で、高齢者の就労促進を掲げています。自立を支える効果的な施策を打ち出すべきです。

イギリスでは政権内に「孤独担当相」を新設し、孤独を指標化する手法の研究や対策のための基金設立など、孤独をなくす政策を検討していくことを発表しました。

公明党は地域住民などが自発的に支え合う互助のネットワークを基盤とした「支え合いの共生社会」をめざしています。「独りにしない」寄り添う社会を日本でも模索していきたいと思います。

「孤独担当大臣」とは? 新設されたイギリス、「孤独」の国家損失は年間4.9兆円

泉谷由梨子:ハフポスト日本版ニュースエディターの記事より

http://www.huffingtonpost.jp/2018/01/17/may-loneliness_a_23336292/

1月18日、イギリスのメイ首相は、「孤独担当大臣」のポストを新設し、トレイシー・クラウチ氏を任命したことを発表しました。イギリス社会で「孤独」に困っている人のための総合的な政策を率います。

「老人の孤独」が、イギリスの国家経済に与える影響は、年間320億ポンド(約4.9兆円)に上るとして、人々を結びつけるコミュニティ活動などに対して金銭的な助成をすると発表しました。