まだ食べられるのに捨てられている「食品ロス」を減らすため、公明党のプロジェクトチーム(PT座長=竹谷とし子参院議員)が取りまとめた「食品ロス削減推進法」(議員立法)の骨子案とSDGsに掲げられた食品ロス削減目標についてまとめてみました。

日本では毎年、東京都民の食事量に匹敵する621万トンもの食品ロスが発生する一方で、貧困状態にある子どもは7人に1人もいます。また、世界でも栄養不足の人々が大勢おり、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」で食料廃棄の半減が定められるなど、食品ロスの削減は地球的な課題です。

日本では毎年、東京都民の食事量に匹敵する621万トンもの食品ロスが発生する一方で、貧困状態にある子どもは7人に1人もいます。また、世界でも栄養不足の人々が大勢おり、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」で食料廃棄の半減が定められるなど、食品ロスの削減は地球的な課題です。

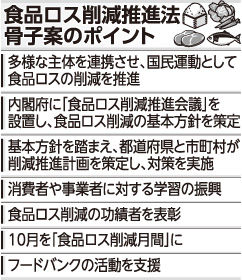

食品ロスの削減に向け、自治体、消費者、食品事業者などが一体となり「国民運動」として取り組む内容にしました。まず、関係大臣や有識者らでつくる「食品ロス削減推進会議」を内閣府に設け、基本方針を策定します。その方針を踏まえ、都道府県と市町村は削減推進計画を策定し、対策を実施します。

消費者や事業者に対しては、食品ロス削減への理解と関心を深める教育・学習を振興し、必要量に応じた食品の購入・販売や食べ残し食品の持ち帰りなど、消費者と事業者の連携の重要性を啓発します。食品ロス削減で顕著な功績を上げた人や団体を表彰したり、10月を「食品ロス削減月間」に定めたりもします。

また、家庭や事業者から提供された未利用食品を、食べ物を必要とする人や団体へ提供している「フードバンク」の活動を支援します。食中毒などを懸念して提供をためらう事業者がいることを踏まえ、食品の提供に伴う責任のあり方も調査・検討します。

「食品ロスの削減には法律を作らなくてもできるのではないか」というご意見もあります。公明党が推進した「循環型社会形成推進基本法」や「食品リサイクル法」によって、ごみの減少や食品のリサイクルは進みました。しかし残念ながら、食品ロスそのものの削減や、未利用食品の活用は進んでいません。

食品ロス削減に国民運動として取り組むには立法化が必要です。法律を作り国の支援を明確化すれば、消極的だった自治体や企業でも動きが活発化すると期待されます。

公明党は自民党とは骨子案で合意し、現在は野党との合意形成に取り組んでいます。多くの賛同を得て、今国会で成立できるよう努力してまいります。

SDGsと食品ロス削減

SDGs目標12は、「持続可能な生産消費形態を確保する」です。そのターゲット3(12-3)では、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる」との明確な目標が設定されています。

FAO(国連食糧農業機関)の2011年の報道によると、世界の食料廃棄量は年間13億トンで、生産量の約3分の1に達しています。地域別の1人当たりの年間廃棄量はサハラ以南アフリカおよび南・東南アジアで6~11キロであるのに対し、欧・北米では95~115キロと一桁多くなっています。このため、先進国では食品ロス減少に向けた取組みを行っています。

フランスでは2016年に、一定規模以上の大型スーパーに対して、食べられる(賞味期限前の)売れ残り食品の廃棄を禁じ、慈善団体等へ寄付することを義務づける法律が制定されました。(小売業における賞味期限切れ間近の食品の再分配に関する法律)

デンマークはヨーロッパの中でも食品ロス削減にむけて先駆的な取り組みを行っています。2010年からの5年間で食品廃棄量を25%減少させることができたと報告されています。2016年にはコペンハーゲンに、賞味期限切れ食品を専門に扱うスーパーマーケットがオープンしました。当然、営利団体による運営ではなく、非営利団体等が運営しています。

日本国内においては年間1700万トンの食品廃棄物が排出され、その中で本来食べられるのに廃棄されている食品ロスは500~800万トンにのぼります。環境省の推定では、全食品ロスの約半分の302万トンが家庭からの排出です。