避難所などの設置に国際基準”スフィア・スタンダード”を考慮すべき

4月17日、熊本地震で「災害関連死」と認定された人のうち、半数近くにあたる95人が避難所での生活や車中泊を経験していたことがNHKの調査でわかりました。専門家は、避難所の環境の悪さが多くの人の災害関連死につながったと分析しています。

熊本県や大分県などによりますと、一連の熊本地震で「災害関連死」と認定された人は211人で、建物の倒壊など地震の直接の影響で亡くなった50人の4倍以上に達しました。

この211人が死亡した詳しい状況について、NHKが「災害関連死」の認定を行った熊本県と大分県の20の市町村に聞き取り調査を行った結果、避難所の生活や車中泊を経験した人が少なくとも95人と、全体の45%に上ることがわかりました。

中には、長時間同じ姿勢でいるなどして足の血液の流れが悪くなる「エコノミークラス症候群」を発症して亡くなった人や、十分に睡眠が取れなかったり食欲がなくなったりして体調を崩して亡くなった人もいたということです。

今回の結果について「災害関連死」に詳しい新潟大学の榛沢和彦医師は、避難所の環境が悪いことや 、そうした避難所での生活を避けて車中泊を選んだことで、多くの人の「災害関連死」につながったと分析しています。

榛沢医師は「これまでは環境の悪い避難所で被災者が我慢するのが日本の美徳のように考えられてきたが、今後は、体調を崩さないためにどうするかという視点を大事にして避難所を作るべきだ」と話していました。

一方、こうした避難所での生活に関した国際的な基準を定めた“スフィア基準”が注目されています。

人道支援の現場において、どのような状態が満たされているべきか。そのような問いに対して人道NGOが策定した基準が、スフィア・スタンダード(スフィア基準)です。1998年に策定されたスフィア・ハンドブックは、3度目の大幅な改訂を経て、2011年に英語版が発表されました。この新版では、これまで以上に被災者の安全とプロテクション(権利保護)について着目されています。難民支援協会(JAR)では外務省NGO研究会の事業として、スフィア・ハンドブックの日本語版を作成。ウェブサイトでもダウンロード可能としています。

参考:スフィア・ハンドブック2011年版(日本語版):https://goo.gl/ehtk9E

参考:スフィア・ハンドブック2011年版(日本語版):https://goo.gl/ehtk9E

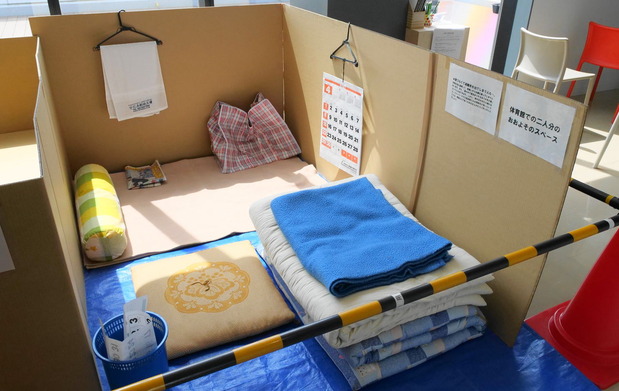

このスフィア基準では、シェルター(避難所)の居住空間は最低限一人当たり3.5平方メートル(一人当たりタタミ2畳分)としています。適切なプライバシーと安全が確保され、覆いがあり、天井までの高さは最低でも2メートルであることが条件とされています。また、トイレは20人1つが必要とされています。一時滞在センターなどでは50人に1基、男女比は1:3とされています。

飲料水に確保については、飲料用、調理用、個人の衛生保持用として、平均で1人1日最低15 リットルの水を使用しているとしており、どの避難場所からも500メートル以内に給水所があり、給水所で水汲みを待つ時間は30分を越えないこととされています。

スフィア基準はもともと地域紛争による難民問題に対応するために作られた基準なので災害時と事情が違うとは思われますが、こうした基準を参考に、劣悪な日本の避難所の在り方を再検討することは必要不可欠です。

また、日本の避難所は学校の体育館や公民館など、そもそも居住スペースとしてはふさわしくない施設に頼りがちす。耐久性や保温性などあるテントやトレーラーハウス、モバイルハウスなど、欧米で多く用いられている装備の導入を検討すべきです。

上の写真は、井手よしひろ県議が4月17日に訪問した「せんだい3・11メモリアル交流館」に展示してあった避難所の代表的な例です。スフィア基準の半分以下ということになります。