秋の全国火災予防運動が実施中(11月9日~11月15日)です。その初日11月9日は「119番の日」。火災だけでなく事故や急病などの際に助けを呼ぶ大切な番号ですが、落ち着いて通報するのは意外と難しいものです。

秋の全国火災予防運動が実施中(11月9日~11月15日)です。その初日11月9日は「119番の日」。火災だけでなく事故や急病などの際に助けを呼ぶ大切な番号ですが、落ち着いて通報するのは意外と難しいものです。

また、携帯電話から119番通報する場合には注意が必要です。携帯電話からの通報も固定電話と同様、局番なしの「119」にかければつながります。しかし、各消防本部の管轄地域の境界付近から通報すると、通報箇所を管轄する消防本部とは別の本部につながってから転送されることもあります。電話を切らないようにして、通報している場所の住所や目標となる建物、交差点名、電信柱の番号などを冷静に伝えてほしいと思います。スマホなどでは、位置情報が消防署に伝わる仕組みにもなっているようです。

この119番は、日本人だけが使うとは限りません。急増する訪日外国人にとっても緊急時の頼りとなります。しかし、問題となるのが言葉の壁です。これをどう乗り越えていくか工夫が必要です。

総務省消防庁は現在、119番通報に多言語で対応できる体制づくりを進めています。

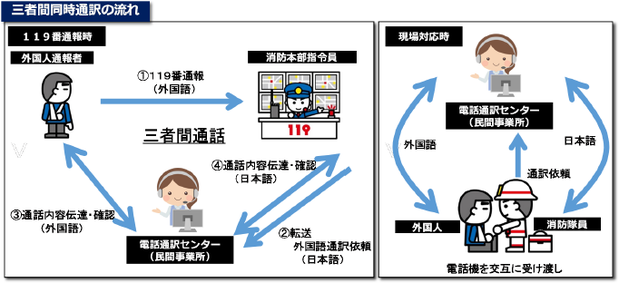

これは、民間のコールセンターに通訳を依頼し、消防本部の指令員と通報した外国人の三者間で通話するというものです。大半のコールセンターは英語、中国語、韓国語に対応しており、これにスペイン語とポルトガル語が加われば、外国語による通報の9割以上をカバーできるとされています。

消防庁の調査によると、三者間通話の導入により多言語対応が可能になっているのは、全国約730の消防本部のうち、6月末時点で279本部(38%)。消防庁は東京五輪・パラリンピックが開催される2020年までに導入率100%をめざしています。

気になるのは、都道府県別に見ると導入状況にばらつきがあることです。

長野や沖縄など7県は100%ですが、0%の所も4県あります。

茨城県では県議会公明党の調査によると、すでに多言語化119番受付が始まっているのがつくば市と稲敷広域消防本部。市町村が共同で運営している指令センターでは、来年度の整備に向けて計画中の段階です。日立市消防本部では具体的な検討はこれからだとのことでした。

地域によって実情は異なりますが、今後も多くの外国人が日本を訪れると見込まれるだけに、積極的に導入を進めるべきです。消防庁は導入経費を地方交付税で支援していることも補足しておきます。

一方、救急車の呼び方や救急車が必要となる症状などを紹介する外国人向けのマニュアルが、消防庁のホームページからダウンロードできるようになっていいます。英中韓とフランス、イタリア、タイの6カ国語に対応しており、こちらの周知にも努めるべきです。