不安払拭へ説明丁寧に、風評被害防ぐ万全の対策を

4月13日、政府は東京電力福島第1原発(福島第1原発)から出る放射性物質トリチウムを含む処理水への対応を話し合う関係閣僚会議を開き、2年後をめどに希釈した処理水を海洋放出する方針を正式決定しました。菅義偉首相は会議で「処理水処分は廃炉に避けて通れない課題」と述べ、決定に理解を求めました。政府や東京電力ホールディングス(HD)は風評対策に全力を挙げる考えです。

政府が決定した基本方針では、処理水を海水で100倍以上に希釈し、トリチウム濃度を国の基準の40分の1程度、世界保健機関(WHO)の飲料水基準の7分の1程度にまで薄めた上で放出します。処理水の放出は30年以上続く見通しです。

風評被害が生じた場合は、政府が東電HDに地域や業種などを限定せず賠償するよう指導します。また海洋放出の影響分析では、環境省が新たにトリチウム濃度のモニタリングを実施。これに地元自治体が参加するほか、国際原子力機関(IAEA)の協力も得て透明性を高めることとしています。政府は、これらの取り組みの実効性を高めるため、新しい閣僚会議を設置。今週中にも初会合を開催し、必要に応じて追加対策の検討も進めます。

福島第1原発では、原子炉の冷却水や地下水が建屋に流れ込み、放射性物質を含んだ水が日々発生しています。政府や東電は特殊な機器で放射性物質を取り除いて海に流す方針です。しかし、トリチウムは現在の技術では除去が困難なのです。

東電によると、処理水を保管する原発敷地内のタンクは来年秋にも満杯になる見通しで、処分が進まなければ廃炉作業の進行を妨げる懸念があります。

山口公明党代表:「民主党政権の下でタンクに水をためることが始まった。当時政権を担っていた人は、事実の経過に責任を持って発信してほしい」

与党・公明党の山口那津男代表は、今回の政府決定について「長年にわたって検討してきたテーマであり、貯留が限界に近づいている背景の下、こうした判断はやむを得ない」との認識を表明。その上で「処理水がどう影響を与えるか。福島の関係者はもちろん、水産物の消費地である首都圏も考えながら、国民全体に理解されるよう政府は努力してもらいたい」と力説しました。

風評被害を懸念する声に対しては、被害への対応などについて政府が具体的に説明する必要性を指摘。また「IAEAなどの協力を得ながら、国際社会に対し科学的な根拠に基づいた発信に努めるべきだ」と強調しました。

さらに、立憲民主党の枝野幸男代表が反対を表明していることには「民主党政権の下でタンクに水をためることが始まった。当時政権を担っていた人は、事実の経過に責任を持って発信してほしい」と厳しく指摘しました。

■政府の海洋放出方針のポイント

●2年程度の準備期間の後、海洋放出を開始

●福島県や近隣県の水産業などの販路拡大を支援

●東京電力ホールディングスに対し期間や地域、業種を限定することなく風評被害を賠償するよう指導

●モニタリングはIAEAの協力も得て透明性を向上

●放射性物質トリチウムの濃度を国基準の40分の1程度に薄めて放出

トリチウムとは?

トリチウムは水素の放射性同位体であり、宇宙線等により生成するため、河川・海など自然界にも存在しています。水から特定の生物への濃縮は確認されていません。トリチウム水は水と同じ性質を持っています。そのため、処理水からトリチウムだけを取り除くことは、技術的に非常に困難です。半減期が12年ほど。セシウムなどに比べると、同じベクレル数でも危険性は1000分の1以下です。

トリチウムはヒトの細胞膜を透過できないくらい弱いβ線しか出さないので、基本的に外部被ばくによる影響はありません。体の中に入った場合の内部被ばくも、β線のエネルギーは非常に弱いので、直接細胞を破壊する力はあまりありません。また、新陳代謝で普通の水と同じように排出され、体内に溜まっていくこともありません。

ただ、水素体の構成元素と同じなので、体の中に入って、例えばDNA中の水素と置き換わって、ヘリウムに変わったときにDNAを壊してしまうのではないかと懸念されます。しかし、非常に大量のトリチウムを取り込まなければ、人体に影響を及ぼすような状況は起こらないと考えられています。

トリチウムは全国の原子力発電所から海に排出されています。トリチウムは毒性が低いことと、水と同じ性質で閉じ込めておくのが難しいため、ある濃度以下であれば、発電所から廃棄してよいことになっています。その排出基準は、法律上の濃度上限は1リットル当たり6万ベクレルになっています。この算出根拠は、ヒトは1年間に1トンくらい水を体に摂取しますが、その水が全てその濃度であったとしても内部被ばく量として1ミリシーベルト以下になる濃度とされています。仮に1リットル6万ベクレルのトリチウムが含まれる水を飲み続けたとしても影響が出ないとされる濃度です。

その濃度とは別に、原子力発電所は、それぞれの発電所で放射性物質をどれだけ出していいという総量規制があり、年間で10~100兆ベクレルまで放出することが許されています。

トリチウムは水と同じ性質なので、セシウムなどと違って生物濃縮を考える必要はありません。また、世界全体で1テラベクレル(1兆の1万倍)以上のトリチウムが毎年自然界で生成されています。そのうちの1割以下くらいを発電所等から放出しています。このように、自然界の濃度をほとんど変えないレベルで発電所からの放出の総量の規制がされています。

トリチウムを水素から分離できないかという技術的な研究も進められています。しかし、水から水を分けるような話で、多大なエネルギーを使います。その上、仮に取り出すことができたとして、濃くしたものはどうするかという、新たに深刻な問題は派生します。あるものを100分の1にすると、濃度が元より100倍に濃縮された別のものができてしまいます。そうすると、今度濃度が100倍濃くなったものをどうするのかが難しくなってきます。総量規制をしつつ濃度を基準値以下に薄めて「害を十分低く抑えた」レベルにして放出したほうが、より安全という結論にいたります。

諸外国の反応は?

海洋放出に対しては、すでにIAIE(国際原子力機関)のグロッシ事務局長は、日本政府の判断への支持と協力を表明しています。アメリカのブリンケン国務長官も支持を表明しています。福島県の浜通りの地元自治体も、大きな異を唱えていません。

大いに反発をしているのは中国や韓国です。韓国の事例を見てみると、月城(ウォルソン)原子力発電所で4基の重水炉を運転しています。この型式の炉は、福島第1原発などの軽水炉に比べてトリチウム放出量が一桁大きくなっています。月城原子力発電所からのトリチウム年間放出は、トリチウム回収設備の導入や一部原子炉の停止などで2010年以降半減していますが、2009年までは400テラベクレルを超えていました。4基体制に入った1999年10月以降だけで見ても、これまでに累積で6000テラベクレルを超えるトリチウムを放出してきたと試算されています(2019年時点)。福島第1原発に貯留されている現在のトリチウム総量は1000テラベクレル(2019年)なので、月城原子力発電所の累積放出量はその約6倍に当たっているとの指摘があります。しかもその放出先は、太平洋よりも閉鎖性の高い日本海なのです。(言論プラットフォーム・アゴラ「福島第一のトリチウム水にイチャモンをつける韓国は、その6倍以上のトリチウムを日本海に放出(改訂)」より引用)

処理水と汚染水との違いは?

今回話題になっているのは、福島第1原発のALPS「処理水」です。一部に「汚染水」という表現をする方もいますが、これは間違いです。

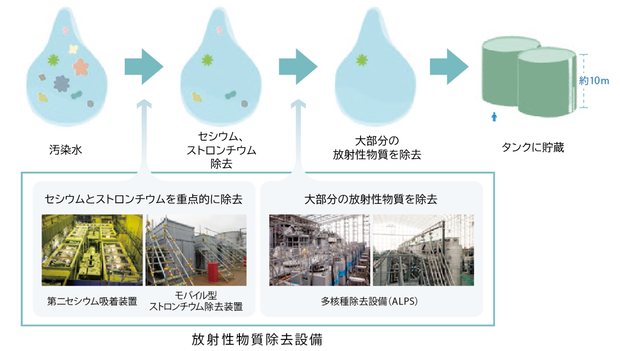

汚染水は、原子炉の内部に残る、溶けて固まった燃料(「燃料デブリ」と呼ばれます)を冷却し続けるために水を使うことなどから発生しています。汚染水対策は、①漏らさない、②近づけない、③取り除くという3つの基本方針のもとで進められています。そのうち「取り除く」対策としては、汚染水に含まれる放射性物質のリスクを下げるための浄化処理が行われています。

原発の汚染水は複数の設備で浄化処理が行われています。その中でもカギとなっているのは、「多核種除去設備(advanced liquid processing system、ALPS)」と呼ばれる除去設備です。ALPSは、「多核種除去設備」という名称があらわす通り、62種類の放射性物質を取り除くことができます。

東日本大震災が発生してから2年後の2013年頃までは、このALPSが開発中であったため、「セシウム」以外の放射性物質を取り除くことができていませんでした。その結果、「セシウム」以外の放射性物質を含んだ高濃度の汚染水を、敷地内のタンクで貯蔵することとなっていました。

しかし、ALPSが稼動した2013年以降は、高濃度汚染水からさまざまな放射性物質を取り除くことができるようになりました。この、ALPSを使って浄化処理をおこなった水は、「ALPS処理水」と呼ばれ、敷地内のタンクに継続的に貯蔵されています。敷地内にあるALPS処理水は、貯蔵にあたって二重の堰を設け、定期的にパトロールをおこなうなどして、漏洩を防ぐように努められています。

ALPS処理水は、ALPSでも取り除くことのできない「トリチウム」を含んではいるものの、前述したように大部分の放射性物質を取り除いており、「セシウム」のみを取り除いた事故発生直後の汚染水とは、安全性の面で大きく異なるものです。