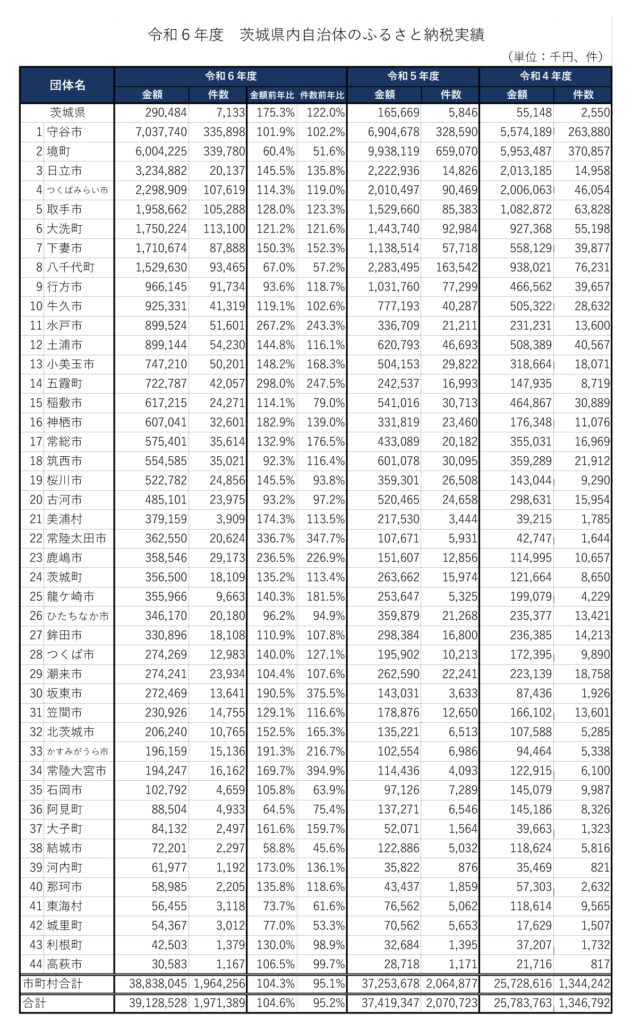

令和6年度の茨城県ふるさと納税実績がまとまりました。県全体の総受入額は約391億円と前年より増加しましたが、寄付件数は減少し、一件あたりの平均寄付額が上昇するという変化が見られました。これは、高額な返礼品や体験型返礼品が寄付者の関心を集め、高所得層を惹きつけていることを示しています。

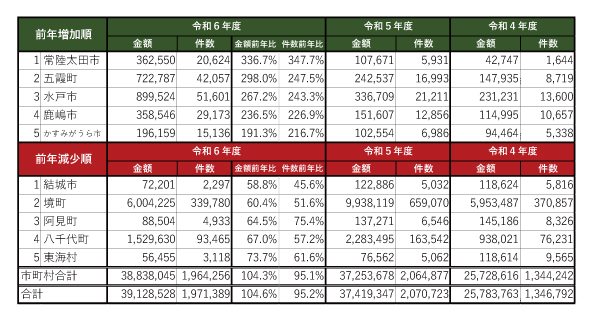

受入額のトップは守谷市で約70億円(7,037,740千円)、前年から安定的に高い実績を維持しました。2位は境町で約60億円(6,004,225千円)でしたが、前年の約99億円から大幅に減少し、主力返礼品であるコメの不足が影響したと見られます。3位は日立市で約32億円(3,234,882千円)、高額家電を返礼品とする戦略が功を奏し、前年比約1.5倍の伸びを記録しました。さらに、常陸太田市は約3億6千万円(362,550千円)と、前年の3倍以上の成長を遂げ、成功事例として注目されます。

今回の結果からは、各自治体の戦略の違いと、その成果が明確に現れました。守谷市のように安定的に高実績を維持する自治体がある一方で、常陸太田市や五霞町のように急成長を遂げた例もあります。その一方で、境町のように返礼品の供給難によって寄付額が急減するケースもあり、特定の品目に依存するリスクが浮き彫りとなりました。

ふるさと納税は、今や地方自治体にとって欠かせない財源のひとつです。しかし、その成果は消費者の動向や経済環境、さらには農産物の収穫状況など自然条件にも大きく左右されます。制度の成熟とともに競争は激化しており、安定的な成長や持続的な拡大には、多様な返礼品の開発や寄付者との長期的な関係づくり、そして市場の変化に迅速に対応する戦略的な取り組みが欠かせません。茨城県内の自治体が互いに学び合い、成功事例を共有しながら、将来にわたって持続可能なふるさと納税の仕組みを築いていくことが求められています。