9月7日の茨城県知事選を前に、「土葬」をめぐる議論が注目を集めています。特に外国人受け入れの是非と「土葬禁止」とを結びつける言説が目立ちますが、まず確認しておきたいのは、日本の法制度は土葬そのものを禁止していないという点です。

埋葬や火葬、改葬といった手続きは市区町村長が許可を行い、墓地の新設や廃止といった経営許可も現在は市や特別区が担っています。つまり、土葬の可否を直接判断するのは市町村であり、県が所管する事務ではありません。県知事が「土葬を一律に不許可にする」といった公約を掲げても、その権限は制度上与えられていないことは確認しておかねばなりません。

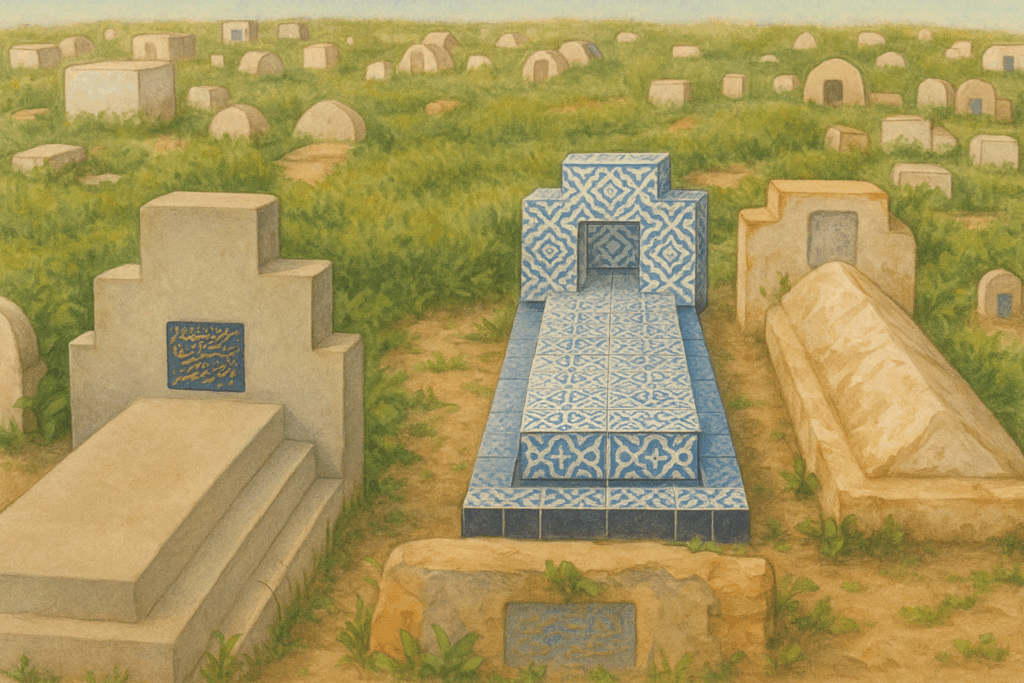

イスラームでは亡くなった方を尊厳をもって土葬することが原則とされ、火葬は基本的に避けるべきものとされています。例外が認められるのは感染症の流行や災害など、他の手段がない場合に限られます。日本に暮らすムスリムにとっても、可能な限り土葬を望むのは自然なことです。

では、なぜ土葬がしばしば問題視されるのでしょうか。その背景は制度の欠陥ではなく、受け皿となる墓地の不足にあります。日本では火葬が大多数を占めているため、土葬に対応する墓地は限られており、地域ごとに調整や合意形成に時間がかかるのが現実です。この状況はムスリムに限らず、多文化共生社会の移行期に共通する課題といえます。

実際に各地でいくつかの事例が注目されてきました。

大分県日出町ではムスリム墓地計画をめぐり「火葬限定」を求める陳情が議会に提出され、宮城県では外国人材の受け入れと並行して土葬の受け皿整備が検討されました。

過去には栃木県足利市で墓地計画が住民の反対で頓挫したこともあります。こうした事例はいずれも、単純に「外国人受け入れ=土葬禁止」と考えるのではなく、衛生や環境に関する基準をどう設計し、地域の合意をどのように形成するかが課題であることを示しています。

茨城県にとって重要なのは、茨城県民も外国人も安心できる仕組みを整える支援を行うことです。地下水や土壌条件などの科学的データを整理して市町村に提供し、衛生基準や審査プロセスを標準化し、説明会やモニタリングを通じて住民合意の手続きを見える化することが求められます。さらに、感染症や災害時に備えた緊急時の対応ルールを協議しておくことも必要です。

また、「外国人にも選ばれる茨城県」を目指すのであれば、外国籍の住民が生涯にわたって安心して暮らせる共生社会をつくる責任があります。宗教や文化の違いを尊重し、多様な住民の暮らしを支える仕組みを整えていくことが、県の未来にとって欠かせない課題です。

土葬の是非は本来、法律と自治体条例に基づく技術的・衛生的な論点であり、その判断権限は市町村に委ねられています。時に外国人受け入れの是非と結び付けられ、政治的争点として扱われますが、大切なのは「禁止か容認か」という単純な選択ではなく、どうすれば地域の安心を保ちつつ多様な価値観を尊重できるかという視点です。茨城県が科学的・制度的・対話的な取り組みを進め、市町村の判断を支えることで、多文化共生の時代にふさわしい「地域の安心モデル」を示すことができるはずです。

参考:イスラムの埋葬は“土葬”、“火葬”は禁忌とされる

イスラームの教義と各国の法学評議会の見解によれば、埋葬は土葬が原則とされ、火葬は基本的に禁忌と考えられています。火葬が認められるのは、感染症の流行などで他に方法がないと立証できる場合に限られ、極めて限定的です。日本に暮らすムスリムにとっても、可能な限り土葬を行うことが望ましいとされ、火葬を一般的な選択肢とすることは推奨されていません。

日本の制度に目を向けると、土葬は法律で禁止されているわけではありません。ただし、日本では国民のほとんどが火葬を選ぶ慣習が定着しており、その結果として土葬を受け入れる墓地がきわめて少なくなっています。埋葬は市区町村長の許可制で行われ、墓地の整備は各自治体の所管となりますが、制度上は可能でも実際に利用できる受け皿が不足していることが現実的な制約となっています。

イスラーム法の観点では、亡くなった方を速やかに土葬することが尊厳を守る方法であるとされます。国際赤十字や北米イスラーム法評議会、米イスラーム法学者協会はいずれも、火葬は原則として禁止されるべきだと明言しています。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に火葬を容認できるとする法的助言も出されています。いずれにせよ、平時においては土葬を基本とする考え方が変わることはありません。

日本の現状をみると、火葬が全体の99%以上を占め、イスラームの作法に沿った埋葬に対応できる墓地は全国的にごく少数です。報道や研究では、2022年時点で全国に7か所、2023年時点で13か所とされるなど、地域や調査時点によって数字が揺れるものの、いずれにしても十分な数ではなく、遠方への搬送や調整の難しさが課題となっています。

最近では、宮城県がムスリム埋葬用の受け皿整備を検討して議論を呼んだり、大分県日出町で計画された墓地をめぐり、火葬限定を求める陳情や地域の反発が報じられたりと、宗教的ニーズと地域の合意形成が難しいことが浮き彫りになっています。こうした事例は、土葬そのものが禁止されているのではなく、地域ごとの対応や合意形成の進め方によって現実が大きく左右されていることを示しています。

では、日本に暮らすムスリムはどう備えるべきでしょうか。第一に、可能な限り土葬を実現できるよう、生前から埋葬先を確保しておくことが勧められています。名古屋モスクなどでは、病院や役所と調整する際に備え、本人の意思を示す書面の準備を案内しています。第二に、どうしても土葬ができない例外的な状況に直面した場合には、地域のモスクや法学者の助言を仰ぎ、宗教的な手続きを可能な範囲で工夫しながら、火葬は最後の手段とすることが推奨されています。

まとめると、イスラームの教えでは土葬が原則であり、日本の法律もこれを禁じてはいません。しかし実務の上では、受け皿となる墓地の不足が大きな課題です。制度と現実のねじれを解消するためには、自治体が衛生基準や住民合意の手続きを丁寧に整え、宗教や文化の多様性に配慮した墓地整備を進めていくことが必要です。それが、ムスリムを含めた外国籍の住民が安心して暮らせる共生社会の基盤につながるはずです。

参考:ムスリムの土葬墓地受け入れ問題について(要約)

九州大学法学部 梅津 天馬、大谷 拓輝、濵田 将貴、柳原 直匡

https://www.jstage.jst.go.jp/article/chihoujichifukuoka/77/0/77_36/_pdf/-char/ja

イスラームでは土葬が原則とされており、火葬は基本的に避けるべきものと解釈されています。例外として火葬が認められるのは、感染症流行などで他に方法がないと証明できる場合に限られます。日本に暮らすムスリムにとっても、可能な限り土葬を行うことが望ましく、火葬を一般的な選択肢とすることは推奨されていません。日本の制度をみると、土葬は法律で禁止されてはいないものの、国民の大多数が火葬を選んでいるため、土葬に対応できる墓地が非常に少なく、受け皿不足が現実的な課題となっています。埋葬は市区町村長の許可制で行われ、墓地の整備も各自治体の所管に委ねられているため、制度上は可能でも現実の選択肢が乏しいのが実情です。

イスラーム法の観点からも、亡くなった方を尊厳を持って速やかに土葬することが重視され、国際赤十字や北米イスラーム法評議会、米イスラーム法学者協会なども火葬は原則として禁止としています。ただし、やむを得ない場合に限り特例的に火葬を容認する余地が議論されることもありますが、それはあくまで例外的な扱いです。

日本では火葬率が99%を超え、イスラームの作法に沿った埋葬が可能な墓地は全国にわずかしかありません。報道や研究によれば、全国で数か所程度にとどまり、数が不足しているために遠方への搬送や埋葬調整に時間がかかるケースも少なくありません。こうした状況の中で、宮城県ではムスリム埋葬用の墓地整備を検討し、社会的な関心を集めました。また、大分県日出町ではムスリム墓地計画を巡って地域住民の反発や火葬限定を求める陳情が出されるなど、宗教的ニーズと地域の合意形成の難しさが表面化しています。

このように、日本の法制度は土葬を認めていながらも、実務上は墓地整備が地域判断に委ねられているため、自治体ごとに対応が異なり、受け入れ体制やスピードに大きな差が生じています。ムスリム住民にとっては、生前から埋葬先を確保しておくことが重要とされ、名古屋モスクなどでは本人の意思を示す書面を準備する取り組みも進められています。やむを得ない場合に火葬を選ばざるを得ないときでも、宗教的儀礼を可能な限り尊重する工夫が求められています。

総じて、イスラーム法の立場では土葬が原則であり、日本の制度も土葬を禁止してはいません。しかし現実には、受け皿となる墓地が不足していることが大きな問題となっており、今後は自治体が衛生基準や住民合意の仕組みを整え、宗教的・文化的多様性に配慮した墓地整備を進めることが、多文化共生社会を実現するうえで欠かせない課題であるといえます。

参考:生きた地で眠る自由― 日本におけるムスリム墓地の今 ―(一部引用)

早生大学政経学部瀬川至朗ゼミの2017年度卒業作品

https://wasegg.com/archives/1013

99%以上の人が火葬を選択している日本で生きた、ムスリムたち。彼らは自らの信仰に忠実でありたいと、この地で土葬という手段を選んだ。だがムスリム用の墓地の存在は、日本人にどの程度知られているのだろうか。どれほど理解され、受け入れられているのだろうか。

今日、ムスリムの人口は世界規模で増加しており、その数は約18億人にものぼる。日本でも2013年時点で8万人以上のムスリムが暮らしており]、今後も増加が見込まれている。人口の増加に伴い、モスクの増設やハラルビジネスの活性化など、イスラーム教の文化を尊重しようとする動きが多く見られるようになった。

しかし墓地はどうだろう。非ムスリムの日本人にとって、馴染みのない「土葬」という形、そして自分たちが持つものとは完全に異なった死生観。自分たちとは「違う」存在への抵抗からか、ムスリム墓地建設時には、地元の人から反対の声が上がることも多い。

現在日本のムスリムたちが、「多文化共生」という文言の元で尊重されているのは、生きている間の信仰に限定されてはいないだろうか。生まれ故郷を離れて日本に渡り、日本で最期を迎えることを選んだムスリムや、イスラーム教に入信した日本人の「死」の自由は、十分に尊重されているのだろうか。

参考:イスラム教徒「お墓が無い」 宮城県が土葬墓地の整備を計画 賛否分かれる(要約)

東日本放送2025/2/12

https://www.khb-tv.co.jp/news/15622215

宮城県では、イスラム教徒などのために土葬できる墓地を整備する計画が進められています。イスラム教徒の側からは「宗教に基づいた埋葬場所を確保してほしい」との要望が長年寄せられてきましたが、同時に地域からは反対の声も少なくありません。

石巻市で暮らすバングラデシュ出身のソヨド・アブドゥル・ファッタさんは、震災復興をきっかけに移住し、家族と共に日本で一生を終えたいと考えています。しかし、宗教に基づいた土葬の墓地がなく、将来への不安を抱えています。宮城県の村井知事は2024年に土葬墓地の整備検討を表明し、多文化共生の観点からも必要な取り組みだと強調しました。背景には、人手不足の分野でイスラム教徒の多い国からの受け入れを進めている事情もあります。

イスラム教では火葬が認められず、預言者ムハンマドの教えに従って土葬が義務づけられています。そのため、日本で火葬が一般化している現状は信徒にとって深刻な問題です。インドネシア出身のイスラム教徒も「人は土に戻るべき」と語り、火葬を受け入れられないとしています。しかし村井知事の発言後、県には400件以上の批判が寄せられ、農作物への風評や環境面の不安を理由とする声が目立ちました。

全国で土葬が可能な墓地は10カ所程度に限られ、東北にはひとつもありません。仙台市で食料品店を営むマズンデル・モファザル・カリムさんは、過去に知人のイスラム教徒の葬儀で対応に苦慮しました。遺体を本国に送るには150万円近い費用がかかり、埼玉県まで搬送した際も20万円以上の費用が発生しました。経済的に余裕のない留学生や家族にとっては現実的な負担となるため、宮城県の計画に大きな期待を寄せています。

とはいえ、墓地整備には地域の理解が不可欠であり、現段階で候補地は選定中にとどまっています。村井知事は「最終判断は市町村長にある」と述べ、県としての意欲を示しつつも難しさを認めています。早稲田大学の店田廣文名誉教授は、人口減少が進む日本社会において移民の受け入れは避けられず、互いに理解し合うことが社会運営に不可欠だと指摘しています。

要するに、この問題は宗教的ニーズと地域社会の不安のはざまで揺れており、制度面だけでなく合意形成の仕組みや対話のあり方が問われています。宮城県の取り組みは、多文化共生をどのように実現するかを示す試金石となりそうです。