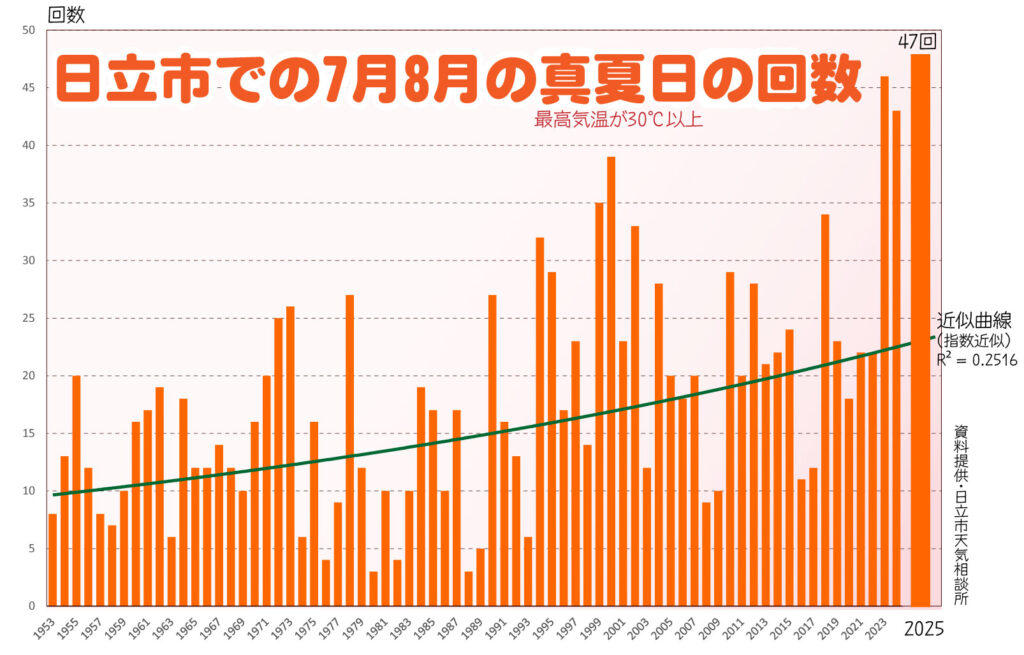

立秋を過ぎても、朝夕に秋の気配を感じるどころか、なお厳しい暑さが続いています。暦と実際の体感がここまでかけ離れた夏は、もはや「異常」ではなく「新しい現実」と言わざるを得ません。気象庁のデータによれば、35℃以上の猛暑日は長期的に増加し、逆に冬日は減少傾向にあります。東京都心でも2024年8月の月平均最高気温は33.6℃に達し、1955年の30.2℃から大きく上昇しました。数字が示す通り、日本の夏は確実に“熱く、長く、厳しく”なっているのです。

この変化は私たちの感覚だけではありません。国連のIPCC報告は、人間活動による温暖化が「疑う余地のない事実」と結論づけ、観測される極端気象の増加を裏付けています。周辺の海でも海水温が上がり、「海洋熱波」と呼ばれる異常な高水温が各地で確認されています。海と大気は一体となって気象を左右し、台風の発達や猛暑の長期化にもつながります。だからこそ、科学的な観測と研究を強化し、その成果を暮らしや防災に反映させることが不可欠です。

一方で、国連の『SDGs報告書2025』は、17の目標のうち順調に進んでいるのは35%にとどまり、18%はむしろ後退していると指摘しました。特に温暖化対策は遅れが目立ち、国連のグテーレス事務総長は、2023年7月には観測史上最も暑い月となったことを受け「地球沸騰化」の時代が来たと警告しました。その上で、「化石燃料から再生可能エネルギーへの移行を急げ」と強く訴えています。SDGsは「誰一人取り残さない」を掲げた地球規模の約束です。気候危機が健康や農業、水産、インフラ、財政まで幅広く脅かしている今、国際協調の再起動は待ったなしです。

日本も例外ではありません。保健や教育分野では強みを持つ一方、気候変動や持続可能な消費、生物多様性、ジェンダーなどは「課題深刻」と評価されています。GX経済移行債やグリーンボンドを活用して再エネや省エネを進めるには、国の方針や資金を地域や企業、市民社会にどうつなぐか、説明責任を果たしながら実行することが問われています。

今年の酷暑は、気候危機がすでに私たちの日常に入り込み、生活の細部に影響を及ぼしていることを突きつけました。冷房が止まったら、ダムが枯れたら、豪雨と猛暑が同時に来たら――そんな最悪の事態を想像し、避難所や医療、水や電力、通信の備えを整えることは、まさにSDGsが掲げる「強靭な社会づくり」です。

2030年まで残り5年。未来の暑さを少しでも和らげるには、私たち一人ひとりが「今」どう動くかにかかっています。批判や不安で立ち止まるのではなく、科学とデータに基づいて「何をやめるか」ではなく「何を加速するか」を選び取る――SDGsはそのための羅針盤です。地域から行動を積み重ねることこそが、未来を守る最短の道ではないでしょうか。