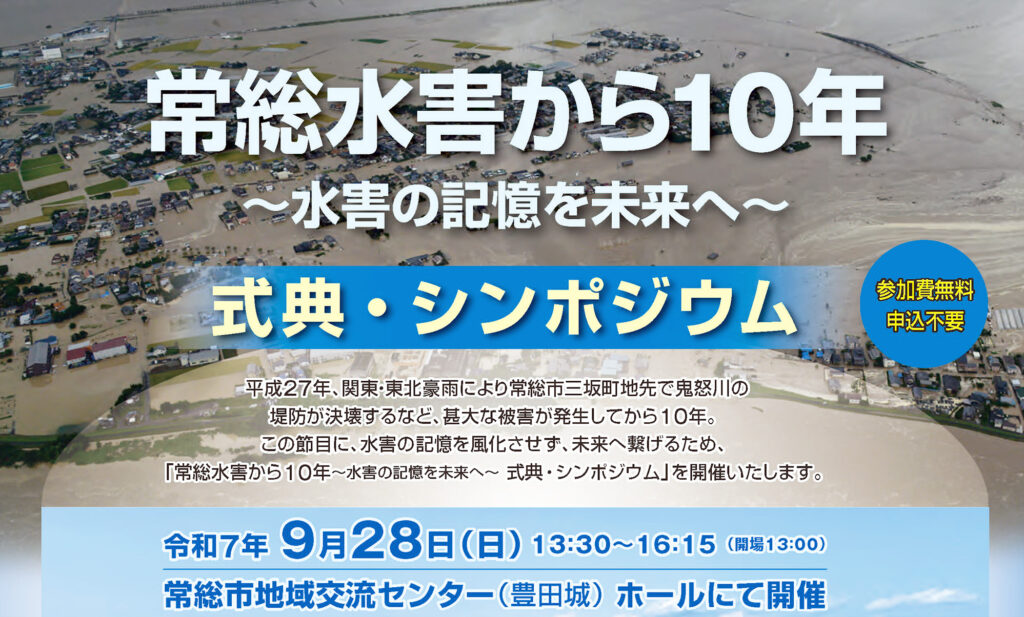

9月28日、「常総水害から10年~水害の記憶を未来へ~」と題したシンポジウムが、常総市の地域交流センター「豊田城」で開催されました。2015年9月に発生した常総水害からちょうど10年、あの日の記憶を呼び起こし、教訓を次世代に伝える大切な機会となりました。

常総水害では、常総市の約3分の1が浸水し、16名の尊い命が失われました(災害関連死を含む)。4,300人もの人々が取り残され、ヘリコプターなどで救助されるという衝撃的な光景は、いまも多くの人の記憶に残っています。この出来事は、日本の防災対策のあり方に大きな影響を与え、“流域治水”という考え方を一般化させ、堤防の強化や河道掘削、田んぼダムの整備といったハード面の整備、そして、マイタイムラインや避難体制の強化といったソフト面の対策が一気に進められる契機となりました。

シンポジウムでは、神達常総市長、大井川知事、国会議員や専門家が登壇し、気候変動によって自然災害が激甚化・頻発化している現状を踏まえ、「常に備え、学び続けることが命を守る最善の方法である」と強調しました。特に心に残ったのは、「失われた命は二度と戻ってこない」という言葉です。防災の最終目的が人命を守ることであることを、あらためて胸に刻まされました。

このイベントは、単なる追悼の場ではなく、地域の絆や市民一人ひとりの努力を確認し合う場であり、未来への希望を共有する時間でもありました。参加者たちは、10年前の苦難を忘れず、今後も危機意識を持ち続け、互いに支え合う社会をつくっていく決意を新たにしました。

10年という歳月は、傷の癒えとともに、地域が強くなっていく過程を見せてくれました。常総の経験は、これからの防災・減災にとってかけがえのない教訓です。この記憶を風化させることなく、次世代へとしっかりと手渡していきたいと思います。

防災芸人・赤プルさんが笑いとともに語る「地域と家庭の防災力」

9月28日、常総市の地域交流センター「豊田城」で開かれたシンポジウム「常総水害から10年~水害の記憶を未来へ~」は、会場全体に特別な空気をまとっていました。そのなかで基調講演を行ったのは、地元常総市出身の防災芸人・赤プルさん。笑いを交えながら、しかし時に真剣なまなざしで語る姿に、参加者の表情も自然と引き込まれていきました。

赤プルさんが防災士としての道を歩み始めたのは、2015年の常総水害がきっかけでした。東京でニュース映像を見て、地元が浸水し多くの人が取り残されていく光景に、ただただ驚きと悲しみ、そして「何もできなかった悔しさ」が胸に押し寄せたといいます。

その思いが、災害を“あとから考える”のではなく、“いまこの瞬間から備える”ことの大切さを痛感させ、防災士の資格を取り、全国で防災を伝える活動へとつながっていきました。

講演の中で赤プルさんは、「防災は特別なことではなく、日常の延長線上にあるもの」と繰り返し強調しました。

まず話題に上ったのは、在宅避難のための備えです。水害や停電が起きても家で過ごせるよう、飲料水や食料は最低3日分、できれば1週間分を備えておくこと。缶詰やレトルト食品、乾物、インスタント麺といった普段食べ慣れたものを少し多めに買い置きし、使ったら補充する「ローリングストック」を日常の習慣にすること。

停電に備えてポータブル電源を一度実際に充電し、どれくらい持つのかを試しておくことも欠かせません。情報を得るためのポケットラジオやモバイルバッテリー、簡易トイレやウェットティッシュ、消臭剤といった衛生用品も必要で、非常用持ち出し袋には懐中電灯や常備薬、マスク、軍手など、家族の生活に合わせた物を入れておくと安心です。

「備えて終わりではなく、一度使って失敗しておくことが大事なんです。トイレの組み立てを本番で初めてやったら大変なことになりますよ」と会場を笑わせながらも、実体験に基づいた説得力のある言葉が続きました。

そして話題は、命を守るための行動計画「マイタイムライン」へ。赤プルさんは常総水害の教訓として、避難のタイミングを逃さないために、家族全員であらかじめ計画を作っておくことの重要性を語りました。ハザードマップを確認し、自宅がどのくらいの浸水想定区域にあるかを把握すること、どのタイミングで誰と避難するのかを紙に書き出して冷蔵庫に貼るなどして、日常の中で意識し続けることの大切さを呼びかけました。「避難は直前ではなく、少し早めに決断することが命を守る行動につながります」と力強く語ると、会場の多くがうなずきながらメモを取っていました。

赤プルさんの話は、難しい防災の知識を押し付けるのではなく、「自分にもできる」「今日から始めてみよう」と思わせる温かさに満ちていました。

最後に彼女は、「失われた命は戻らない。だからこそ、私たち一人ひとりの小さな備えが、きっと誰かの命を救う力になる」と結びました。笑いと真剣さが交錯する講演は、参加者に深い余韻を残し、会場をあとにする人々の背中に「まずは自分の家の備蓄から見直そう」という決意を芽生えさせたようでした。