定額給付金を話題に様々な方々と対話していると、「社会保障番号」または「納税者番号」の導入をすべきだとの意見を良く聞くようになりました。

定額給付金を話題に様々な方々と対話していると、「社会保障番号」または「納税者番号」の導入をすべきだとの意見を良く聞くようになりました。

2007年、年金記録問題の最中、当時の安倍晋三首相は、社会保障の給付と負担を一元的に管理する「社会保障番号」導入を表明しました。年金記録問題では名前の入力を間違えたり、転職を繰り返しただけで、老後を支える貴重な年金の記録が損なわれてしまいました。このような事態を防ぐため、社会保障番号の導入が検討されているのです。公明党もいち早く、年金の一元制を確保し、社会保障の充実を図るためには、個人を特定する番号制度の導入が必要だと、基本政策に盛り込んでいます。

一方、不況対策や生活支援策のために世界的な趨勢である「給付金つき税額控除」策を実行しようとしても、日本は個人の収入や税額を把握する術を持ち合わせていません。定額給付金に825億円の経費がかかるのも、給付金自体の問題と言うより、ある意味では日本の税制どの欠陥と言わざるを得ないのではないでしょうか。

また、「納税者番号」がないことにより、税の捕捉率が下がることも大きな問題となっています。古くから「9・6・4」と呼ばれるような、給与所得者・自営業者・農業経営者の所得の捕捉率の違いは、サラリーマンの不幸栄冠を増長させています。消費税率の議論に当たっては、「納税者番号」の導入は避けられません。

反面、国民全員に番号をつけることは、「国民の監視強化につながる」との不信は根強く、所得や納税状況を記録する「納税者番号」に対しては、メディアや旧社会党、共産党など野党の幅広い反対運動が広がったこともありました。

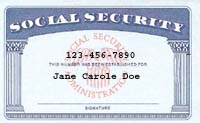

「社会保障番号」といえば、アメリカのそれが有名です。アメリカが「社会保障番号(Social Security number, SSN)」を導入したのは1936年のことです。最初はその名の通り、年金記録を管理することを目的にしましたが、徐々に様々な用途に広がりました。おもしろいことに、アメリカの社会保障番号の取得は、義務ではありません。

「社会保障番号」といえば、アメリカのそれが有名です。アメリカが「社会保障番号(Social Security number, SSN)」を導入したのは1936年のことです。最初はその名の通り、年金記録を管理することを目的にしましたが、徐々に様々な用途に広がりました。おもしろいことに、アメリカの社会保障番号の取得は、義務ではありません。

「社会保障番号」が、今では年金や税金、医療、身分証明などさまざまな分野で使われています。州によっても違うようですが、運転免許証の登録番号、国税局(IRS)、陸運局(MVO)、金融機関、学校、会社などがこの9桁の社会保障番号を使っています。余りにも一般的なために、義務化せずとも、国民は当たり前のように社会保障番号を取得するのだそうです。

「社会保障番号」や「納税番号」の導入に当たっては、犯罪や個人情報保護の心配は理解できますが、完璧なシステムは絶対にあり得ません。まずシステムを構築してから精度をあげていけば良いのではないでしょうか。導入に向けた議論を先に進めてもらいたいものです。

社会保障番号 与野党は導入推進で協力せよ

読売新聞社説(2009/2/3)

自分がどれだけ負担して、どんな恩恵を受けているのか見えにくい。困窮している人には福祉が行き届かず、必要ない人に公費がつぎ込まれているのではないか――。

社会保障制度にそんな不満や不信を抱いている国民は多い。

正確に所得を把握し、それに応じた負担と受益が明確に分かる仕組みが必要だ。社会保障と納税に共通して使える番号制度の導入が急がれる理由である。

年金や医療などの情報を一体的に確認できるシステムの必要性は年金記録の杜撰(ずさん)さが発覚したことで一層強まった。

政府・与党は昨年末、税制改正大綱で「社会保障番号との関係を整理しながら、納税者番号の早期導入を目指す」とし、先月には自民党に特別チームが発足した。

この問題については、民主党も積極的である。

政府・与党と同じ昨年末に打ち出した「税制抜本改革アクションプログラム」の中で、「社会保障給付と納税の双方に利用できる番号制度の早急な導入を進める」とした。政府が準備中の社会保障番号も排除せず検討するという。

将来の税制や社会保障の在り方については隔たりがあるものの、「社会保障・納税者番号」の必要性に関しては政府・与党と民主党で一致している。ただちに超党派で推進する態勢を作るべきだ。

政府は2011年度をめどに、まず「社会保障カード」を導入する方針だ。有識者の検討会が具体案を詰めている。

偽造困難なICカードを用い、カード自体には社会保障番号など最小限の情報しか記録しない。年金・医療・介護などのデータは一元化せず、これまで通り別々に管理する。社会保障番号を“鍵”として、各データをつなぐ。

さらに、本人以外の行政機関や健康保険組合がデータを使用すれば記録が残る、といった仕組みも検討されている。個人情報の保護策を万全にしつつ、遅滞なく導入準備を進めてほしい。

各制度の保険料をこれまでいくら納付し、医療などの公的サービスをどれだけ受けてきたか、年金は将来いくら受け取れるのか、といった情報をいつでも確認できれば、社会保障制度への理解は深まるだろう。記録に誤りがあれば、迅速に正すこともできる。

同じ番号で納税情報も活用できれば、経済状況に応じてさまざまなパターンで社会保障の保険料を免除するなど、きめ細かな施策も可能になるだろう。