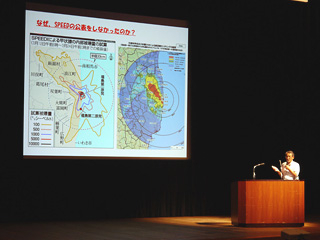

9月18日、東海村と原子力のあり方を考える村主催のフォーラム「東海村と原子力の未来を考えるフォーラム2011」が開催されました。会場の東海文化センターには、300人以上の村民が詰め掛け関心の高さを物語りました。

9月18日、東海村と原子力のあり方を考える村主催のフォーラム「東海村と原子力の未来を考えるフォーラム2011」が開催されました。会場の東海文化センターには、300人以上の村民が詰め掛け関心の高さを物語りました。

フォーラムは、冒頭東海村の村上達也村長が「挨拶と課題提起」と題して語り、自らの問題意識を明らかにしました。

この後、前内閣府原子力委員会委員長代理の田中俊一氏、東大大学院博士課程の開沼博氏は基調講演を行いました。また、茨城大の渋谷敦司教授ら6人のパネリストによるパネルディスカッションには、参加した村民も加わり熱い議論が交わされました。会場からは「原子力発電はやめるべきだ」、「東海第2原発の再稼働は認められない」など村の原子力への依存体質に批判の声が相次ぎました。一方、「東京電力福島第1原発事故の知見を踏まえ、新しい安全な原発を造るべきだ」、「原子力の研究開発は必要」、「(村上村長の東海第2発電所の再稼動に慎重な姿勢は)村全体の意向ではない。発言を繰り返すなら、村長を退き、村民に信を問うべきだ」と、原子力発電に肯定的な意見も出されました。

こうした議論を踏まえて、村上村長は締めくくりの挨拶で「私の考えだけで全てやっていけるはずもない。そのため、住民の考えを聞こうとしており、今日のフォーラムが第一弾だ」と語りました。

こうした議論を踏まえて、村上村長は締めくくりの挨拶で「私の考えだけで全てやっていけるはずもない。そのため、住民の考えを聞こうとしており、今日のフォーラムが第一弾だ」と語りました。

今回のフォーラムは、現時点での村上村政の原子力発電、特に東海第2発電所の安全対策や再稼動への姿勢を明確に示すものになりました。今後の議論の一里塚となったことは評価できると思います。先のブログで村上村長の挨拶をノーカットで動画配信しましたが、このブログでは、レジメにそって村上村長の「挨拶と問題提起」を掲載します。

東海村と原子力の未来を考えるフォーラム20112011/9/18

東海村長 村上達也【挨拶と課題提起】

私たちは1999年9月30日JCO臨界事故の翌年、9月24日から30日原子力防災週間設定、以後毎年の毎に村単独或いは茨城県と共催で防災訓練実施してきた。しかし今年は見送った。理由は明らかの如く、3・11東日本大震災と福島原発事故の勃発で防災計画の根本的全面的見直しの必要性が生じたこと。その代わりに、福島以後を展望し、このフォーラムを企画した。

原爆からスタートした核エネルギーの平和利用が唱えられてから60年が経過、この間に核利用先進国のアメリカ、スリーマイル島原発、ソ連チェルノヴィリ原発で多くの犠牲者を伴う過酷事故が発生していた。

しかし、同じく核利用先進国の日本は「わが国では、あのような事故は起こらない」と自国の技術力を過信し対岸の火と見てきた、その結果遂に今年3月11日を起点とする福島原発事故を引き起こし、10数万の人たちから故里を奪い流浪の民となし、かつ福島ばかりでなく関東地方一円の人たちに放射能汚染の恐怖を与え続けている。

この事故の原因は1000年に1度の大地震そして津波にある、従って天災であって、不可抗力であったなどという総括は断じてあってはならない。(写真は、日本原電東海第2発電所)

課題提起Ⅰ。日本は原発を保有する資格があるか?

事故対応の経過を見て、今までにも安全対策のお粗末さ、技術的な欠陥そして事故対応のお粗末さ、貧弱さ等々が次々明らかになり、そして原子力界つまり原子力村の体質的つまり骨の髄に至る欠陥が指摘されているが、それは徹底的に究明されねばならない。原子力エネルギー利用は巨大科学技術である。これを制御し利用するには社会的なコントロールシステムが必要であるが、この点で同質の者だけでムラ社会を作り批判者を排斥する日本人は原発を保有する資格がないのでは。安全規制庁である安全保安院が「やらせ」を悠憩したなんてことが典型である。こんな国に原発を持つ資格がないのではないかと思う。これを課題のⅠとし問いたい。

課題提起Ⅱ。比類ない地震列島に原発54基は正気の沙汰と思えないが?

太平洋プレート他4枚のプレートが交差して出来ている世界で1、2を競う地震多発地帯の狭い日本列島に54基もの原発を置いて平然としていた我々は何だったか。更には福島以前は更に14基もの原発を増やし電気エネルギーの50%を原発に頼ろうとしていた。しかも同一地帯に10基、15基と集中立地して平然としていた。技術力過信の夜郎自大、正気の沙汰ではない。(財)日本生態系協会発行の「エコシステム」2011年7月号で見たが、1900年以降発生したM8以上の地震回数は何と12回、チリを超えて日本列島が世界一ではないか。

これは国策民営と称して、地域独占体制の9電力会社個々に競争させ原発推進を強いた、秩序なき、否慎みなきエネルギー政策の結果である。そして当初準国策会社的性格を持った日本原電(株)の存在理由を消してしまった。

標題提起の第Ⅲ。減原発政策は実現可能か?

野田新政権も「減原発」を唱えているようだが、先ずはこの視点での取り組みがどうなるか注目している。ところでこの政府の言う「減原発」という中身がさっぱり分からない。さすがに福島原発事故の直後だけに推進とは言い難く当面を糊塗するため、批判を封じるために言っているとしか思えない。

具体的道筋はどうするのか。現在建設途上にある大間、東通、相馬・小高、敦賀、島根、上関等の原発の建設は即刻取りやめるのか。30年、40年の老朽原発は廃炉にするのか。ストレステストの結果廃炉にする意思はあるのか。全然分からない。世界ではアメリカでスリーマイル島原発事故の後、またオーストリヤ、ツベンテンドルフ原発は国民投票の結果を受けて、新設なったにも関わらず一度も運転することなく廃炉とした事例があるが、このように断固たる判断でもしないかぎり、利害関係が複雑に絡んだ日本では単なる「絵に描いた餅」とならないか。福島以後最早目くらましは出来ない筈だが。

課題提起のⅣは、東海原発の立地条件は適切か?

福島原発事故の避難区域設定範囲、その後の土壌汚染地図を見て戦慄を覚えた。東海第二原発も3・11時福島と同じ状況になった蓋然性は極めて高かったからである。この地は10km圏内35万人、20km圏内75万人、30km圏内100万人余の人々の生活圏であり茨城県の中枢機能を備えた地域である。また東京にも110kmと至近距離にある。

このように人口過密地帯、産業行政の中心地帯に原発はあっていいのだろうか。福島原発事故が現実に起きてしまった後であり、最早原発の過酷事故の発生確率は1,000万分の1だからと噴くことはできない筈であると思うが、早々に明確な結論を出すべきである。

先ほどのアメリカで新設原発の稼動を取り止めた例は、ニューヨーク州ロングアイランドにあるショーラム原発のことである。原発事故が起きた場合避難が物理的に不可能ということで州政府、那政府が避難計画の策定を拒否したことから運転を断念したようである。それと同じ、いやそれ以上のことがこの東海第二でも言えるのではないか。

日本でも今では反故同然だが、人口密集地帯から原子力施設を隔離すべとの指針が制定されている。「原子炉立地審査指針」というものである。その目安の被ばく線量算定の想定人口は10km圏内人口で9万3千人となっている。また原子炉からのある距離の範囲は非居住区域であるべきだと規定している。東海第二は全くこの指針を無視しているが、これらの指針はどうなっているのだろうか。

より大きな地図で 東海第2発電所の10~30km圏の地図 を表示

最後に、もうーつ課題提起Ⅴ。東海第2の再稼動はどうする?

政府は原発を減らしていくと、曖昧だがともかく言っている。しかし東海村は原発が1基しかない、従って減原発イコール脱原発ということになる。今後原発と従来同様の共存か、脱原発か選択していかねばならない。再稼動の判断は茨城県知事、東海村長だけの判断で良いか、周辺も含めた住民の総意で決めていくべきことである。少なくも東海村民の意見を聞いていく必要が絶対にある。従ってこの問題こそは「住民投票」に付すべき課題と考えるがどうだろうか。