早川汚染マップで除染対象地域が一目で分かる

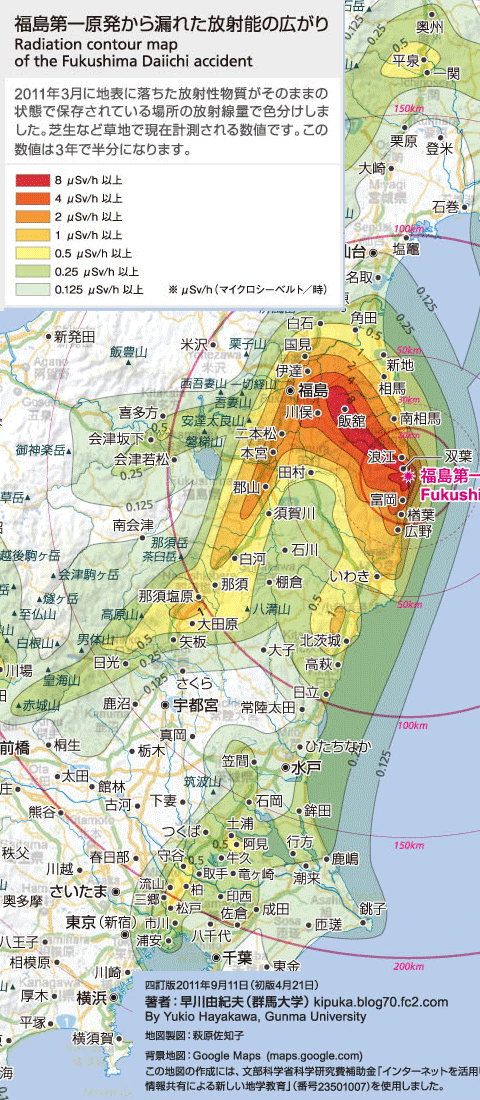

9月11日、群馬大学教育学部の早川由起夫教授(火山学)が作成した東電福島第一発電所事故で放出された放射能の汚染マップ(早川汚染マップ)4訂版が公表されました。

この早川汚染マップは、専門家の中でも様々な議論を呼んでいますが、個人レベルで放射能対策を考える時に非常に分かりやすく、その時点時点で放射能の影響を的確に教えてくれているものと評価しています。

何よりも、見る側に使いやすく、わかりやすくという発想から作成されていることに、敬意を表したいと思います。

さて、10月2日、細野豪志原発相兼環境相は福島県の佐藤雄平知事と会い、放射性物質の除染について、年間の被曝線量が1~5ミリシーベルトの地域に対しても国が財政支援を行う方針を伝えました。

野田政権は当初、国の責任で実施する除染は、年間追加被曝線量が5ミリシーベルト以上の地域で行う方針を示していた。しかし、新聞報道によると、細野大臣は「除染は国の責任だ。我々の目標は1ミリ以下にすること。対象は1ミリから5ミリの地域も(国費で除染する地域に)当然含まれる。市町村で提案いただければ国が責任を持って財政的措置、技術的課題に取り組むと約束する」と明言しました。

年間1ミリシーベルト以上の汚染地域が、国費で除染される地域に拡大されるとすると、早川汚染マップでは「毎時0.125マイクロの線より内側の地域=一番外側の線より内側の地域」は、少なくても全て対象地域となります。

年間1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト÷365日÷24時間=0.114マイクロシーベルト<0.125マイクロシーベルト

各地域毎に地方自治体が除染計画をつくるときに、非常に分かりやすい検討資料となります。