今年4月から「使用済み小型家電リサイクル制度」がスタートしています。これは、携帯電話や電子ゲーム機などの使い終わった小型家電を市区町村が回収し、その中に含まれるレアメタルなど有用な金属を再資源化しようとする取り組みです。これまでゴミとして捨てられていた「都市鉱山」とも呼ばれる資源を有効利用するのが目的。しかし、リサイクルは市町村の義務ではなく、参加意向を示している自治体は約3割にとどまっている現状もあります。

環境省によると、1年間に発生する使用済み小型電子機器は約65万トン。うち有用金属は約28万トン、その金額は844億円に相当すると推計されています。しかし、回収には家電から金属を選別する高度な技術が必要なため、自治体の施設では対応が難しく、これまでほとんど回収されていませんでした。

新たな制度では、小型家電リサイクル法に基づき自治体が家庭などから出る使用済み小型家電を回収し、国の認定を受けた事業者に引き渡すことになります。その後、中間処理業者が有用金属を分別、専門業者が金、銀、パラジウムなど16種類を取り出し、素材メーカーなどが再利用するものです。2015年度までに年間14万トン、国民1人当たり1キログラムの回収を目指しています。

回収対象はすでにリサイクルが義務づけられているテレビ・クーラー・冷蔵庫・パソコンなど4家電を除くほぼ大半の製品で、実際にどの製品をどう回収するかは、制度を運用する自治体の判断に任されています。

この事業は先行して国のモデル事業として2008年度から始められています。

福岡県で広域回収事業についてヒアリング調査

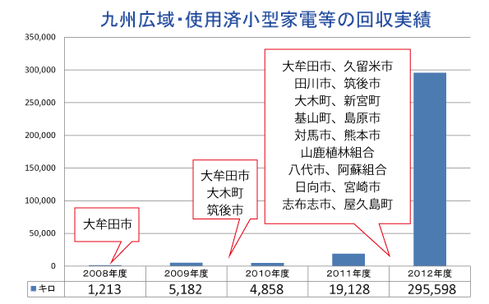

7月31日、井手よしひろ県議ら茨城県議会防災環境商工委員会が視察した福岡県では、この事業を大牟田市(08年度)や筑後市、大木町(09年度)から事業をスタートさせました。そして、2011年度からは離島も含む九州一円に拡大して実施しています。現在は、福岡県6自治体、佐賀県1、長崎県2、熊本県4(事務組合含む)、宮崎県2、鹿児島県2の合計17自治体が事業対象です。

回収方法は3種類。家電量販店や地域内の公民館などに専用の回収ボックスを設置して、住民に直接投入してもらう方式(ボックス方式)。ダンボールや新聞紙などの資源物の回収に合わせて、地域の回収ステーションに持ち込んでももらう方式(ステーション方式)。住民から出された不燃ごみの中から、ゴミ処理センターなどで手作業で選別する方式(ピックアップ方式)の3種類です。また、イベントの際に回収ボックスを設けるイベント方式もあります。

九州では、ボックス方式が10自治体(回収ボックス数は214箇所)。ステーション方式が4自治体(609箇所)。ピックアップ方式が7自治体となっています。1自治体で複数の回収方式を採用しているところもあります。

回収の実績は、大牟田市でスタートした2008年度は1213キロでしたが、17自治体に拡大された2011年度は19,128キロ、12年度には295,598と240倍以上になりました。これは、17自治体の総人口219万人で割ると、一人あたり134グラムです。国の目標の1キロには遠く及びません。

また、回収された使用済み小型家電から、金・銀・銅・プラチナ・タングステン・コバルト・バナジウム・インジウム・ランタン・ネオジム・ジスプロシウムなどのレアメタル、合計368キロが回収されました。レアメタルなどの割合は約2%でした。回収された金属の価格換算での上位5種は、タングステン、銅、バナジウム、ネオジム、プラチナでした。

広域回収の利点は中間処理業者などのにより多くの回収物が集まり、採算性が高まることにあります。反面、広域回収のコストが増大することになり、このコストをいかに吸収するかが課題です。

日立市独自の「廃小型家電等資源化実証実験」

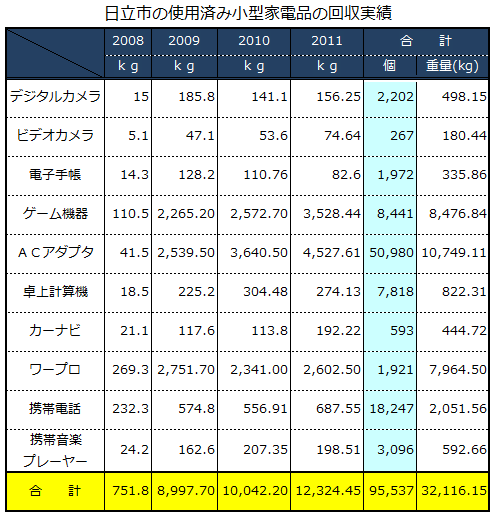

一方日立市は、茨城県が2007年度に立ち上げた産官学連携の「再資源化・地球温暖化防止対策タスクチーム」の一員として指名を受け、使用済み小型家電からのレアメタル抽出の技術開発に参加しました。その後、茨城県が「いばらきイノベーション戦略」に基づく産官学プロジェクトとして環境省・経済産業省に提案していた「レアメタルリサイクルプロジェクト」が08年12月に採択され、大牟田市と同じモデル事業に参加しました。

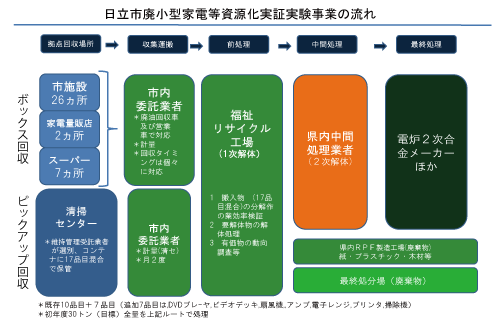

回収方法は、清掃センターで対象品を抜き取るピックアップ回収と行政施設等に回収ボックスを設けるボックス回収で実施しています。

このモデル事業は2011年度に終了。12年度から日立市独自の事業として、回収品目を増やすとともに、障害者雇用を推進するなど、新たに「廃小型家電等資源化実証実験事業」を実施しています。

この事業は、モデル事業で構築したピックアップ回収とボックス回収をそのまま継続しています。ボックスの設置場所もモデル事業時と変わりなく市の施設(26箇所)及び家電量販店(2)、スーパー(7)の合計35箇所に設置されています。回収品目は、既存10品目に比較的解体しやすく、レアメタルが多く含まれ事業の継続性が見込めるDVDプレーヤ、ビデオデッキ、扇風機、アンプ、電子レンジ、プリンタ、掃除機の7品目を追加し、17品目としました。なお、追加品目については、ボックスに収納できないことから、ピックアップ回収のみとなっています。

17品目は委託業者が、清掃センターと拠点回収場所から収集し、自社所有の福祉リサイクル工場に運搬しています。なお、ボックス回収の収集運搬については、別事業のバイオディーゼル燃料精製業務の中で利用する廃食用油とあわせて委託業者が収集運搬していることから、経費を圧縮することができています。

17品目は委託業者が、清掃センターと拠点回収場所から収集し、自社所有の福祉リサイクル工場に運搬しています。なお、ボックス回収の収集運搬については、別事業のバイオディーゼル燃料精製業務の中で利用する廃食用油とあわせて委託業者が収集運搬していることから、経費を圧縮することができています。

更に特徴的なのは、委託業者が障がい者を積極的に活用した福祉リサイクル工場を設けたことです。福祉リサイクル工場では、障害者を正規社員として採用し主に廃パーソナルコンピュータの手分解作業を行っていました。この事業に使用済み小型家電の分解作業を加えました。17品目の分解は、正規社員3名に加え、今回の独自事業のために新たに雇用した研修生3名で行っています。当初、指定した時間内に解体量を確保できるか不安がありましたが、現在では健常者と変わらない時間で作業ができているそうです。