保健所単位に口腔ケアなどの専門家の配置を

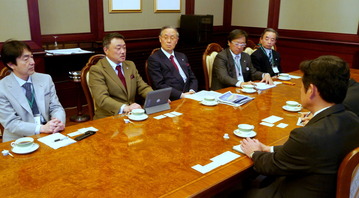

2月9日、井手よしひろら茨城県議会公明党は、地域包括ケアシステムの構築に向けて、歯科医師会の幹部(森永和男県歯科医師会長、征矢亘専務理事、小林不律常務理事、仲田豊理事(介護保険担当)、高橋健(国保美和診療所所長)から様々なご意見を伺いました。公明党政調会長石井啓一衆議院議員も出席し、有意義な会合となりました。

2月9日、井手よしひろら茨城県議会公明党は、地域包括ケアシステムの構築に向けて、歯科医師会の幹部(森永和男県歯科医師会長、征矢亘専務理事、小林不律常務理事、仲田豊理事(介護保険担当)、高橋健(国保美和診療所所長)から様々なご意見を伺いました。公明党政調会長石井啓一衆議院議員も出席し、有意義な会合となりました。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目標に、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が望まれています。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が不可欠です。

人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。しかたがって、地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

地域包括ケアシステムの中で、歯科医療が果たす役割は非常に大きなものがあります。厚労省は、「医療計画作成指針」の中の「在宅医療の体制構築に係る指針」の項で、「要介護高齢者の約9割が歯科治療や専門的口腔ケアが必要」と指摘しています。しかし、地域包括ケアの中で歯科がどのように関わっていくのかは明記されていません。

こうした現状のもと、森永歯科医師会長は「地域の特性に応じた地域包括ケアを実現するには、基礎的自治体であり介護保険の保険者でもある市町村が中心的な役割を担うべき立場にあります。地域包括ケアの構築に関する専門知識を有している職員が少なく、財政に余裕がない多くの市町村にとっては、至難の業です。特に、口腔ケアなどの専門的な地域を持つ職員を市町村毎に配置することは事実上不可能と言っても過言ではありません。そこで、県が最低限保健所毎に特に担当者を配置するなどの対策が必要です」と提案しました。

こうした現状のもと、森永歯科医師会長は「地域の特性に応じた地域包括ケアを実現するには、基礎的自治体であり介護保険の保険者でもある市町村が中心的な役割を担うべき立場にあります。地域包括ケアの構築に関する専門知識を有している職員が少なく、財政に余裕がない多くの市町村にとっては、至難の業です。特に、口腔ケアなどの専門的な地域を持つ職員を市町村毎に配置することは事実上不可能と言っても過言ではありません。そこで、県が最低限保健所毎に特に担当者を配置するなどの対策が必要です」と提案しました。

また、高橋国保美和診療所長は、「要支援の予防給付が“地域支援事業”に組み替えられます。二次予防の中核を担う“口腔ケア”を質を落とさず、各市町村の地域支援事業に位置づけることはとても大事です。この仕組み作りを国や県が市町村にアドバイス、支援することが必要です」と訴えました。

こうした意見・要望に対して石井政調会長は「地域包括ケアサービスは、まさに地域の独自性あふれるサービスが立ち上がることが重要です。茨城県歯科医師会の先進的な取り組みが、全国のスタンダードとなるよう連携を取りながら進んでいきたい」と語りました。