厚生労働省は、中高生によるインターネット依存に関する調査を全国の中高生を対象に実施(2012年10月~2013年3月)し、中学生約3万9000人、高校生約6万2000人から回答を得、2013年8月に調査結果を発表しました。

厚生労働省は、中高生によるインターネット依存に関する調査を全国の中高生を対象に実施(2012年10月~2013年3月)し、中学生約3万9000人、高校生約6万2000人から回答を得、2013年8月に調査結果を発表しました。

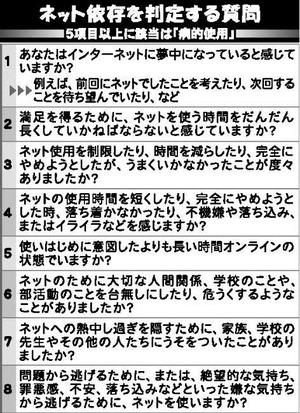

この調査では、「問題や不安から逃げるためネットを使うか」など8問中5問以上にあてはまると、「ネットへの依存の疑いが強い」と分類しました。その割合は中学生の6%、高校生の9%で、中高生全体では8%となり、全国の中高生数で計算すると約52万人と推計しています。また、男女別では女子10%、男子6%で、女子の高い理由は「チャットやメールを多く使うため」としています。

日常生活や健康への影響は、「睡眠の質が悪い」が59%と、依存がない人の2倍近くとなり、「午前中に調子が悪い」は24%と、依存がない人の3倍近くとなっています。

日常生活や健康への影響は、「睡眠の質が悪い」が59%と、依存がない人の2倍近くとなり、「午前中に調子が悪い」は24%と、依存がない人の3倍近くとなっています。

ネット依存の問題点は、昼夜逆転などによる不登校や欠勤、成績低下、引きこもりなどばかりではなく、睡眠障害やうつ症状になるなど、精神面でのトラブルも引き起こすほか、視力の低下や、長時間動かないことで10代でも筋力低下や骨粗しょう症といった身体症状の悪化を招く恐れもあります。

このように、生活に不可欠となったインターネットの利用が過度になると、健康や暮らしに悪影響が出ることがあり、現在は病気とは定まっておらず、このほど、国際的な診断基準として知られる世界保健機関(WHO)の国際疾病分類が2015年に改訂され、その中にネット依存が初めて盛り込まれる予定になっていますが、現在では、依存かどうかの「診断基準」も世界的に定まったものがない状態です。

日本で唯一のネット依存専門外来:久里浜医療センター

国立病院機構久里浜医療センターでは、全国で初めてネット依存の専門外来を設置しました。2011年7月に専門外来を開設して以降、診療したのは約160人。このうちの半数が中高生で、大学生を含めると、全体の7割に及んでいます。

久里浜医療センターの樋口進院長は、「8割以上がオンラインゲームにはまっている。このゲームは、複数の仲間とチームを組んでモンスターを倒したり、架空の戦場を舞台にした“戦争ごっこ”の類いだ。そのためか、受診者は5対1の割合で男性が多い。この点は、今回の調査結果とは異なっている」「ある17歳の男子生徒は、高校1年生の時に自分用のパソコンを手に入れたことをきっかけに、オンラインゲームの利用がエスカレートした。やがて一日の利用時間は12時間を超え、昼夜逆転の生活に。片頭痛を起こすようになり、学校にも行かなくなった。また、一日16時間もゲームをする生活をほぼ10年間続けていたという30歳男性もいた」「彼らは、人間が生きていく上で不可欠な食事や睡眠、適度な運動などをおろそかにするため、ひどい場合、健康面で栄養失調、視力低下、骨粗しょう症、静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)などを引き起こし、体がむしばまれている。韓国では死亡事故も起き、社会問題化した」とその深刻な状況を語っています。

また、「現在、治療では、対面式のカウンセリングによって、自分の考えの幅を広げて気持ちや行動をコントロールできるよう手助けする認知行動療法を中心に行っている。こうした治療が可能な専門の医療機関が全国に数カ所しかないという現状を変えなくてはならない。そのために専門医の養成が急務だ」「アルコール依存症の場合、10、20年という長い年月を経て陥るが、ネット依存は1カ月程度で重症化することもある。それだけに、早期発見が何よりも重要だ。遅刻・欠席を繰り返したり、無気力だったりと、子どもが日常生活の中で発する“依存のサイン”を見逃さないよう、教師やスクールカウンセラーへの啓発も欠かせない」と、その早急な対策を訴えています(2013/8/30付け公明新聞より引用)

ネット大国・韓国の対応

また、日本より先に「ネット依存」問題に対策を講じた韓国では、2009年からすべての小学4年生、2010年から中学1年生、2011年から高校1年生も対象にKスケール(韓国独自のネット依存チェック表)を使った調査を実施。ネット依存がみられる子どもには親と一緒にカウセリングを実施しています。

さらに、Kスケールで高リスク群や潜在リスク群に入った中高生を対象に断ネットキャンプ「レスキュースクール」も16都市で年2回男女別に開催されています。費用のほぼ全額が国費で賄われ、低所得者は無償で参加できます。

こうした韓国の実状にいち早く注目したのが、福岡市のNPO「子どもとメディア」です。子どもとメディアに関わる調査・研究及び実践を通して、子どもとメディアのよりよい関係を創り出すことを目的としています。このNPOが特に関心を寄せたのは、韓国のネット依存対策のうち、子どもたちが12日間にわたってネットと切り離された状態で集団生活を送る「レスキューキャンプ」です。

子どもたちは大学生のボランティアとともに体を動かす活動や、高齢者の施設で手伝いをします。何時間も人としゃべることなくパソコンやケータイに向かう子どもたちが、自己表現やコミュニケーションが苦手になり、家族関係も希薄になっていると感じた福岡市のNPO「子どもとメディア」は、これを参考に、文部科学省委託の生徒指導・進路指導総合推進事業として、2011年8月、4泊5日の合宿形式でワークショップ「Real me Project」を開催しました。絵画、音楽などの各種ワーク、特別教室を実施し、現実の世界での楽しさへの気づきからネット依存の克服を図りました。

望まれる茨城県の対応

茨城県では、子どもたちを取り巻くインターネット上の有害情報の危険性などを保護者に知っていただくため、平成18年度から茨城県PTA連絡協議会と連携して、茨城県メディア教育指導員を養成しました。

養成した指導員は、「茨城県メディア教育指導員連絡会」を立ち上げ、学校等において保護者や地域の方などを対象に「スマートフォンや携帯電話、パソコン、ゲーム機などからインターネットを子どもに利用させる最終責任者は、保護者である」そして「その責任を負う保護者が、日々進化していくインターネットの実態について『知らなかった』では済まされない」ということを、保護者の目線で伝える活動をしています。

しかし、インターネット依存の取り組みは未だ充分はありません。我が国の少子化と人口減少が進行する中、「インターネット依存」傾向は、青少年の健全な育成の妨げとも考えられます。茨城県でも、未来を担う若年層に対して早急な対策が必要です。