6月4日、民間の有識者などで作る「日本創成会議」は、東京を中心とした地域では今後10年で急激に高齢化が進み医療・介護施設の不足が深刻化するとして、高齢者の地方への移住を支援するなど、速やかな対応が必要だとする提言をまとめました。

日本創世会議の「東京圏高齢化危機回避戦略」では、東京・千葉・埼玉・神奈川の東京圏では、いわゆる「団塊の世代」が大量に高齢化することに伴い、75歳以上の後期高齢者が2025年までの10年間で175万人増えるなど急激に高齢化が進み、医療・介護施設の不足が深刻化すると指摘しています。

こうした事態に対応するため、提言では、「空き家」を医療介護拠点に転用して活用することや、東京圏の各自治体が広域的に連携して医療介護サービスの供給体制を整備することなど、速やかな対応が必要だとしています。

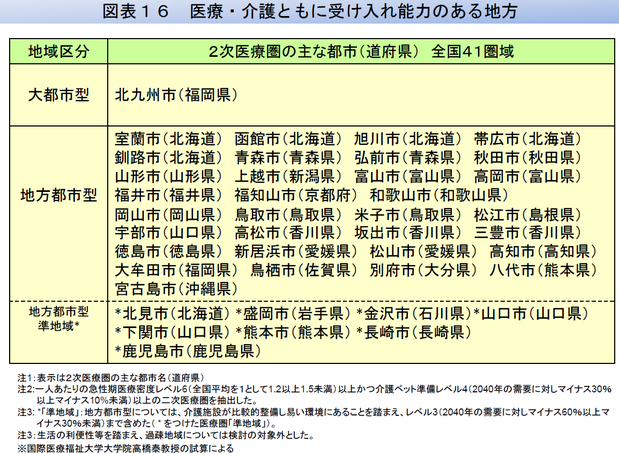

また、地方で暮らすことを希望する東京圏の高齢者の移住に伴う費用を支援するなどの取り組みを、国や地方自治体に求めています。そのうえで、移住先の有力候補として、北九州市や大分県別府市、北海道函館市など、医療・介護ともに高齢者の受け入れ能力が高いとした41地域を挙げています。

座長の増田寛也元総務大臣は記者会見で、「東京圏が抱えているリスクは大きく、特に医療や介護は極めて危機的な状況になることが今回明らかになった。地方への移住を選択肢に入れていくべきだ」と述べました。

東京圏の高齢化問題解決のポイントは“茨城県”の対応

今回の提言では、東京圏(1都3県)の対応策を中心にその対応策がまとめれていますが、この東京圏に隣接する茨城県の重要性の票が欠落しているように思われます。

例えば、提言の結論部「東京圏の高齢化問題にどのように対応すべきか」には、1.医療介護サービスの「人材依存度」を引き下げる構造改革を進める、2.地域医療介護体制の整備と高齢者の集住化を一体的に促進する、3.この問題への対応には、一都三県の連携・広域対応が不可欠である、4.東京圏の高齢者が希望に沿って地方へ移住できるようにする、との4つの視点が示されています。

特に、第3点目と4点目については、隣接する茨城県の考察が加えられるべきです。

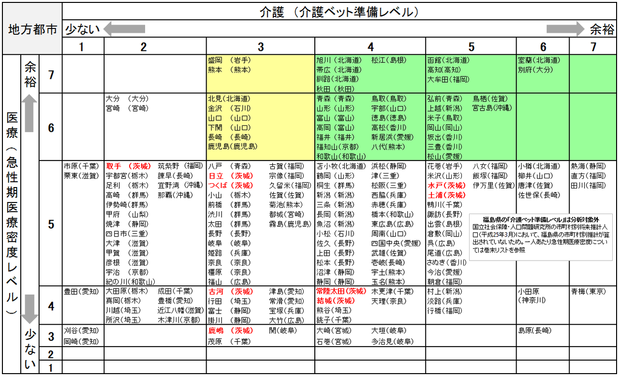

3点目の広域連携に関しては、「東京圏では、都県を越えて医療介護サービスが利用されている現状を踏まえると、9都県市(一都三県と指定都市《横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市》)をはじめとする圏域内の地方自治体がしっかりと連携し、広域的な観点から今後長期にわたるサービス供給体制の整備を検討していくことが不可欠である」と記述されているが、むしろ茨城や栃木、群馬という北関東3県との連携が必要です。 確かに、茨城県では急性期医療では不足が目立ちますが、介護環境では比較的恵まれています。土地に余裕がある茨城県に介護の施設を投資することは、大都市内に投資することより効率的なことは火を見るより明らかです。

4項目目の地方へ移住に関しては、急性期医療や介護に余力があるからといって、北海道や九州、四国、中国などといった遠隔地を移住先に選ぶ人はどれだけあるでしょうか。近隣の地域への移住促進も検討する必要があります。

逆に「東京圏高齢化危機回避戦略」からは、茨城県の大きな不安材料が明らかになります。

その第1は、介護人材、医療人材が東京圏に吸い上げられてるということです。報告書には「潤沢な人材を利用できる時代は最早過去のものである。こうした『人材制約』の下で、東京圏が地方から新たに人材を呼び込むならば、地方の消滅はスピードをあげることとなる」との結論が明記されました。現在でも、住民一人当たりの医師数や看護師数が全国でもワーストクラスである茨城県。こうした悪影響をまともに受けることになります。

第2に東京圏の介護難民が一挙に茨城県に押し寄せる懸念です。人口減少、特に若い生産年齢人口が減少する中で、介護が必要な高齢者が増えることは、介護の費用、医療費が増大することを意味します。茨城県内市町村の社会保障費の増大に、どのように対応するか大きな課題となります。

参考:日本創世会議「日本創成会議・首都圏問題検討分科会提言」

参考:日本創世会議「日本創成会議・首都圏問題検討分科会提言」