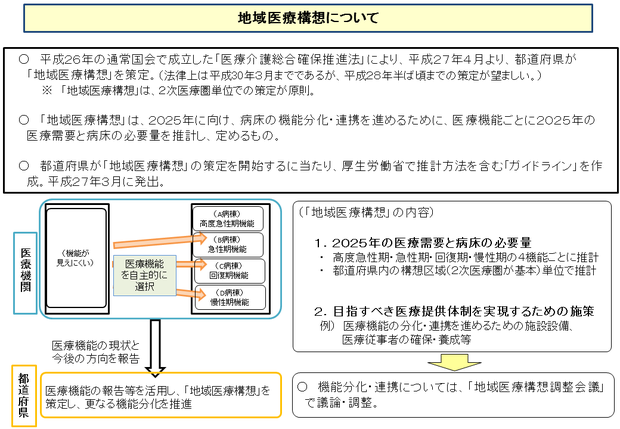

団塊の世代が75歳以上を迎える2025年に、どのような体制で医療を提供するのかを示す「地域医療構想」の策定作業が、都道府県で本格化しています。

地域医療構想は、複数の市町村からなる2次医療圏(入院や救急医療など一般的な医療を、その圏内で受けられる地域)を基本に10年後の医療需要を推計。必要な病床(ベッド)数を、救急などに対応する「高度急性期」、通常の重症患者向けの「急性期」、リハビリ患者らを受け入れる「回復期」、長期療養向けの「慢性期」の四つの機能ごとに定めることになっています。

2014年7月1日時点で医療機関が都道府県に報告したデータ(速報値)によれば、高度急性期の病床は19万1180床(15.5%)、急性期が58万1179床(47.1%)、回復期が10万9617床(8.9%)、慢性期が35万1953床(28.5%)に上り、重症患者や救急患者向けの急性期の病床が多くを占めています。

ただ、今後、高齢化が進展することで、骨折や肺炎を含めた高齢者特有の医療ニーズが増え、全体としてリハビリなど回復期の病床の需要が拡大していくと予想されます。さらに個別の地域単位で見れば、人口の変動や高齢化率の差により、求められる医療に大きな変化が出てくるのは必然です。

そこで現在、提供されている医療体制と将来の医療需要との開きを、いかに埋め、適切な医療体制の再編を進めていくかが、構想策定に求められています。

厚生労働省は今年3月、構想を策定するためのガイドラインを作成。将来の医療需要を推計するための計算データなどを都道府県に配布しました。

医療サービスを効率的に提供するには、需要予測との開きを埋める取り組みが欠かせません。都道府県は病床機能の転換を促すため、調整会議で医療関係者と協議を行います。その上で、消費増税分を財源とする「地域医療介護総合確保基金」を活用し、病床の機能転換に必要な資金援助などを行い、実現をめざします。

ただ、病床の再編は医療機関の経営に関わり、簡単には結論が出にくい現実があります。医療機関と粘り強く協議を重ね、構想の実現をめざす必要があります。介護保険導入時に計画した“療養型病床群”という考え方は、途中で頓挫してしまったと言っても過言でありません。「回復期」「慢性期」の病院を目指す医療機関には逡巡もあることは事実です。

一方、人口減少に伴う病床数の削減も構想の策定作業で議論となります。内閣府は検討材料として、41道府県で最大20万床の病床が不要になるとの推計を公表しています。

茨城県のように現状でも病床不足が深刻な地域もあります。病床数が不足して、行き場を失う患者が出るようなことがあっては本末転倒です。

在宅療養などの受け皿づくりも不可欠となります。

神奈川県横須賀市は、在宅療養の充実に向け、2011年度から医療と福祉の両分野の関係者が連携を深める連携会議などを開催。市内を4ブロックに分け、ブロック内の複数の医療機関が在宅診療をカバーし合う体制づくりを進め、手厚いケアにつなげています。

一口に医療といっても、地域によって課題は全く異なります。各都道府県は超高齢社会に適した安心できる将来像を示しす責任があります。