自分にしてほしくないことは他者にもしてはならない――。「異端」を許さぬフランス王政下の18世紀、哲学者ヴォルテールが主著『寛容論』に書き刻んだ至言です。

あれから250年余。世界は、「ヴォルテール以前」ともいうべき不寛容と排外主義に彩られた憂鬱な時代に先祖返りしたかに見えます。

過激派組織ISによるテロの拡散しかり、アフリカにおける民族対立の激化しかり。他者の存在そのものを否定するまでに不寛容が先鋭化し、その延長上で、6000万人超という空前の規模で難民・避難民が生まれているのです。

誤解を恐れずに言うなら、これら中東・アフリカでの事例にも増して危惧すべきは、不寛容の思潮が民主主義のリーダーを任じてきた欧米にまで広がっていることです。

欧州連合(EU)離脱を決めたイギリスでは、移民や外国を敵視して排外主義を掲げる「英国独立党」の勢いが止まらりません。フランスでも、相次ぐテロや難民問題を背景にルペン党首率いる極右政党「国民戦線」が著しく台頭しています。

さらに中道二大政党による連立政権が続いてきたオーストリアの大統領選では、戦後初めて二大政党の候補がはじかれ、排外主義を取る極右と極左の争いとなりました。寛容政策を取るメルケル首相のドイツでも、州議会選挙で移民排斥を訴える政党が躍進しています。

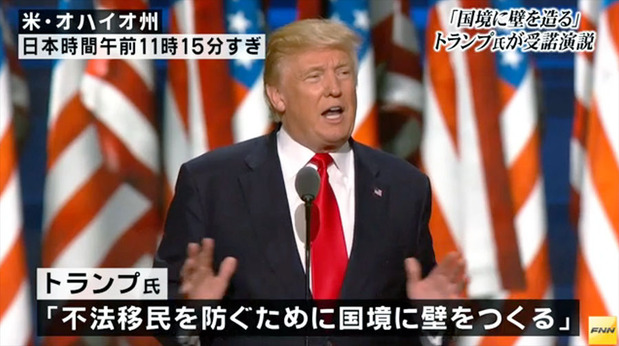

そして、アメリカもしかり。「アメリカ・ファースト(アメリカ第一)」を唱え、「メキシコ国境に壁を築く」とまで“公約”するナショナリストのトランプ氏がついに共和党大統領候補に指名されました。

見落としてならないのは、こうした現象の背後に「政治的な両極化が進み、中道が陥没する」(遠藤乾・北大教授)傾向があることです。人々は、抗し難いグローバル化の潮流を<中道=寛容>の精神に基づく多文化共生政策で乗り切ろうとすることに疲れ果ててしまったのでしょうか。

だが、やはりヴォルテールが説くように、それでは世界の混沌が増すだけでしょう。「寛容は我々すべてを兄弟にし、不寛容は人間を野獣にする」。地球規模の難局に直面している今こそ、この言葉が持つ千鈞の重みを噛み締めたいと思います。

(2016/8/1付け公明新聞より構成しました)

2008年1月、池田大作SGI会長は、第33回SGIの日記念提言で以下のように主張しています。先進的な指摘です。参考のために引用します。

私が仏法者として一番憂慮していることは、こうした風潮に乗じて昨今の”原理主義への傾斜”ともいうべき現象、心性が、随所に顔をのぞかせていることであります。

かまびすしく取りざたされている宗教的原理主義に限らず、民族や人種にまつわるエスノセントリズム(自民族中心主義)やショービニスム(排外的愛国主義)、レイシズム(人種主義)、イデオロギー的なドグマ(教条)、あるいは市場原理主義にいたるまで、カオスに乗じて、わが物顔に横行しているといっても過言ではない。そこでは、万事に「原理」「原則」が「人間」に優先、先行し、「人間」はその下僕になっている。それぞれの分野での細かい定義は措(お)くとして、そうした”原理主義への傾斜”を端的に要約すれば、かつてアインシュタインの遺した「原則は人のためにつくられるのであって、原則のために人があるのではない」(ウィリアム・ヘルマンス『アインシュタイン、神を語る』雑賀紀彦訳、工作舎)という言葉に尽きていると思います。

原理・原則は人間のためにあるのであって、決して逆ではない──この鉄則を貫き通すことは、容易ではない。人間は、ともすれば手っ取り早い”解答”が用意されている原理・原則に頼りがちです。シモーヌ・ヴェイユの比喩(田辺保釈『重力と恩寵』筑摩書房)を借りれば、人間や社会を劣化させてやまない「重力」に引きずられ、人間性の核ともいうべき”汝自身”は、どこかに埋没してしまう。私どもの標榜する人間主義とは、そうした”原理主義への傾斜”と対峙し、それを押しとどめ、間断なき精神闘争によって自身を鍛え、人間に主役の座を取り戻させようとする人間復権運動なのであります。