手形の慣行にメス、「減額」「買いたたき」いじめ防止へ対策強化

中小企業など下請け企業の資金繰りを圧迫し、“いじめの温床”にもなっていた取引慣行について、政府は昨年(2016年)12月、通達を見直したり、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の運用基準を抜本改定するなど、相次いでメスを入れました。下請け支援は公明党が一貫して取り組んできたもので、事業者から喜びの声が寄せられています。

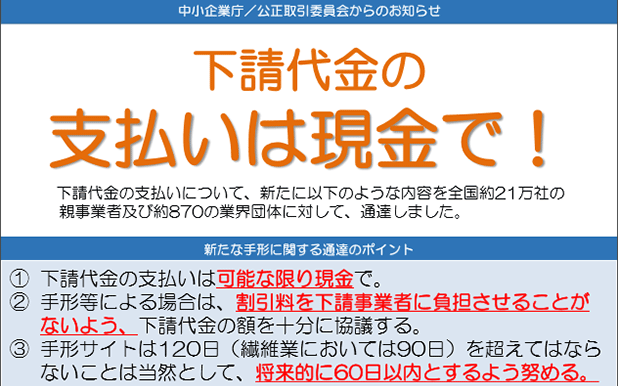

昨年12月、下請け代金の支払いに関する政府の通達が1966年以来、50年ぶりに見直されました。その柱は、これまで一般的だった手形払いをやめ、「現金払い」を原則とするものです。親会社に率先した取り組みを求める内容で、全国の約21万の親会社と約870の業界団体に発出されました。

手形払いは、資金繰りが苦しい下請け企業にとって大きな悩みの一つです。現金化するには数カ月先の支払期日まで待たねばならないからです。期日前の現金化も可能ですが、銀行から手数料を取られ、額面通りの金額は受け取れなくなります。

手形払いは、資金繰りが苦しい下請け企業にとって大きな悩みの一つです。現金化するには数カ月先の支払期日まで待たねばならないからです。期日前の現金化も可能ですが、銀行から手数料を取られ、額面通りの金額は受け取れなくなります。

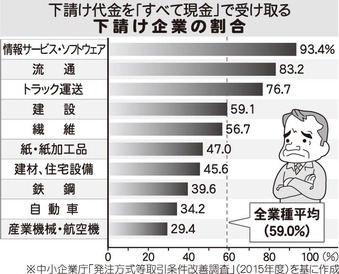

昨年1月に行った中小企業庁の委託調査では、下請け代金の受け取り方法が「すべて現金」と答えた下請け企業は全体の6割にとどまりました。業種間で差があり、産業機械・航空機や自動車などは4割にも満たない実態があります。

政府の通達では、やむを得ず手形で支払う場合でも、銀行への手数料相当分を下請け代金にあらかじめ上乗せしたり、支払期日を60日以内に短縮するよう強く求めています。政府は今後、数年かけて改善状況を調査するとしています。

一方、昨年8月、大手コンビニが弁当などの製造を委託する20社への支払い代金を減額していたことが発覚、その額は計約6億5000万円に上りました。2014年7月からの2年間で、開店セールの際に売れ残った商品代金の一部や店舗向け商品カタログの制作費用、セール期間の値引き分まで委託業者に負担させていたのです。

これに対し、公正取引委員会は下請法に違反するとして、大手コンビニに減額分の支払いと再発防止を勧告しました。

こうした「下請けいじめ」を防ぐため、昨年12月には、下請法の運用基準も13年ぶりに抜本改定されました。

また、公正取引委員会が「減額」や「買いたたき」などに該当する違反行為を66から141に大幅に増やしました。より多くの具体例を明示することで、一層にらみを利かせるのが狙いです。

このほか、下請中小企業振興法に基づく振興基準(下請け取引の一般的な基準)も昨年末に改正。親会社に対し、(1)材料費や労務費などの原価を低減するよう一方的に要請しない(2)下請け代金に労務費の上昇分を反映させる(3)下請け企業に金型や木型などを保管させる際の費用を負担する――などを徹底しました。

こうした政府の動きに応え、早速、業界団体も改善策を盛り込んだ自主行動計画の策定に着手しています。中小企業庁取引課によると、自動車、電機・情報通信機器、繊維など7業種12団体が今年3月末までに策定の見通しです。

下請等中小企業の取引条件改善のため、振興基準の改正、通達の見直しを行いました(経済産業省)

http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161214002/20161214002.html