三菱UFJリサーチ&コンサルティング・小林庸平主任研究員が語る

政府が2017年6月閣議決定した経済財政運営の基本方針となる「骨太の方針」では、幼児教育の段階的な無償化や給付型奨学金の拡充など、教育投資による新たな成長戦略が打ち出されました。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林庸平主任研究員に教育投資の拡充による経済効果についてのインタビュー記事を、公明新聞(2017/7/3付)より掲載します。

所得格差の是正促す、税収増で社会にリターン

教育投資には意味がないのではないかという主張もあるが、高卒者と比べて大卒者の賃金は徐々に上昇しており、教育投資の価値はむしろ高まっている。

その背景にあるのが産業構造の変化だ。日本を含む先進諸国では、比較的賃金の高い雇用と、賃金の低いパートや非正規雇用が増えるという「雇用の二極化」が進み、中間層の割合が低下してきている。創意工夫が求められる仕事や、機械・ロボット、AI(人工知能)などを活用できる人材の需要が高まっている。

人口減少や高齢化に伴い、日本では労働力がますます希少資源になっていく。教育投資によって産業構造の転換に対応してくことの必要性が増していることは言うまでもない。

「雇用の二極化」が進むと所得の格差が懸念されるが。今後も日本の産業が発展を続ければ、より高い価値を生み出す雇用が必要となり、中間層のニーズがさらに減っていくことが考えられる。さまざまな要因はあるが、グローバル化で多国間工程分業が進み、今まで国内でやってきた仕事がアジアなどに移ったり、製造業などでもオートメーション化によって人手がかからなくなっているからだ。

こうした歩みを止めてしまうことは、日本全体が貧しくなり、国民生活の水準を著しく下げることに直結してしまう。大事なことは、いかに中間層を賃金の高い雇用にまで引き上げていけるかで、国は教育・労働投資に力を注ぐことで所得格差の是正を促していくべき。

教育を単なる消費ではなく投資として捉えていく視点がとても大切だ。例えば、20歳前後まで教育投資を行ったとしても、その後の数十年をかけて社会にはリターンがもたらされる。教育投資によって所得が向上すれば、個人の消費活動が活発化するだけでなく、税収増も図られるようになる。

貧困の連鎖を断ち切る、放置すれば“43兆円”の社会的損失に

日本は18歳人口が減ってきているにもかかわらず、大学の定員は増加し、短大や専門学校などを含めた進学率は7割にも達する。一方で、親の経済基盤によって進学などを断念せざるを得ない子どもの貧困が深刻な問題となっている。教育の機会が十分に与えられないことで貧困の常態化を招き、それが次世代の子どもにも連鎖して影響を及ぼすことになる。これを断ち切るためにも、貧困対策として、子どもが早い段階から教育を受けられる環境を整えることが重要だ。

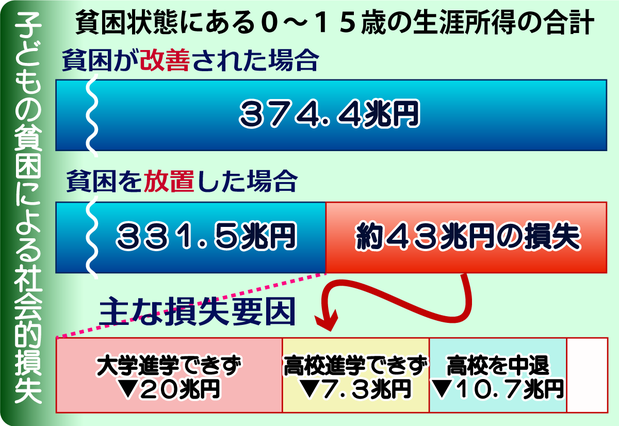

昨年、子どもの貧困がもたらす社会的損失を推計したが、子どもの貧困を放置すると将来的に所得が約43兆円減少する。これは、現在の0歳から15歳までの貧困にある子どもの教育格差を放置した場合と解消した場合で、その子どもたちの生涯所得の差を合計したものである。このうち、約半分の20兆円は大学に進学できなかったことによる所得減少額。高校進学ができないことによるものが7兆3000億円で、高校中退率の高さによるものが10兆7000億円にも達する。

貧困による影響が大きく反映されていると考えられるのは高校中退率。全体の世帯の中退率は単年度で1%台である一方、生活保護家庭の場合だと単年度で中退率が5%超と非常に大きな差がある。

今の日本では、高校を卒業できるかで、その後の所得水準や就業率も変わってくる。もちろん、大学などへの進学率を上げることも大事だが、それとともに高校を中退しないようにする支えと、中退したとしても別の道が用意され、再び戻れるようなシステムが必要だと考える。

財源捻出が大きな課題、費用対効果など踏まえ政策形成に優先順位を

教育投資で貧困が改善されれば、将来的には税収増など社会全体の利益につながる。だからこそ、限られた予算の中から教育投資の財源を捻出し、効果的な施策を実行していけるかが最大の課題となってくる。

もちろん、教育を受ける権利や最低限度の生活の保障といった憲法的な観点から教育施策を充実させていくことは大事だ。ただ、投資として捉える以上は、費用対効果やエビデンス(根拠)など経済的な視点も判断基準の一つに位置付け、政策形成に優先順位を付けていくべき。これまでの日本には、こうした視点が欠けていたように感じる。

貧困世帯やひとり親家庭、虐待を受けている子どもに対し、適切な幼児教育を受けられるようにする施策が大きな費用対効果を生み出すことは間違いない。特に幼児期から、学習意欲や社交性、やり抜く力といった学力以外の能力とされる「非認知能力」を高めることが重要だ。このことは、将来的な成長に決定的な影響を与えると海外の研究からも分かっている。

なるべく早い段階から貧困を防ぎ、教育格差をなくしていくことは、エビデンスに基づいた施策として確立しつつある。今後、国が進めていく教育投資の政策にも反映してもらいたい。

子どもの貧困率12年ぶりに改善、依然「7人に1人」と高水準

厚生労働省が6月27日に発表した国民生活基礎調査(2015年時点)で、12年ぶりに子どもの貧困率が改善されたことが分かった。

同調査は3年ごとに実施され、過去最悪だった前回の16.3%(2012年時点)から今回は13.9%まで大幅に低下。景気回復による雇用改善や賃金上昇のほか、「子どもの貧困対策推進法」(2013年成立)に基づく対策などの効果が表れ始めている。

しかし、依然として経済協力開発機構(OECD)加盟国など36カ国の平均値(13.3%)を上回っており、「7人に1人」が貧困に当たる高い水準となっている。さらに、ひとり親家庭の貧困率に関しては、改善したものの50.8%と、いまだ全体の半分以上。母子世帯の8割以上が「生活が苦しい」と回答している。

子どもの貧困は教育格差を生むと指摘されており、さらなる対策が急がれる。

小林庸平(こばやし・ようへい)

1981年、東京都生まれ。明治大学卒業後、一橋大学大学院経済学研究科修了。独立行政法人経済産業研究所コンサルティングフェロー。主著に「子供の貧困が日本を滅ぼす」(共著)など。