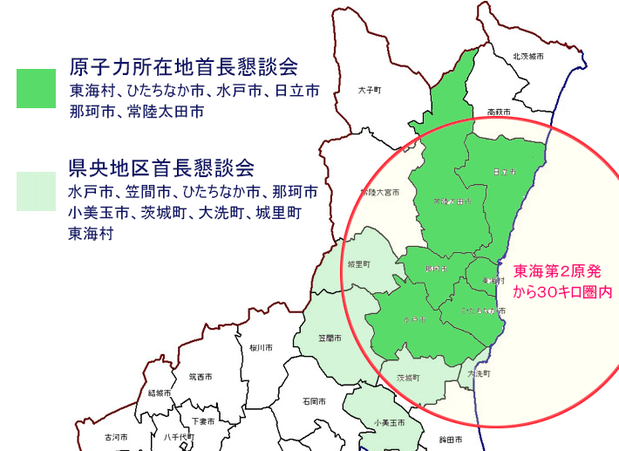

3月29日、茨城県東海村にある東海第二原子力発電所について、日本原子力発電と原発から30キロ圏内にある6つの自治体(日立市、常陸太田市、那珂市、ひたちなか市、水戸市、東海村)は、再稼働・20年運転延長の際に自治体側の「実質的な事前了解」が必要となる新たな協定を結びました。

原発を再稼働させる際の事前了解の対象が立地する自治体以外に広げられたのは全国でも初めてのケースです。

原発を再稼働させる際、電力各社はこれまで、自治体と結んでいる安全協定に基づき、原発が立地する自治体と県にだけ事前に了解を得る手続きをとってきました。東海第2原発の場合、東海村と茨城県が事前了解の対象でした。

しかし、いったん過酷事故が起こった際には、東海村以外にも大きな被害が起こることは必死の状況です。福島第一原発の事故を受けて、茨城県東海村の東海第二原発では、30キロ圏内にある水戸市や日立市など6つの自治体が事前了解の対象とするよう求め、日本原電との間で協議が進められてきました。

新たな協定では、その第6条に「実質的事前了解」という条文を設けました。「この協定においては、乙(日本原電)が新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転をしようとするときは甲(周辺6市村)による意見の提起及び回答の要求並びに乙による回答の義務、甲による現地確認の実施、協議会における協議並びに甲による追加の安全対策の要求と乙による適切な対応義務とを通じた事前協議により実質的に甲の事前了解を得る仕組みとする」としました。

そのうえで、協定とは別に「確認書」も締結しました。その中では、「新協定において新たに6市村が同等に確保した『協議会の開催要求の権限」は、発電所の稼働及び延長運転を行う前に、6市村それぞれが事前協議を求めることができる権限を6市村それぞれが確保したということであり、事業者にはそれらに必ず応じなければならないという重い義務を負わせたものであること」と明文化しました。

この新たな協定により、6市村のうち1自治体でも事前了解しなければ、日本原電は再稼働できなくなりました。非常に重い内容の協定の改正となりました。

参考:新たな原子力安全協定の全文

参考:新たな原子力安全協定の全文

https://y-ide.com/~y_ide/180329shin_kyotei.pdf

参考:確認書の全文

参考:確認書の全文

https://y-ide.com/~y_ide/180329kakunin.pdf

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に係る原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書

東海村及び日立市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市並びに水戸市(以下「甲」という。)と日本原子力発電株式会社(以下「乙」という。)は茨城県(以下「丙」という。)を立会人として、乙の東海第二発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に関し、原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書(平成 年 月 日改正)と相侯って、原子力発電所周辺の安全を確保しもって地域の住民の健康を保護するとともに地域の生活環境を保全することを目的として、次のとおり協定する。

(安全確保の最優先の責務)

第1条甲及び乙は、原子力発電所周辺の安全確保がすべてに優先するものであることを確認し、この協定を誠実に履行するものとする。

2 乙は、原子力発電所周辺の安全を確保する責務を有することを確認し、関係諸法令等の遵守はもとより、自己の原子力発電所の使用、運転、管理に万全の措置を講ずるものとする。

(事前説明及び意見交換)

第2条 乙は、東海第二発電所の新規制基準適合に伴い原子力発電所を稼働及び延長運転をしようとするときは、事前に甲に丁寧に説明するものとする。

2 甲は前項の乙の説明に関し意見を述べることができるものとし、この場合において乙は誠意をもって回答するなど甲の理解を得るよう最大限努めなければならないものとする。

(合意形成を図るための協議会の開催)

第3条 甲は、前項による意見交換を踏まえさらに原子力発電所周辺の安全を確保するため必要があると認めるときは、合意形成を図るための協議会の開催を乙に対しいつでも求めることができるものとする。

2 乙は、前項による求めがあったときにはそれに応じなければならないものとする。

3 第1項の協議会に関する事項は、別に定めるものとする。

(現地確認)

第4条 甲は原子力発電所周辺の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対しその職員に乙の発電所の現地確認をさせることを求めることができるものとする。この場合において、乙はその求めに対し誠意を持って対応するものとする。

(協議)

第5条 この協定に定める事項を変更しようとするとき若しくはこの協定の解釈運用に関し疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、丙の立会いのもとに、甲及び乙が協議して定めるものとする。

(実質的事前了解)

第6条 この協定においては、乙が新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転をしようとするときは甲による意見の提起及び回答の要求並びに乙による回答の義務、甲による現地確認の実施、協議会における協議並びに甲による追加の安全対策の要求と乙による適切な対応義務とを通じた事前協議により実質的に甲の事前了解を得る仕組みとする。合意形成を図るための協議会の設置規約

(協議会の目的)

第1条 甲及び乙は、乙の原子力発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転をしようとするに際し、原子力発電所周辺の安全を確保しもって地域の住民の健康を保護するとともに地域の生活環境を保全する観点から合意形成を図るため、協議会を設ける。

(協議会の構成)

第2条 協議会は甲及び乙の2者をもって構成し、丙を立会人とする。

2 協議会に座長を置く。座長は、甲の代表者をもって充てる。

3 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、乙の原子力発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に関し合意形成を図る観点から議論を行い意見の調整を図ることを任務とする。

(協議会の開催)

第4条 協議会は、乙の原子力発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に係る合意形成を図るため、 甲又は乙からの求めに応じ開催する。

2 甲は、乙の原子力発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に関し合意形成を図る観点から必要と認めるときは意見を述べることができるものとする。

3 乙は、前項の規定に基づき甲から出された意見に対しては、誠意をもって回答しなければならないものとする。

4 甲は、第2項及び第3項の規定に基づく議論の結果原子力発電所の周辺環境の安全確保のため特別に対策を講ずる必要があると認めるときは、乙に対し、適切な対策を求めることができるものとする。

5 乙は、前項の規定に基づき対策を求められたときは、誠意をもって検討し適切に対応しなければならないものとする。

(補則)

第5条 この規約に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議の上別途定めるものとする。この協定を証するため、本書8通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各1通を保有する。

甲:東海村長、日立市長、ひたちなか市長、那珂市長、常陸太田市長、水戸市長

乙:日本原子力発電株式会社

丙:茨城県知事確認書

「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の新規制基準適合に伴う稼働及び延長運転に係る原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」により6市村が新たに同等に確保した権限の内容は、以下のとおりであることを確認いたします。

平成30年2月29日

日本原子力発電株式会社1.(1)上記新協定により6市村が新たに同等に確保した権限は、以下のとおりであります。

①発電所の稼働及び延長運転に際し、事前説明を受けるとともに、事業者に対し、意見を述べ、回答を要求する権限

②事業者に対し、協議会の開催を要求する権限

③事業者に対し、安全対策等について意見を述べ、回答を要求する権限

④事業者に対し、追加対策を要求する権限

⑤事業者に対し、発電所の現地確認を要求する権限

(2)加えて新協定においては、いわゆる事前了解に関する条項に準じ、新協定による意見の提起や回答の要求、現地確認の実施、協議会での協議さらには追加の安全対策の要求等の条項を通じた事前協議を事業者に義務付けることにより新協定が実質的にいわゆる事前了解を担保した協定であることをより一層明確にするために、6市村が同等に確保した権限として、「実質的事前了解」に関する規定を第6条として、新協定の中で明文化いたしました。2.上記の新権限の解釈は、以下のとおりであります。

(イ)新協定において新たに6市村が同等に確保した「協議会の開催要求の権限」は、発電所の稼働及び延長運転を行う前に、6市村それぞれが事前協議を求めることができる権限を6市村それぞれが確保したということであり、事業者にはそれらに必ず応じなければならないという重い義務を負わせたものであること。

(ロ)またこの事前協議においては、6市村それぞれが納得するまでとことん協議を継続することを事業者に約束させたものであること。

(ハ)さらにその協議の結果として6市村それぞれが事業者に対して追加的に必要と考える対策を要求する権限を確保した一方、事業者にはそれらに対しきちんと対応しなければならないという重い義務を負わせたものであること。