5月29日、県政運営の基本方針「県総合計画」の改定を審議する県総合計画審議会の第2回会合が開催されました。事務局側から計画の将来構想や基本計画などの素案が提示され、委員から様々な意見が寄せられました。

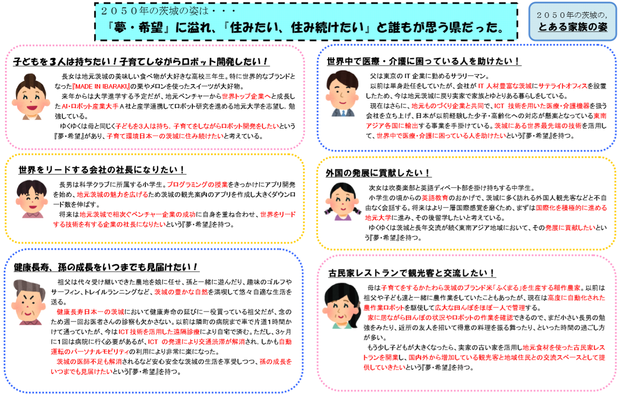

県議会の「新しい茨城づくり調査特別委員会」の指摘を受けて、将来構想は、茨城県を取り巻く環境の変化や本県の発展可能性などを踏まえて、概ね10年後を想定したこれからの茨城の姿を描くとともに、2050年頃を展望した新しい茨城づくりのグランドデザインを示したものとしました。

「新しい茨城」づくりに向けて留意すべき重要な視点として、1.未曾有の人口減少や超高齢社会の到来、2.社会経済のグローバル化の進展、3.Society5.0の実現への挑戦、4.インフラの老朽化と大規模災害への備え、5.働き方改革と人材投資を通じた生涯現役社会への挑戦、6.持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取組の加速化、7.大規模イベントの開催 (世界湖沼会議、G20、、茨城国体、東京オリンピック・パラリンピック)など7つを上げています。特に、Society5.0の実現への挑戦や持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取組の加速化の視点は、県議会公明党の3月議会での提案や申し入れが反映した内容です。

現実的な目標(将来構想)として向こう10年間の茨城の姿も示されました。10年後の姿では、ITなど成長産業分野の集積、もうかる農業の実現、医師不足の改善など目指すべき姿が示されています。約30年後の50年ごろの将来像としては、観光や県産品の茨城ブランド確立、交通インフラ整備によるアクセス向上などが掲げられています。

この将来構想の素案に他に、「計画推進の基本姿勢」、今後4年間に挑戦する施策などを盛り込む「基本計画」、「地域づくりの基本方向」に、「挑戦する県庁への変革」として今後4年間の行財政運営の指針を加え5部構成としました。

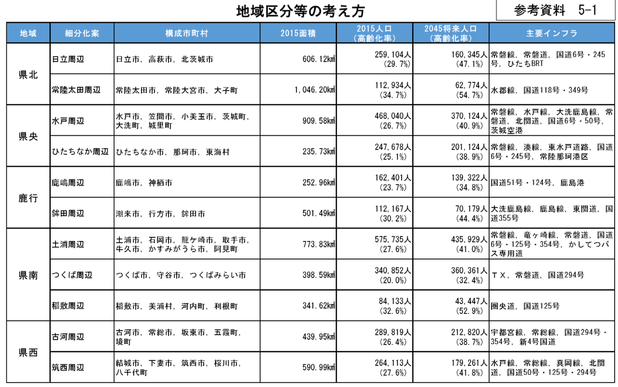

特に注目されたのが、地域づくりの基本方向として、県北、県央といった現状の5地域をさらに細分化し、インフラなど地域の実情を基準に11地域の区分(ゾーニング)を示したことです。詳細にみると、大洗町を水戸を中心とする圏域とするのか、ひたちなか市の圏域とするのかとか、鉾田周辺の圏域として、行方市、潮来市を位置付けられるのか、稲敷市周辺が圏域として成り立つのか、といった疑問も残ります。今後の議論悪心かが必要と感じます。

会合に参加した委員からは、次のような意見が出されました。

- 進学や就職のタイミングで若者が県外へ流出している。若者が戻ってきたくなるような、茨城県の魅力を感じられる計画にしてほしい。

- 自由な発想や新しい発想を汲み取れる、ボトムアップの視点も取り入れてほしい。県民が挑戦できる環境になっていく将来構想を描いてはどうか。

- 県が主体となるばかりではなく、県民がみんなで協働して幸せをつくっていくというニュアンスを入れてほしい。

- 自動運転の研究を行っている企業や研究機関が所在し、平坦な土地を有する茨城県で、自動運転の実証実験を率先してやってほしい。高齢化社会における移動手段の確保にも役立つ。

- グローバル化の進展の中で、県内で外国人が生活しやすい環境を整え、外国人に対しても、就労や生活の面で魅力をアピールしていくべき。

- グランドデザインにおいて、優秀な外国人を受け入れている姿を描いてはどうか。

- 茨城県は、農産物の出荷量は多いが、他県と比較して価格が低い。価格を上げていく取組が必要。

- 地域の日常生活支援に関して、コミュニティなど地域のネットワークの復活が必要。

- 「遊び」の観点も盛り込んではどうか。若者が魅力を感じるような地域にしていくためには、遊べる、交流できるような場づくりも重要。

- 県の魅力が伝わっていないと感じる。アピールには、イメージとストーリー、意外性が大事。わかりやすい強いキャッチフレーズがあるとよい。

- 食や自然環境、農業、科学技術など、茨城県がもつ大きな優位性を掛け合わせるような戦略を実施してはどうか。

- アンテナショップに県の観光案内のスペシャリストを常駐させてはどうか。

- 県民が郷土愛をもてるような取組が必要。茨城県のことをもっと知ることが大事。

- 総合計画審議会委員は女性が過半数。様々な会議で女性の数を増やし、県として女性が発言しやすい環境を作っていってはどうか。第5部の「挑戦する県庁への変革」にもつながっていくと思う。

- 地域づくりの方向性について、ゾーンの名称を、夢のある、親しみやすい、わかりやすい名称にしてはどうか。