能登半島地震の被災地では、地震による液状化で宅地などに被害が相次ぎました。宅地被害は石川、富山、新潟3県で1万5000件を超えると推計されています。

私は2月4日、石川県かほく市と内灘町の液状化被害の現場を現地調査しました。能登半島地震で震度5弱を観測した内灘町西荒屋地区では、道路が波打ち、住宅や電柱が沈み傾いたままの状態が続いています。地盤が横方向に大きくずれ動く「側方流動」が発生し、住宅が水平距離にして12メートル横滑りした地区も報告されています。

内灘町の住家被害は1600棟超。その大半が液状化によるものです。石川県は要因について、日本海に面する内灘砂丘の周縁部は地下水位が高く、地盤の表層部にゆるみが生じやすい状況だったからではないかと分析しています。

かほく市や羽咋市、七尾市などでも液状化被害が出ており、各自治体は、用地の境界がずれて元の境界が分からなくなっていたり、道路・宅地ともに高さが大きく変化し、どの高さを基準として復旧するのかといった問題に直面しています。大規模な地盤改良など広域的な対策が必要との指摘もあり、課題は山積みのままです。

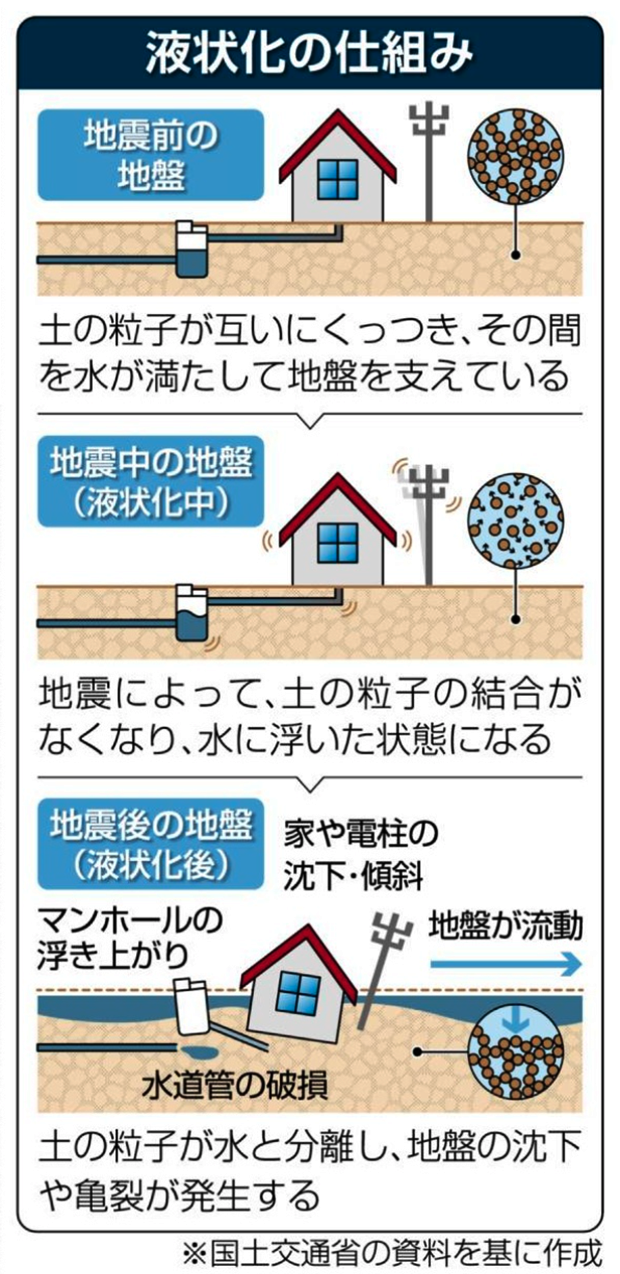

そもそも液状化現象は、地震の振動などで地盤に含まれる地下水の水圧が変化し、砂同士の結びつきが弱まることで、地盤が液体状になる現象。同じ成分や大きさの砂からなる土が、地下水で満たされると起こりやすいとされています。湖や海の埋め立て地などで発生するケースが多いのが特徴です。

この被災地域は内灘砂丘のすそで、河北潟につながる水路に近い砂地盤。地下水の水位も浅く、液状化が起きやすい場所です。その中で震度5レベルの揺れが起き、大きな被害が発生したとみられています。

一般的に液状化は、支え合っていた土の粒子が強い揺れによってばらばらになり、地盤が液体のような状態になる現象を指す。地表に水や砂が噴き出して地盤が変形し、建物が沈んだり、マンホールや水道管が浮き上がったりする。内灘町のケースは、傾斜地で地盤の流動が重なって被害が深刻化した、まれな例と考えられています。

液状化は復旧や地盤改良に時間がかかり、発災後の生活に与える影響が長期間に及ぶことが特徴です。2011年の東日本大震災では、震源から離れた関東地方で液状化が起き、上下水道などのライフラインが寸断されました。

16年の熊本地震では、熊本市南部を中心に液状化が発生。市によると、道路などの仮復旧は3カ月ほどで終えたものの、地盤改良工事は土地所有者の合意などに時間がかかり、発災から3年後の19年3月からやっと始まりました。本体工事は23年3月に終了し、残る工事の完了は25年度中を見込んでいます。

■政府が支援策/住宅修復に120万円補助

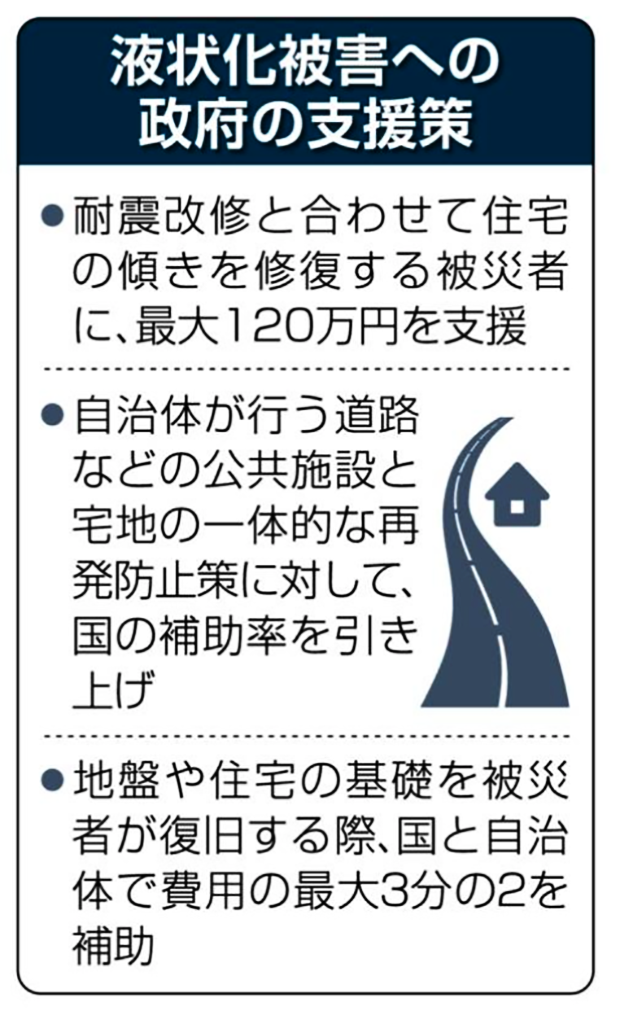

能登半島地震での液状化被害を受け、政府は3月22日の復旧・復興支援本部で支援策を拡充すると発表しました。施策は大きく三つに分かれ、建物の耐震化と宅地・インフラを含めた地域ごとの再発防止策を一体的に行うとしています。

まず被災者個人が受けられる支援として、国交省の「住宅・建築物安全ストック形成事業」がある。液状化被害を受けて倒壊の危険性がある住宅の所有者が住宅の傾きを修復する際、最大120万円を支援するものです。

耐震改修を合わせて行うことで工事費用の8割を限度に助成します。対象地域は限定しません。耐震改修を支援する既存の制度ですが、能登半島地震に対応して住宅の傾斜修復に使えることを明記しました。

■再発防止策、インフラと一体で

2つ目が、同じく国交省の「宅地液状化防止事業」です。これは自治体が行う再発防止策を補助します。

具体的には、石川、富山、新潟、福井各県の被災自治体が道路や下水道といった公共施設と宅地の一体的な対策を実施する場合、国の補助率を従来の4分の1から2分の1に引き上げます。自治体の負担分は大部分を地方交付税で措置。住宅などの所有者の費用負担の有無は自治体が判断することになります。

対策は地下水位を下げたり、地中に壁を配置したりして、地盤を改良する工法が想定されます。事業を実施するエリアは3000平方メートル以上で、家屋が10戸以上などの条件があります。

一方で、宅地液状化防止事業の効果を高める「効果促進事業」として、新たな支援の仕組みも創設します。自治体が再発防止事業を実施する前に、住宅の所有者が地盤や住宅基礎の復旧工事を行う場合、費用の最大3分の2を国と自治体で補助するものです。

自治体が液状化対策に着手するまでには時間がかかります。国交省は、宅地液状化防止事業の早期実施に向けて引き続き被害調査を継続するほか、側方流動といった被害への効率的な対策や工法を検討し、自治体を支援する考えです。また、自治体向けの説明会や個別相談などを通じて支援策の活用を促すこととしています。

■屋根や壁が被災…国の応急修理制度も

今回の液状化に対する支援策とは別に、従来の支援制度として国の「応急修理制度」があります。

屋根や壁、窓のほか、台所やトイレといった日常生活に不可欠な箇所の修理費用を支援するもので、被災者からの申し込みを受けて自治体が業者に修理を依頼し、実施します。納屋や車庫、空き家は修理の対象になりません。支援の上限額は住宅が半壊以上で1世帯当たり70万6000円、準半壊で同34万3000円です。

液状化の被災地では、傾いたままの自宅で生活を余儀なくされている被災者も少なくありません。応急修理制度は住宅が準半壊以上であることが条件でしが、住み続けるための一時的な応急措置として使うことができます。

■さらなる拡充が必要。復興基金の創設早く

液状化は地域によって原因も被害状況も多岐にわたります。復旧や再発防止策には数年かかるとみられ、今なお液状化が進行している地域もあります。今回の政府の支援策は全く不十分です。

被災自治体が自由に使える復興基金の早期創設が不可欠です。4月23日、岸田文雄首相は、「能登半島地震復旧・復興支援本部」の会合で、被災地の中長期的支援のため復興基金を創設する考えを示しました。被災自治体の議会日程を考慮し、6月をめどに設置できるよう関係閣僚に指示しました。

液状化した地域毎の復旧策を早急に具体化し、被災住民に説明することが重要です。

内灘町の液状化被害の現場を空撮