日本は世界でも有数の災害多発国です。地震、台風、豪雨といった災害が毎年のように発生し、避難所生活を余儀なくされる方々が少なくありません。そうしたなか、災害直後から被災地に温かい食事や清潔なトイレ、簡易住居を提供する「災害対応車両」の重要性が高まっています。

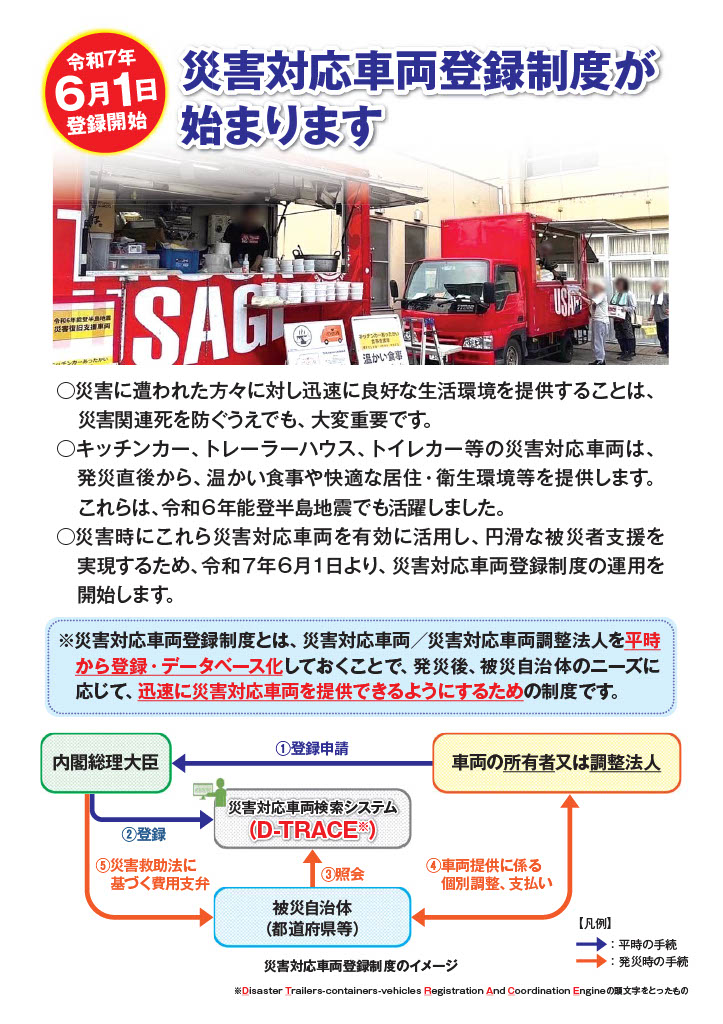

こうした車両の迅速な活用を支える仕組みとして、政府は明日(6月1日)から「災害対応車両登録制度」を新たにスタートさせます。この制度は、キッチンカーやトイレカー、シャワートレーラー、トレーラーハウスなど、災害時に生活支援ができる車両や、それらを配備・運用する法人を平時から登録・データベース化しておくものです。いざ災害が起きた際には、各自治体がその情報を検索し、迅速に必要な車両を要請できるようになります。

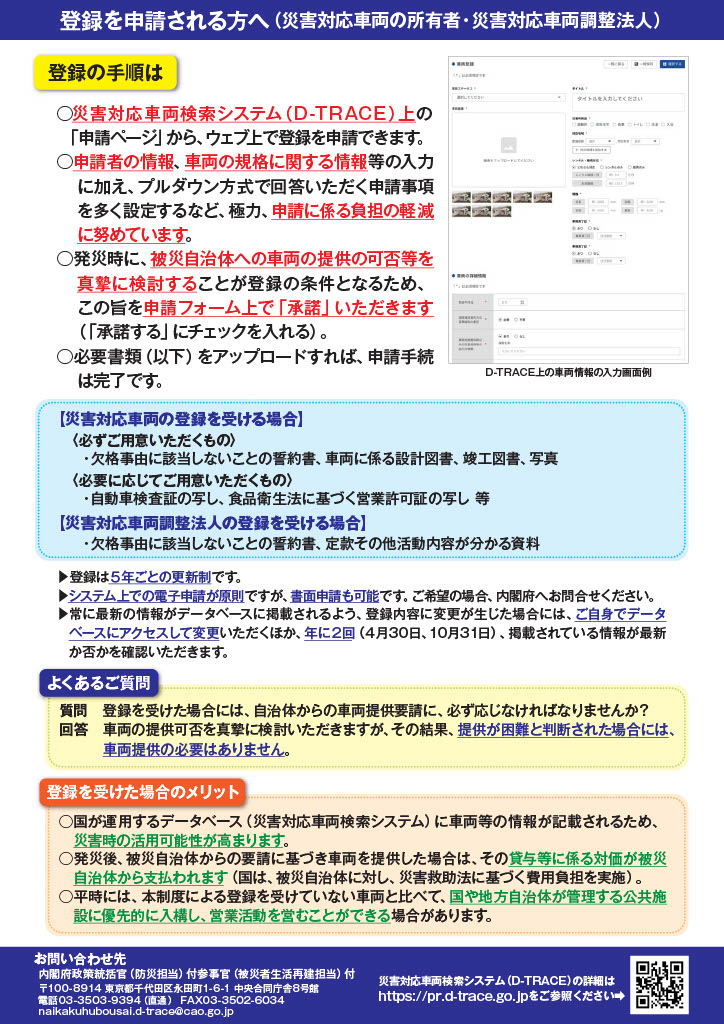

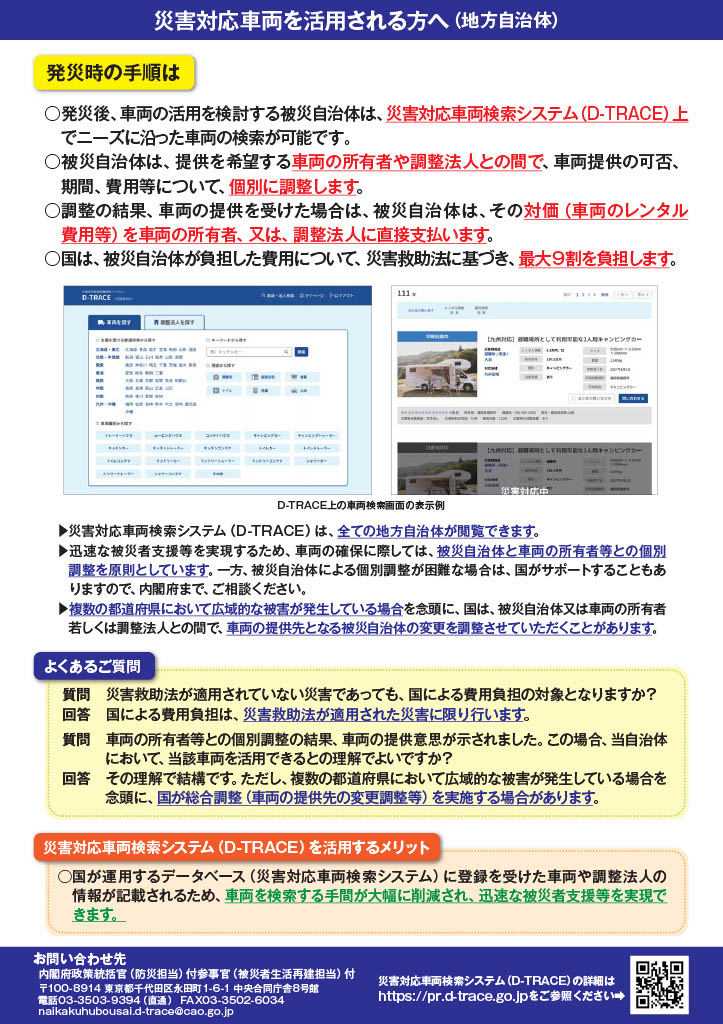

この制度の特徴は、内閣府が運用する「D-TRACE(ディートレース)」と呼ばれる災害対応車両検索システムを活用する点にあります。登録された車両や法人の情報は全国の自治体が閲覧でき、ニーズに応じたマッチングを行うことが可能です。また、制度を通じて被災地に派遣された車両の運用費については、原則として国が災害救助法に基づき最大9割まで費用を負担します。

特筆すべきは、令和6年の能登半島地震において、すでにこうした災害対応車両が現場で活躍し、避難者の生活環境の改善に大きく貢献したという実績があることです。この実践経験が、制度化の大きな後押しとなりました。

とはいえ、制度にはいくつかの課題も存在します。例えば、登録された車両の維持管理や運搬体制、人員の確保といった平時からの準備、また被災自治体と車両所有者との連携体制の強化が求められています。制度の活用を最大限にするためには、国と自治体、そして民間が一体となって取り組む姿勢が不可欠です。

今後、私たちの暮らしの安心を支えるインフラの一つとして、この制度が社会に定着し、より多くの命と生活を守る力となることが期待されます。