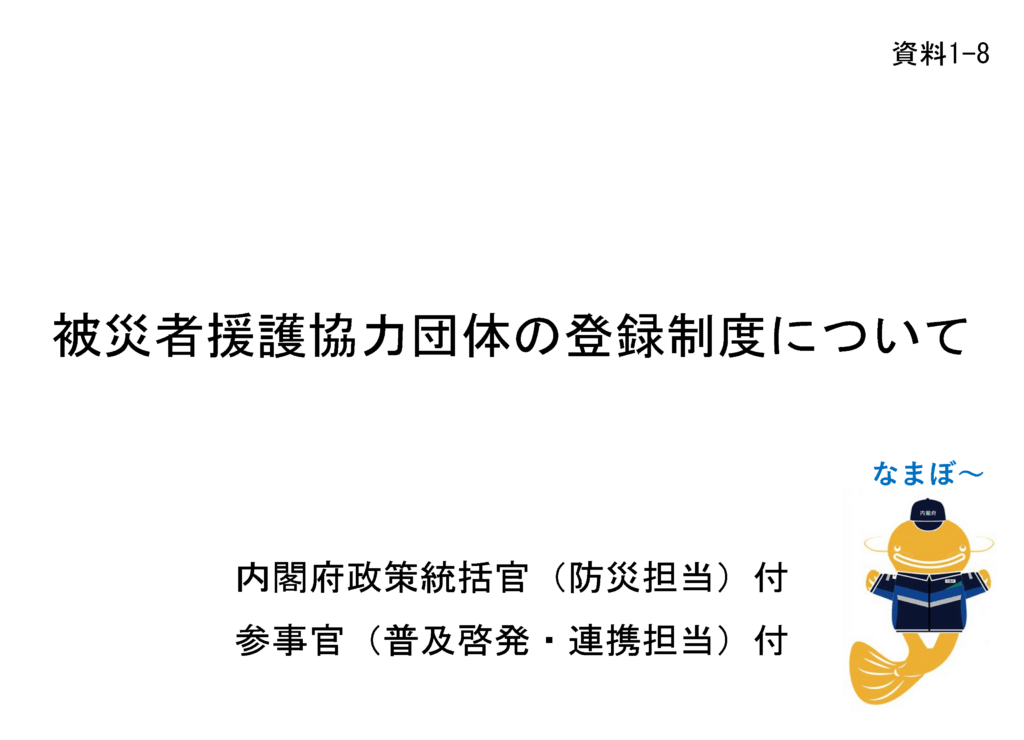

日本では、地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発しており、被災地では多様かつ複雑な支援ニーズが生じます。令和6年の能登半島地震では、行政の手が回らない領域をNPOやボランティア団体が補完し、避難所の運営や炊き出し、被災住宅の片付け、被災者相談支援など、被災者を支える重要な役割を担いました。この経験は、今後の災害対応における官民連携の強化の必要性を浮き彫りにし、政府は災害対策基本法の改正に踏み切りました。

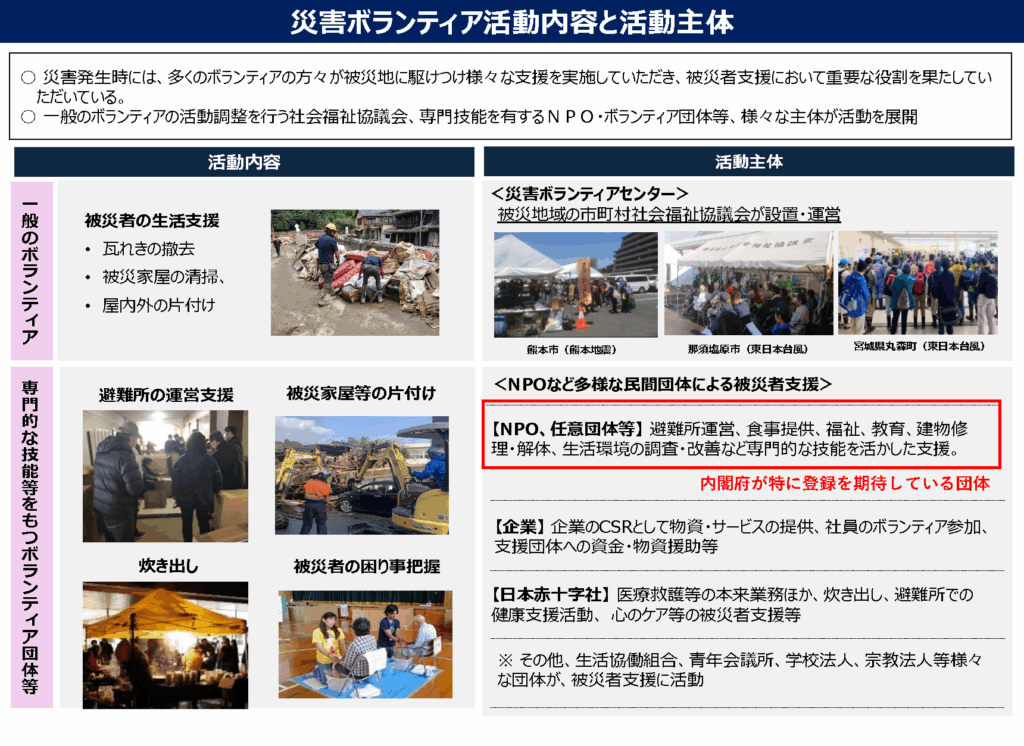

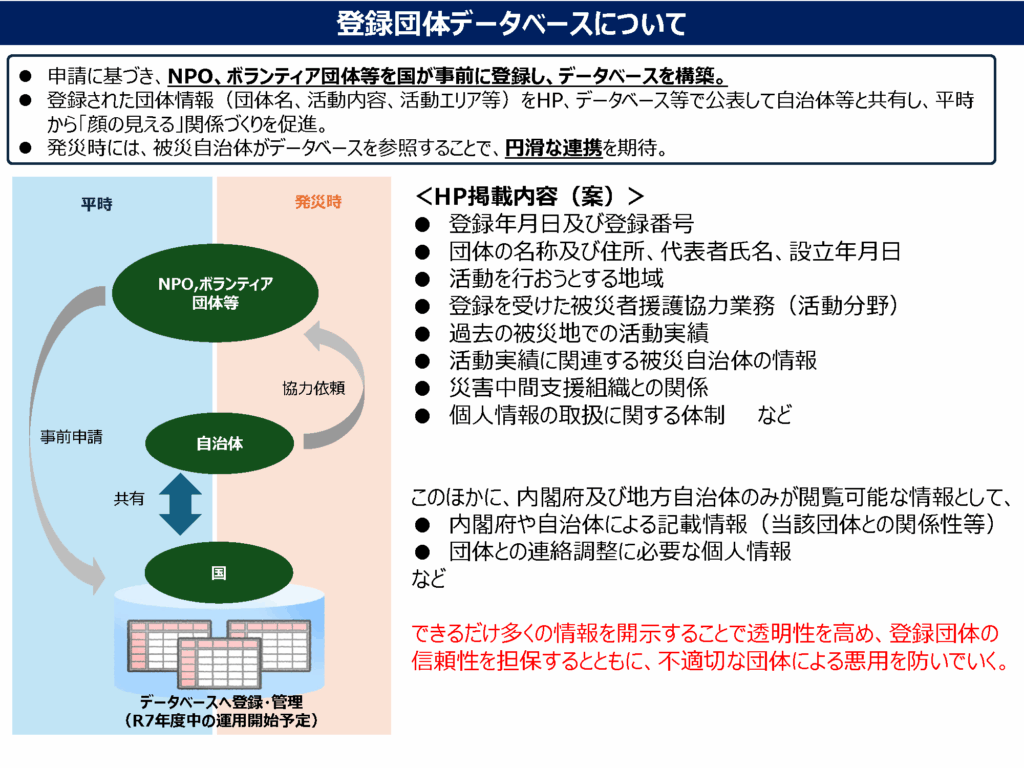

令和7年の通常国会で成立が見込まれる災害対策基本法改正案では、新たに「被災者援護協力団体」登録制度の創設が盛り込まれました。これは、災害発生時に支援活動を行う民間団体を事前に登録し、行政と連携して円滑な被災者支援を行えるようにする制度です。これにより、被災者支援に関わる民間団体が制度上の「公的パートナー」として位置づけられ、平時からの連携と災害時の即応体制が整備されることが期待されています。

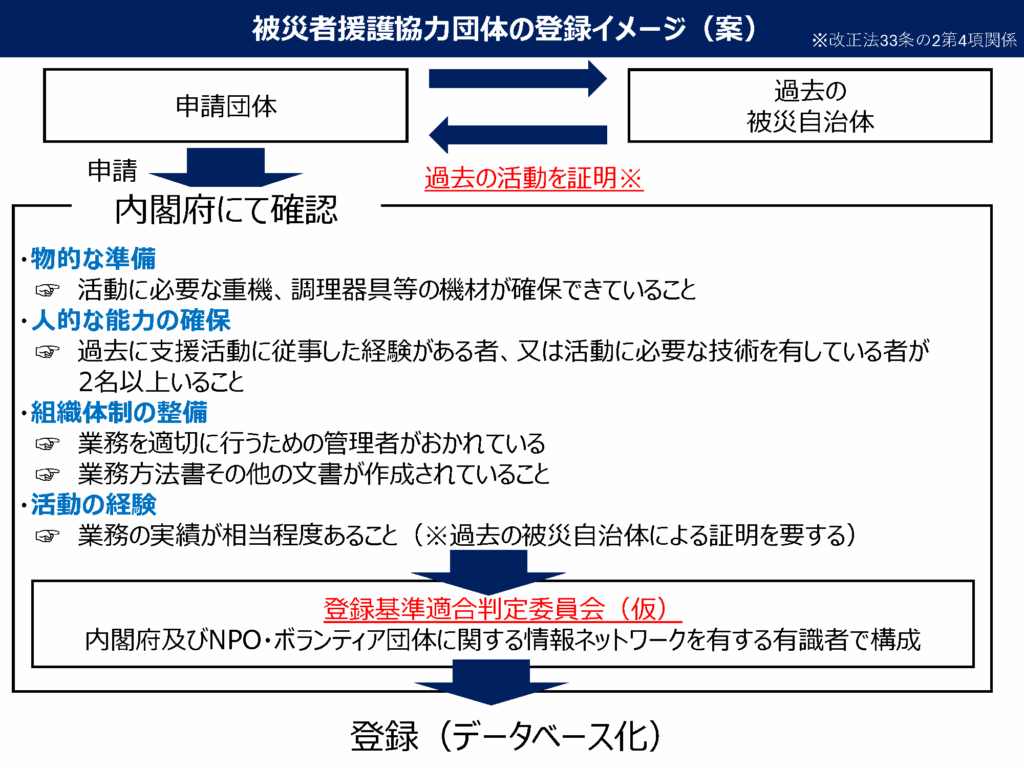

この制度では、NPO法人、ボランティア団体、社会福祉協議会、災害支援を行う企業などが対象となり、法人格がなくても一定の組織体制と活動実績があれば登録が可能です。登録にあたっては、管理者の設置、業務マニュアルの整備、過去の活動実績などが要件となります。登録されると、市町村が作成する被災者台帳等の情報提供を受けられるようになり、都道府県や国から正式な支援要請を受けて活動することが可能になります。また、災害救助法が適用された場合には、活動にかかる実費を行政が支弁する仕組みも整備され、継続的な活動が可能となります。

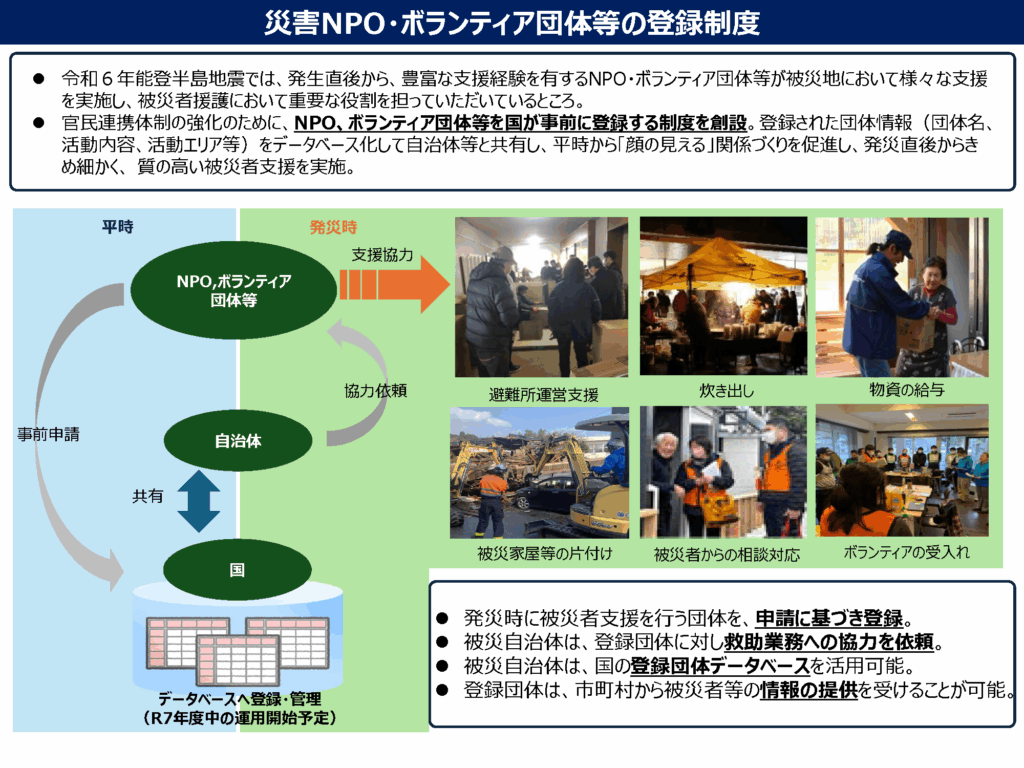

被災地では、避難所の運営、炊き出し、物資配布、被災者の相談対応、心のケア、高齢者への見守りなど、多層的で専門的な支援が求められます。本制度は、こうしたニーズに応えるため、一定の専門性と体制を持った団体を公的に認定し、「支援の質と効率の向上」を図ると同時に、国民のボランティア参加を促し、受援力の向上を目指します。

一方で、登録制度の要件が厳格すぎると、小規模で柔軟な草の根団体が制度の対象外となり、災害対応の多様性が損なわれる懸念も指摘されています。そのため、登録団体だけでなく、非登録団体との連携や情報共有の仕組みを併せて構築し、制度の実効性と受容性のバランスを取ることが重要です。

制度の実施に向けては、国や自治体によるガイドライン整備、官民の共同訓練、情報共有プラットフォームの整備などが進められており、令和7年夏の出水期前の施行が見込まれています。災害に強い社会を築くためには、行政と民間団体が協力し、平時から関係性を深めておくことが不可欠です。

「被災者援護協力団体」登録制度は、災害対応の枠組みを「自助・共助・公助」から「協働・連携」へと進化させる、大きな一歩となる制度です。今後の制度運用では、形式的な基準を満たすことだけにとらわれず、実際の現場で機能する柔軟な仕組みと、多様な支援主体の共存を可能にする制度設計が求められます。官民が対話を重ね、共に学び合いながら、より実効性の高い災害支援体制を築いていくことが期待されています。