7月26日開かれたいばらき防災大学で、地震のエネルギーの大きさをしめす「モーメントマグニチュード(Mw)」が話題となりました。

地震の大きさを表す指標として「マグニチュード」という言葉がありますが、近年では「モーメントマグニチュード(Mw)」という別の指標がよく使われるようになっています。両者は似た言葉ですが、その意味や計算方法には違いがあります。

従来の「マグニチュード」は、地震計で記録された地震波の振幅をもとに算出される数値です。日本で長らく使われてきたのは「気象庁マグニチュード(Mj)」で、特に震源近くで発生した地震に対して有効な指標でした。しかし、この方法では非常に大きな地震、特にマグニチュード8を超えるような巨大地震では、規模を正確に表しきれないという欠点がありました。つまり、地震が大きくなるほど数値が実際のエネルギーに比例しなくなってしまうのです。

そこで国際的に広く使われるようになったのが「モーメントマグニチュード(Mw)」です。これは、地震を起こした断層がどれだけずれたか(断層の面積やずれの量、岩盤の硬さ)といった物理的な量、すなわち「地震モーメント」をもとに計算されます。このため、どれほど大きな地震でも、その規模を正確に評価できるのが特徴です。

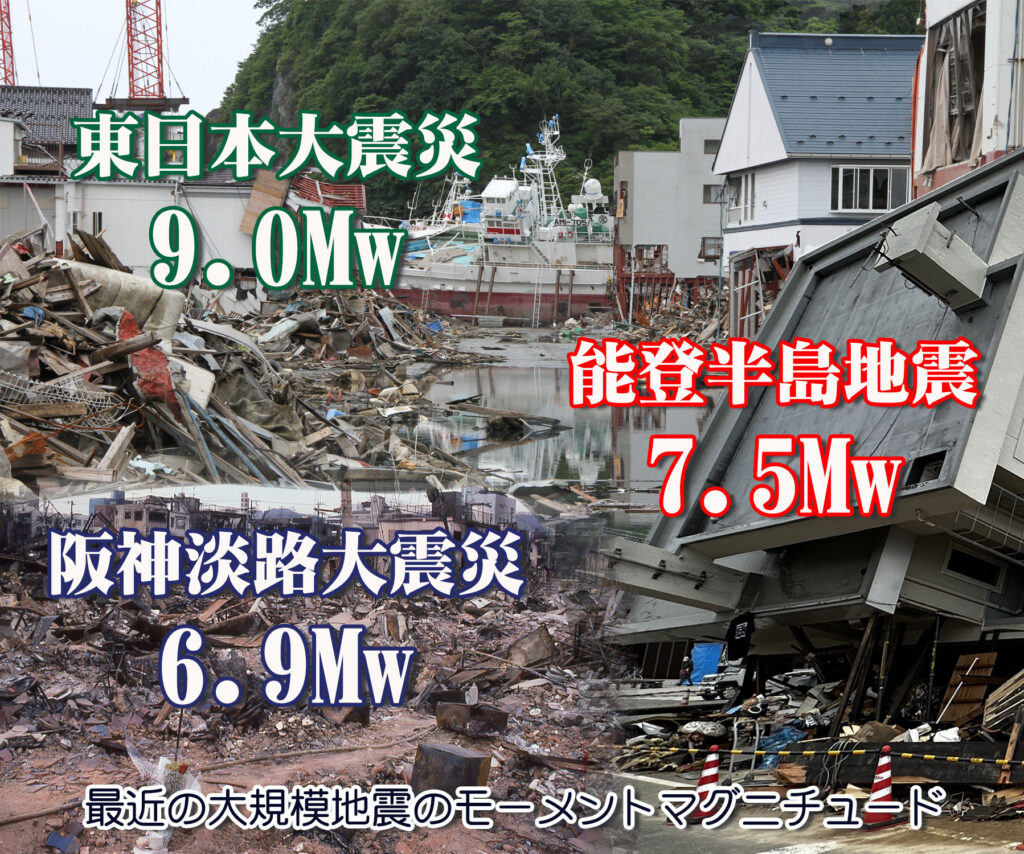

例えば、1995年の阪神淡路大震災はMw6.9、2011年の東日本大震災はMw9.0、2024年の能登半島地震はMw7.5と評価されています。数値だけを見るとわずかな差のように思えるかもしれませんが、Mwが1大きくなるごとに放出されるエネルギーは約32倍に増えます。Mwが2大きくなると放出エネルギーは約32×32で1024倍に増えます。つまり、東日本大震災は阪神淡路大震災に比べて数百倍ものエネルギーを放出したことになります。

モーメントマグニチュードが1大きくなると、地震波の振幅(揺れの大きさ)も約10倍になります。ただし、私たちが感じる揺れの強さ(震度)は、震源の深さや地盤、建物の構造などによっても変わります。そのため、Mwの数字だけで被害の大きさを判断することはできません。

近年のニュースや国際的な地震報告では、こうした理由からモーメントマグニチュードが主に使われています。地震の特性を正しく理解するためにも、この違いを知っておくことは防災の観点からも非常に大切です。