10月3日、公明党は東京都内の党本部で、全国代表協議会を開催し、衆院選の総括を行うと共に、来夏の参院選への取り組みについて意見交換を行いました。

10月3日、公明党は東京都内の党本部で、全国代表協議会を開催し、衆院選の総括を行うと共に、来夏の参院選への取り組みについて意見交換を行いました。

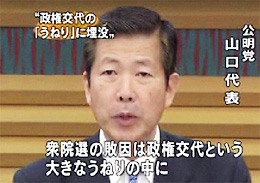

冒頭挨拶に立った山口那津男代表は、衆院選の総括にふれて「今回の衆院選の敗因は、公明党の実績と政策、清潔な政治姿勢を訴え、選挙戦に臨んだが、『政権交代』というおおきな『うねり』のなかで、党が埋没してしまったことにある。政権交代を期待する民意に対して、与党の一翼を担う公明党としてその民意を敏感にとらえ、的確に対応できなかったということである。その責任は重く、選挙結果を真摯に受け止めて、今後、連立10年の総括も含めて党の政策形成や組織、運動、または広報宣伝のあり方などについて抜本的に総括し、再建を期していきたい」と語りました。

その上で、「連立10年の総括について」は、「公明党が『政治の安定と改革』を目指して、政権に参加したことにより、政局は安定し、当時、未曾有の金融危機を乗り越えることができたという大きな成果があった。また、清潔な政治の推進やこれまであまり光の当たってこなかった福祉や子育て支援、環境、人権などの分野でも大きな前進があった」と、連立の成果を強調しました。さらに、連立のマイナス面にも言及し、小泉改革の中の持続可能な社会保障のための制度改革や地域格差や所得格差の拡大という現実に対しても、「国民が期待した『福祉の公明党』『弱者の味方公明党』という役割を十分に果たせなかったのではないか。公明党らしく現場の声を十分に聴き、それを前面に出して与党の中でもっと具体的で明確な役割を果たすべきではなかったか。などについて今後、新に立ち上げたプロジェクトチームで、詳細に検証していきたい」と語りました。

こうした総括をふまえ、山口代表は、「公明党は野党に転ずことになったが、公明党には『大衆とともに』との立党精神に立脚した『3000人を超える議員のネットワーク』がある。また、与党としての10年の経験がある。今後、その持ち味を十分に活かし、今一度、原点に戻って『国民の生活現場』から政策を積み上げ、真に国民のニーズに応えられる、しかも実現可能で整合性のある政策を積極的に発信し、その役割を果たしていきたい」と、力強く訴えました。

こうした総括をふまえ、山口代表は、「公明党は野党に転ずことになったが、公明党には『大衆とともに』との立党精神に立脚した『3000人を超える議員のネットワーク』がある。また、与党としての10年の経験がある。今後、その持ち味を十分に活かし、今一度、原点に戻って『国民の生活現場』から政策を積み上げ、真に国民のニーズに応えられる、しかも実現可能で整合性のある政策を積極的に発信し、その役割を果たしていきたい」と、力強く訴えました。

臨時国会の早期招集を

さらに山口代表は、「新政権になって、国の政策がどうなっていくのか見えない」との不安の声が上がっているとして、「総選挙後1カ月以上が経過しているにもかかわらず、新首相の所信表明が行われていないのは異常だ」との認識を示し、「臨時国会をできるだけ早く召集し、鳩山首相の所信表明演説を行って国会論戦を開始すべきだ」と要求しました。

山口代表に続いて、井上義久幹事長が党再建に向けての具体的な運動論について語りました。その中では、明年の参院選、明後年の統一選挙をめざし、全議員による日常活動の強化が強調されました。「全議員が地域から“党を再建する”との気概で全力あげて戦おう」と呼びかけました。具体的な運動のポイントとしては、1.連続的な総点検運動の展開、2.大訪問対話運動で支持者の拡大、3.大街頭演説運動の展開、の3点を強調しました。

「公明党らしく現場の声を十分に聴き、それを前面に出して与党の中でもっと具体的で明確な役割を果たすべきではなかったか」という反省、同感です。このような意見は多くの人がかなり前から感じていたことと思いますが、なぜこのような議論が「大敗」するまで行われないのか? これは、公明党の特質、きつく言えば「弱点」に起因しているのでは? 裏返して言えば、「比類無き団結力」でもあるんでしょうけど、外部者にとっての「わかりにくさ」につながっています。

反省点に加えてほしい項目は、国際平和・安保問題におけるプレゼンスです。推進当事者のブッシュ米大統領やブレア英首相がその責任を追求されて表舞台から去ってしまったイラク戦争。その開戦に際して与党の重要な位置にあった公明党が、自民党(小泉首相)の米国積極支援方針に積極的に異を唱えなかったことを疑問に思った党支援者・観察者は多いと思います。今後の政界での独自の立場を検討する際に、国際平和・安保問題に対してどう臨むのか? 重要なテーマだと思います。

ちょっとした批判になりますが、与党時代は、「実績力」とか「一千万票」という概念が手枷足枷になった面もあるのでは? 大臣ポストを得たこと(即ち、閣内協力)の長所・短所や、今後特定の政策に限定して他党と協力するなどの方向性についても議論していただきたい。

ともあれ、今回の敗北は、二大政党(永続的とも思えませんが)以外の政党がいかにして存在意義を示すのか、という難題に取り組む絶好のチャンスと思います。

今後結成されるプロジェクトチームの検証・検討結果は、途中段階でどんどん公表し、関係者や外部の方のコメントを受けてフィードバックをかけながら、時間をかけて多くの人の思いや意見が取り込まれたものにしていただきたいと思います。