1999年(平成11年)9月30日、東海村の原子力燃料加工会社「ジェー・シー・オー」(以下、JCOと略称)で作業員が2人が死亡し、多くの周辺住民が被ばくした国内初の臨界事故が発生しました。

1999年(平成11年)9月30日、東海村の原子力燃料加工会社「ジェー・シー・オー」(以下、JCOと略称)で作業員が2人が死亡し、多くの周辺住民が被ばくした国内初の臨界事故が発生しました。

東日本大震災により、東京電力福島第1発電所の深刻な事故が発生した本年。JCO事故の教訓が日本の原子力政策に活かされていなかったことを断腸の思いで振り返っています。また、公明党の地方議員として、政府与党の一端を担った者としても「原子力の安全神話」を超えられなかったことを率直に反省しています。

今年の9月30日。東海村役場では、臨時の職員朝礼が開かれ、職員が犠牲者に黙とうをささげました。黙とうの後、東海村の村上達也村長があいさつ。「臨界事故から12年がたち、あのような経験は2度とないだろうと思っていたが、またもや福島第一原発事故に見舞われた。臨界事故の後も政府と原子力界の体質は全く変わらず、政府や東京電力の対応はまったくなっていないかった」「原発を抱える東海村の将来を思うとあいまいな妥協は許されない。原子力に向き合う以上は金のために魂を売ってはならない」と述べました。(村上村長の挨拶内容はNHKニュースより転載させていただきました)

1999年9月30日午前10:35、JCOで臨界事故が発生。地元の根本鉄四郎東海村議(当時)より公明党県本部に事故発生の一報が入ったのは12:05でした。根本村議はいち早く12:30に東海村役場に到着。県が初の記者会見を行うのと同じタイミングでした。

井手よしひろ県議は、午後1:30過ぎに東海村役場に到着し、混乱の中事故の全容の把握に努めました。この時点では、臨界事故という全体像がつかめず、車で現場を確認に行った井手県議は、警察の道路封鎖も間に合わなかったために、JCOの裏側の道にまで侵入できたほどでした。

当日の午後6時過ぎには、東海村長宛の要望書を提出。7時頃からは住民が避難した公民館などを視察しました。

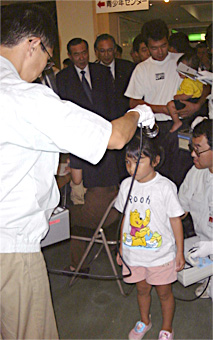

一夜明けた東海村は、10キロ県内住民の屋内待避要請が出されたため、銀行や商店も扉を閉ざし、警察や消防が白い防護服を着て道路を封鎖する異様な姿が見られました。

公明党事故対策本部(太田昭宏幹事長代行や国会議員8名:当時)の一行は、1日午後4時頃、東海村役場に到着。どの政党よりも早い現地入りでした。JCO幹部、科技庁幹部、専門家からのヒアリング、村上村長との意見交換などを精力的にこなしました。

公明党事故対策本部(太田昭宏幹事長代行や国会議員8名:当時)の一行は、1日午後4時頃、東海村役場に到着。どの政党よりも早い現地入りでした。JCO幹部、科技庁幹部、専門家からのヒアリング、村上村長との意見交換などを精力的にこなしました。

午後4:30に屋内待避要請が解除され、臨界事故の終息宣言が出されました。

公明党は、その後の事故対策で、18万戸に及ぶ防災無線の戸別受信機の設置、原子力オフサイトセンターの整備、風評被害対策、JCOへの損害賠償、原子力安全等推進基金の創設(いわゆるウラン交付金などを原資として100億円規模)などの実績を積み上げました。

参考:1999年当時のJCO臨界事故に関する井手よしひろ県議のホームページ

参考:1999年当時のJCO臨界事故に関する井手よしひろ県議のホームページ