3月は茨城県の自殺防止月間となっています。3月1日、「つながる“わ”・ささえる“わ”茨城いのちの絆」街頭キャンペーンが、水戸駅南口ペデストリアンデッキで実施されました。

3月は茨城県の自殺防止月間となっています。3月1日、「つながる“わ”・ささえる“わ”茨城いのちの絆」街頭キャンペーンが、水戸駅南口ペデストリアンデッキで実施されました。

県では、地域自殺対策緊急強化基金を活用し、相談支援体制の強化、人材養成、普及啓発等を柱とした自殺対策を推進しています。

昨年の自殺者数は全国で3万584人。金融危機の1998年以来、14年連続で3万人を超えました。茨城県でも毎年700人前後の貴重な生命が絶たれています。

自殺者の中には東日本大震災との関連が確認された55人も含まれています。震災から一年が経過しますが、自殺の引き金ともなる心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症を「これから」とみる専門家もいます。被災者の心のケアに万全を期さなくてはなりません。

自殺の実態で憂慮すべきは、若年層の自殺者数です。20~24歳の全死因の49.8%、25~29歳の47.4%を自殺が占め、交通事故に代表される不慮の事故を大きく上回っています。

自殺は、うつ病などの精神疾患に加え、借金や貧困などの経済的理由が複雑に絡み合うことによって引き起こされといわれています。経済的な理由であれば、適切な支援制度を活用することで自殺を防止することができます。それだけに、支援制度につなげる周囲のサポートが重要です。

悩みを抱え、自殺を考える人は孤立しがちなのも現実です。

東京都が1月末に発表したアンケート結果によれば、最近1年以内に自殺を考えたことがある人のうち、「だれにも相談したことがない」と回答した人が73.1%にも達しています。

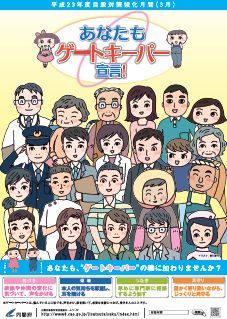

政府は自殺予防の一環として、悩む人の声に耳を傾け、必要な支援につなげる「ゲートキーパー(門番)」の育成を進めています。ゲートキーパーは決して特別な存在ではなく、相手を支える気持ちが重要です。一人一人がゲートキーパーとの自覚を持ち、身近な人を大切にしていきたいと思います。

今年は、政府の自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」の見直しが行われます。これまでの対策の検証に加え、悩む人を積極的に支えるための態勢を強化すべきです。

過去の自殺に関するデータからは、地域によって自殺者に占める失業者の割合が高いなどの地域特性が判明しています。各自治体は、こうした地域の特性を踏まえた対策の強化が強く望まれています。