6月10日、公明党茨城県議会議員会の主催で「成年後見人制度の現状と課題」についての勉強会を開催しました。東京大学市民後見研究実証プロジェクト・マネジャーの宮内康二特任准教授を迎えての勉強会です。

6月10日、公明党茨城県議会議員会の主催で「成年後見人制度の現状と課題」についての勉強会を開催しました。東京大学市民後見研究実証プロジェクト・マネジャーの宮内康二特任准教授を迎えての勉強会です。

成年後見制度は、2000年に、介護保険制度とともにスタートしました。しかし、これまで、成年後見制度の利用実績は極めて低い状況です。背景には、成年後見制の認知度の低さ、家庭裁判所が関与するために敷居の高さ、費用や手続きの煩雑さ不透明さ、後見人の成り手不足などがあげられます。

反面、認知症高齢者の6割が経済被害に遭い、8割が様々なサービスを受ける機会損失を被っており、それらの金額は10兆円になると試算する調査もあります。被後見人の意思がわからないので、サービスを適切に提供できずに困っている事例も枚挙に暇がありません。

反面、認知症高齢者の6割が経済被害に遭い、8割が様々なサービスを受ける機会損失を被っており、それらの金額は10兆円になると試算する調査もあります。被後見人の意思がわからないので、サービスを適切に提供できずに困っている事例も枚挙に暇がありません。

高齢化社会、孤立社会の中にあって、成年後見制度を普及・定着させることは、判断能力の低下した高齢者を狙う悪質商法の抑止のみならず、このような高齢者の比率が高まる高齢社会における医療・介護・住宅・金融・その他の適切な提供の確保にも大変重要なことです。

茨城県内の市町村では、この成年後見制の利用支援制度などが充実していない自治体が多く、その推進が大きな課題となっています。今日の勉強会では、各自治体に、成年後見制度の利用拡大を積極的に働きかけていくことを確認しました。

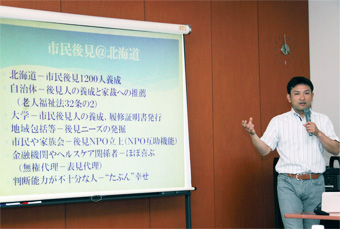

また、地域住民・市民の立場から成年後見の制度実質的に進める「市民後見」の充実を図るべきだと認識を新たにしました。

参考:東京大学政策ビジョン研究センター市民後見研究実証プロジェクトのHP

参考:東京大学政策ビジョン研究センター市民後見研究実証プロジェクトのHP

成年後見制度は、本人(認知症の高齢者など)が遺産分割の協議などをする際に、判断能力がないことで不利益を被ることがないよう、家族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などが成年後見人として本人の財産や権利を守るものです。地域の見守り機能を今日するためにも市民の手による「市民後見」の普及も期待されています。

この制度は、本人や配偶者などが家庭裁判所(家裁)に申し立てをし、家裁の審理を経て後見人が選ばれるという仕組みです。

このように、成年後見制度は社会的な弱者を守る重要な制度ですが、後見人を依頼する件数が2010年は年間3万人と制度導入時に比べて4倍以上に増えたことに伴って、さまざまな問題点も浮上しています。

一つ目は後見人の人材不足です。少子化などの影響で親族による後見人は減少していますが、その一方で、弁護士など専門家の数も限られています。

日本には認知症など支援対象者が約500万人いるとの推計があります。今後、さらに加速する高齢化を考えると、成年後見制度の必要性が高まることは間違いなく、人材育成を進める必要があります。

二つ目は、成年後見人が財産を横領する事件が多発していることです。

後見人は、本人の財産を適切に維持し管理する義務を負っています。それを不適切に管理した場合、民事責任や刑事責任『業務上横領罪』に問われるのは言うまでもありません。不正防止対策を急ぐべきです。

成年後見制充実に人材の育成を

認知症や一人暮らしの高齢者の増加に伴い、成年後見人の育成が焦点になっています。

最高裁判所の直近の調査では、新たに成年後見人を家裁に申し立てする件数は年間3万人(2010年)を超えました。前年比で約9.8%の増加です。

現在、本人や家族が後見人を依頼する動機として、財産管理処分や遺産分割協議、身上監護(監督し保護すること)などを挙げる人が多くいます。今後、後見人は高齢者の介護サービスの利用契約などを中心に業務を行うことが多くなると想定されています。

こうした成年後見制度を利用する人のニーズに対応するためには、弁護士など専門職や親族による後見人だけでなく、『市民後見人』(専門職後見人以外の市民を含めた後見人)の育成が鍵を握ると言われています。

市民後見人は、後見人養成研修を受けた市民が市区町村に登録され、市区町村は後見の業務を適正に行うことができる候補者を家裁へ推薦し、家裁が後見人を選任するというものです。

高齢者の福祉を推進する老人福祉法が2011年に改正されたことで、市区町村は後見人の育成とともに、それを活用するために必要な措置を取ることが努力義務になりました。

また、国は市民後見推進事業として、市区町村が市民後見人を確保できる体制を整備・強化する事業をバックアップしていくことになっています。

研修などを通し、法律の知識を十分に身に付けた倫理観の高い市民後見人の育成が急がれます。

望まれる不正防止策:支援信託、法人後見に期待

成年後見人はスタート当初は約9割が配偶者や親、子など親族から選任されました。現在は、全体の6割弱が親族で、弁護士や司法書士、市民後見など親族以外は4割強になっています。

高齢者などを狙った悪徳商法が横行しているが、成年後見制度を使えば、こうした被害を未然に防ぐことも可能になります。

ところが、財産を守る立場の後見人によって、本人の財産が使い込まれる被害が増えているのも事実です。

最高裁の調査によると、昨年9月までの16カ月間に親族が財産を着服した被害の報告が306件あり、被害総額はおよそ35億4000万円に上っています。

こうした不正防止策として、2月から「後見制度支援信託」がスタートしました。また、福祉や法律の専門家などがチームを組んで支援する「法人後見」も有効と指摘されています。チームを組むことで、金銭の出し入れが透明化することなどが期待されるからです。

後見制度支援信託は、家裁の指示に基づき、本人の現金や預貯金の大半を信託銀行に預け、本人の生活費や医療費など日常的な分は後見人が管理する仕組みです。

後見制度支援信託を利用した場合、後見人が管理する日常的な預貯金口座を除き、金銭は家裁の指示書に基づいて信託銀行が管理するので、本人の財産を安全に保護できるのが大きな利点です。

多額の金銭管理を伴うケースでは、管理方法などをめぐって親族間のトラブルに発展する懸念もあります。こうした場合にこの信託制度を利用すれば、不正防止とともに、後見人の負担が軽減されることにつながります。