今日9月10日から16日までの一週間は「自殺予防週間」です。

今日9月10日から16日までの一週間は「自殺予防週間」です。

滋賀県大津市の中学生のいじめによる自殺を受け、若年層の自殺対策がクローズアップされています。

人の「命」は何ものにも代えがたい。にもかかわらず、児童や生徒をはじめ、若者の自殺が増加しています。

わが国の自殺者数は1998年に3万人を超えて以来、昨年まで14年連続で年間3万人を突破し続けています。

8月28日、政府は自殺への対策を強化する新たな「自殺総合対策大綱」を閣議決定しました。

大綱の特長は若者の自殺予防の強化を打ち出した点です。2007年の策定以来、5年ぶりの見直しとなります。

自殺については三つの基本認識を示しました。

一つ目に、自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い込まれた末の死」であるということ。二つ目に、「その多くが防ぐことのできる社会的な問題」であり、社会の努力で避けることができること。三つ目は「自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い」。周囲が気付き、予防につなげていくことが重要であるとしています。

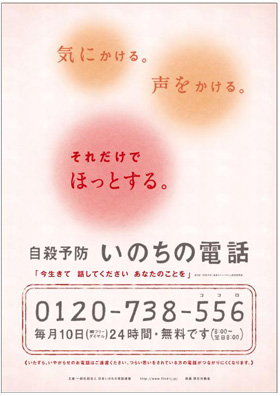

大綱では、いじめを隠さずに学校と教育委員会、家庭などが連携して迅速に対処していくことや、24時間対応の全国統一ダイヤル(よりそいホットラインtel0120-279-338)による無料電話相談の実施、自殺未遂者への支援強化などの取り組みを挙げ、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」をめざしています。

公明党は、自公政権時代の2009年度補正予算で「地域自殺対策緊急強化基金」(3年間で100億円)の設置をリードしました。各都道府県が基金を活用し、電話相談窓口の充実や自殺未遂者への訪問事業など、具体的な取り組みが進められてきました。

この基金事業は昨年度末に終了予定でしたが、公明党の強い働きかけで今年度も事業が継続されています。

自殺を減らすには、地域レベルでの取り組みを切れ目なく継続することが欠かせません。そのためにも、来年度以降の基金の存続が必要です。

予防対策は地域の実情に応じ、対策の有効性や優先順位などを検討し、きめ細かな対策を実施することが求められます。国を挙げた、さらなる対策の強化を急ぐべきです。

悩みを抱えた人に気付いたなら、ちゅうちょせずに声を掛けるなど、できることから行動を起こしていきたいと思います。

茨城県では、常陸太田市の市立中学2年の男子生徒の自殺事件や大津市のいじめ問題などを受け、緊急対策として今秋「いじめ解消サポートセンター」を県内5つの教育事務所に設置する方針を固め、その事業費1000万円を9月補正予算に計上、県議会に提案しました。

各教育事務所には現在、生徒指導担当の相談員が2人ずつ配置されていますが、新たに相談員を1人ずつ増員、「サポートセンター」を構築します。併せて、県教委はホームページに「いじめなくそう! ネット目安箱」を開設。寄せられた情報は、各教育事務所のサポートセンターが学校と連携して事実関係を確認し、いじめの早期発見・早期対応に努めることにしています。

これまで「子どもホットライン」を設け、研修を受けた相談員が悩みなどを聞いていましたが、いじめを受けている児童生徒からの情報をキャッチする機会の拡大を目指す方針です。