最近、集中豪雨が頻発しています。命を守る備えを急がなければなりません。

7月下旬を中心に猛威を振るった局地的な大雨は、各地に大きな被害をもたらしました。中でも山口、島根両県の一部地域は記録的な豪雨に見舞われ、山口県萩市で1時間に138.5ミリ、島根県津和野町では同じく91.5ミリの猛烈な雨を観測。両地点の24時間雨量は共に350ミリを超えていますた。

気象庁は1時間に50ミリを超える短時間強雨の発生回数について「増加傾向が明瞭に現れている」と指摘しています。いつ、どこで“ゲリラ豪雨”に襲われるか分からりません。河川の氾濫を防ぐ堤防整備などと併せ、避難対策を一段と強化する必要があります。

まずは災害への注意・警戒を呼び掛ける情報の充実が必要です。

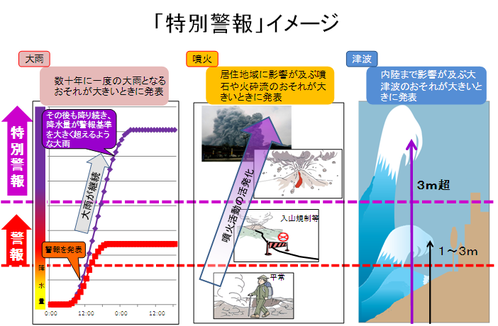

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに8月30日から、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることになりました。

特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。

特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動を取らなければなりません。

「特別警報」の効果を発揮させるためには、住民への周知徹底が不可欠です。対応を急がなければなりません。また、住民に分かりやすく伝えるために、表現なども工夫すべきです。

特別警報は、現在の警報では「努力義務」となっている都道府県から市町村への通知や市町村から住民への周知が「義務」となります。住民にいち早く的確な情報が届くよう、自治体は防災無線や広報車の活用だけにとどまらず、ホームページや防災メールなど、あらゆる手段を駆使して実効性を高めるべきです。

避難勧告や避難指示などの発令基準を定めていない自治体が、まだ3割程度もあります。総務省が今年発表した調査では、水害発生時の基準を策定済み・見直し中の市区町村は75.3%、土砂災害発生時の基準では73.2%にとどまっています(昨年11月時点)。危機感が欠如しています。基準がなければ判断の遅れを招き、被害が広がる恐れがあります。

高齢者や障がい者など一人での避難が難しい災害弱者への支援も欠かせません。誰がどのように避難させるかを具体的に示す個別計画の策定は、あまり進んでいない。総務省の調査(今年4月時点)では、個別計画を策定・更新中の市区町村は全体の3分の1にすぎません。取り組みを加速すべきです。

最も大切な防災対策は、私たち一人一人の心掛けです。地域の防災訓練などに積極的に参加して、災害から命を守る意識を高めたいたいと思います。