病院の情報提供義務付け、国主導で 管理、活用 医療水準の向上に期待

超党派の国会議員でつくる「国会がん患者と家族の会」のがん登録法制化作業チームは、近く国主導でがん患者の情報を管理するための「がん登録推進法案」をまとめることになりました。できれば、今月招集される臨時国会に法案を提出し、2016年からの実施を目指す方針です。

超党派の国会議員でつくる「国会がん患者と家族の会」のがん登録法制化作業チームは、近く国主導でがん患者の情報を管理するための「がん登録推進法案」をまとめることになりました。できれば、今月招集される臨時国会に法案を提出し、2016年からの実施を目指す方針です。

科学的知見に基づいたがん対策を進めるためには、がんの罹患や患者への治療、その後の生存率などの診療情報を集積し、データベース化する「がん登録」は極めて重要です。

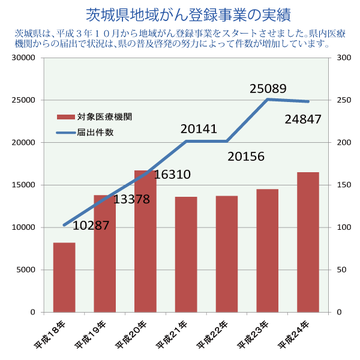

がん登録は現在、都道府県が地元の病院などから情報収集する「地域がん登録」と、がん診療連携拠点病院を中心とした医療機関が行う「院内がん登録」などが行われています。このうち、地域がん登録をさらに発展させて「全国がん登録」とし、収集体制を強化します。がんという“敵”を知り、分析することで、病院などの医療水準の向上につながります。

現在の地域がん登録は努力義務にすぎません。このため、地域によって精度がばらばらで、登録漏れがあったり、治療後の生存確認調査も十分にできていません。そもそも、地域がん登録事業を行っているのも35都道府県と1つの市に限らています。(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、広島市)。また、患者が県外の医療機関を受診したり、転出した場合には把握が難しい状況です。

このため、全国のがん罹患率は25府県のみの登録情報で推計されており、5年生存率に至ってはわずか7府県の情報だけに頼っているのが現状です。

残念ながら日本のがん対策は、情報量として十分でないデータを基に行われているのです。

「全国がん登録」を実施するに当たって、全ての病院と、同意を得て指定した診療所に対し、がんの診療の過程で得られた情報を都道府県に届け出るよう義務付けます。また、届け出に応じない病院には、段階を経て罰金を科す規定も盛り込まれています。収集した情報は、国立がん研究センターでデータベース化し、国が管理します。

登録する情報は、患者の氏名、性別、生年月日、住所、がんの種類、進行度、治療内容、生存確認などです。届け出を行った病院などには、生存確認情報を提供し、もう一つの柱である「院内がん登録」を強化します。プライバシーに関わる事柄なので、情報は厳格に保護することとし、情報漏えいに対しては罰則規定も盛り込みました。

がん対策基本法の制定や、がん拠点病院の整備、地域や職場でのがん検診など、国のがん対策を一貫してリードしてきたのは公明党です。

がん登録についても公明党は、正確ながん情報を集約するための法整備を進め、国全体の事業として位置付けるべきだと一貫して主張してきました。

また、がん予防の観点から、胃がんの主な原因となるピロリ菌除菌の保険適用を慢性胃炎の段階まで拡大してきましたが、法案作成の過程においては、がん登録で収集された情報は予防対策にも役立つことから、公明党の主張で、がん登録の目的に医療の質の向上とともに「予防の推進」が明記されました。

法案は今後、「国会がん患者と家族の会」での承認を経て各党の承認手続きへと移ります。2016年1月の施行に向けて、10月召集予定の臨時国会に提出をめざします。