11月28日、「常磐線東京駅乗り入れ促進大会」が水戸市内のホテルで開催され、橋本昌知事をはじめ県内や福島県の自治体関係者200人が一堂に会しました。

11月28日、「常磐線東京駅乗り入れ促進大会」が水戸市内のホテルで開催され、橋本昌知事をはじめ県内や福島県の自治体関係者200人が一堂に会しました。

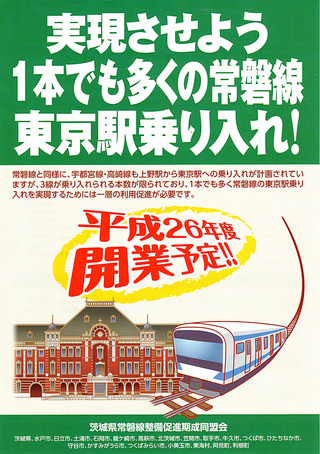

JR東日本は上野駅と東京駅間を結ぶ「東北縦貫線」を整備し、上野駅を起点とする中距離電車(宇都宮線・高崎線・常磐線)を東京駅まで乗り入れ、さらに東海道本線(品川・横浜方面)へ直通運転を行う計画を進めています。当初計画では、今年度中に開通する予定でしたが東日本大震災の影響などもあり、一年遅れて2014年度の開通見込みとなっています。東北縦貫線の整備により、3路線方面から東海道線東京・新橋・品川・川崎・横浜方面への直通が可能となり、また山手線や京浜東北線の混雑率が大幅に緩和される効果があります。直通輸送体系の整備により都心をまたいで中距離電車を利用する際の所要時間が短縮され、茨城、千葉、栃木、群馬県などのJR利用客のとって利便性が大きく向上することが期待されています。ただ、現在使われていない貨物線などを活用したり、東北新幹線を跨ぐ高架線を整備したため、上野東京間の途中駅はありません。並行する電車線となる山手線・京浜東北線にある神田・秋葉原・御徒町の各駅は通過することになります。また、東京駅に乗り入れることが出来る列車の本数には限りがあります。

東北縦貫線の新たなダイヤは、来年冬頃発表されるとみられており、常磐線の列車を一本でも多く乗り入れが実現できるよう、県や沿線19市町村の首長と議長でつくる県常磐線整備促進期成同盟会や県南沿線6市町の県南常磐線輸送力増強期成同盟会など10団体約200人が参加し、気勢を上げました。

冒頭、橋本知事は常磐線利用客が減っていることに触れ、「利用減を覆すためにも東京乗り入れはチャンス。ダイヤがいったん決まってしまうと、動かすのは難しい。その前に動かなくては」と、この一年の運動の重要性を強調しました。今回初参加となった清水敏男いわき市長は、東京電力福島第1原発事故の影響を受けるいわき市の現状を踏まえ、「元の温泉町に戻さなくてはいけない。1本でも多く東京駅に乗り入れができるようにしたい」と訴えました。

来賓として挨拶したJR東日本水戸支社の小池邦彦支社長は「東北縦貫線は来年度中に完成、開業する」と断言。秋葉原~東京駅間の高架線路の橋げたは全て設置され、今後線路の敷設や国交省の審査、乗務員の訓練が予定されていると現状を報告しました。

常磐線の利用者は、2005年につくばエクスプレスが開通して、利用客の減少が続いています。2012年度の土浦駅利用者は一日平均1万6000人で、2002年度の2万人から約2割減少しています。

常磐線の利用者は、2005年につくばエクスプレスが開通して、利用客の減少が続いています。2012年度の土浦駅利用者は一日平均1万6000人で、2002年度の2万人から約2割減少しています。

常磐線の東京駅乗り入れに関しては、JR東日本の具体的な方針は明らかにされていません。

東京駅の乗り入れ本数を確保するということでは、一致している県内自治体ですが、実はその思いは一様ではありません。

東京駅に乗り入れられるのは、1時間に数本しかありません。当然、宇都宮線や高崎線の方が相対的に利用者が多いからです。また、上野駅の構造上、常磐線が東北縦貫線に接続するためには、宇都宮線・髙﨑線の線路を平面交差しなくてはならないというハンディキャアップもあります。

常磐線にはいわゆる青電(緑電)と呼ばれる山手線と同じかたちの近郊型電車、普通電車(交直両用の常磐線普通電車)、スーパーひたちに代表される特急電車の3系列の列車が走っています。当然、そのすべてを東京駅まで乗り入れることはできません。取手などの利用者が多いあおでんを優先させるのか、土浦などを中心とする普通電車なのか、水戸以北の福島県いわきなども含む特急電車優先なのか、県内の自治体も三巴の誘致合戦が、水面下では繰り広げられています。

常磐線特急列車を東京駅始発に!

井手よしひろ県議は、優先列車であり、特急料金を頂いているスーパーひたち、フレッシュひたちのすべての列車の東京駅乗り入れを実現すべきだと主張しています。

茨城県への観光客誘致や福島第1原発の風評被害の払拭、さらには福島県浜通の復興のためにはどうしても必要な決断だと考えています。