2025年問題を考える視点を整理し、地域包括ケアシステム構築の必要性を再確認してみたいと思います。

2025年問題を考える視点を整理し、地域包括ケアシステム構築の必要性を再確認してみたいと思います。

65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測(3,878万人)です。また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25%を超える見込みです。

65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していくことが見込まれます。2010年に280万人(65歳以上人口の9.5%)であったⅡ以上の高齢者は、2025年には470万人(12.8%)と1.68倍に増加するとされています。

また、世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していきます。その割合は、2010年が20.0%であったのに対し、2035年には28.0%に達します。

さらに、一番の課題と言って良いのが地域格差が大きいということです。75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加します。各地域の高齢化の状況は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要となります。

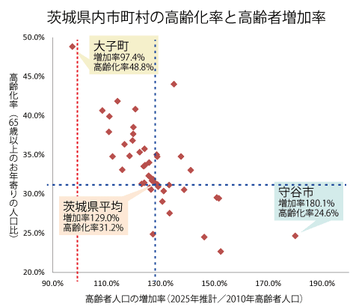

高齢化率が最低の守谷市は、高齢者数の伸び率が最大に

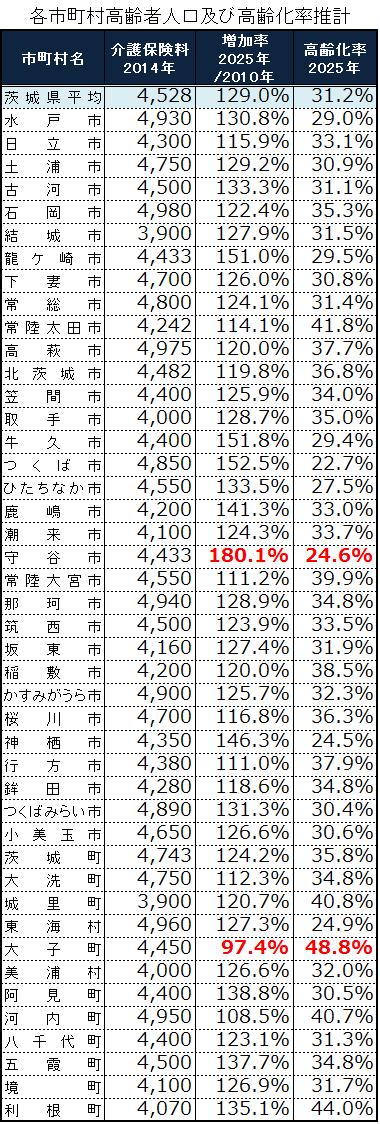

井手よしひろ県議は茨城県介護保険室から資料の提供を受け、県内44市町村の介護保険料、高齢化率、高齢者の増加率の違いをまとめました。

井手よしひろ県議は茨城県介護保険室から資料の提供を受け、県内44市町村の介護保険料、高齢化率、高齢者の増加率の違いをまとめました。

2014年度の介護保険料、社会保障人口問題研究所の人口推計をもとに、2025年の高齢化率と高齢者人口を、1つの表にまとめてみました。それによると、高齢化率が低い市町村ほど高齢者人口の伸びが著しいということが判ります。反対に、高齢化率が高い市町村は高齢者の人口増は穏やかになります。

具体的にみてみると、人口増加が著しいつくばエクスプレス沿線地域は、高齢化率は低いものの、高齢尾者人口の伸びは150%を超えます。2025年の高齢化率見込みが24.6%と県内一低い守谷市は、高齢者の伸びが1.8倍と最大になります。反対に、高齢化率が48.8%と2人に1人が高齢者となる大子町は、高齢者の人口は97.4%と、現在より減少することになります。

このように、これから我々が取り組む地域包括ケアシステムとは、厚労省が全国一律に構築する金太郎飴のような構造であっては意味が無いということになります。

まさに、地域包括ケアシステムとは地方の行政や民間の知恵と実力の勝負となります。