地元金沢団地を中心に、地域のふれあい事業を展開しているボランティア団体「ふれあいの郷・金沢」(鈴木米征代表)は、高齢者の生活支援を行う準備をしています。「ふれあいの郷・金沢」び活動の拠点は、日立市内の南部、山側に位置しており、金沢団地、台原団地、根道ケ丘団地の大規模な戸建住宅で構成されています。

特に、金沢団地は造成後40年が経過しており、約780戸の住宅に2341名が住んでいます。すでに平成24年10月1日現在で、高齢化率は46.8%に達しています。

「ふれあいの郷・金沢」は、在宅の高齢者などの生活支援や介護予防、予防医療などの充実に取り組むことにしています。具体的には、地元の生活協同組合であるパルシステム茨城との協働で、パルシステム茨城「金沢店」内のふれあいコーナーを借用し、備品や電話などの貸与を受けることになります。発足時は、生活上の困り事(草取り、買い物、清掃、資源回収)への対応を行うことにしています。こうしたサービスは有償で行うことを前提としており、今後、その単価などについて検討することにしています。また、会の社会的な信用度を担保し、財政基盤を確立するためにもNPO法人化も検討課題です。

こうした高齢者の生活支援ボランティアに関して、2014/3/16付けの公明新聞に、三重・四日市市の「ライフケアサポート三重西」の活動が紹介されました。非常に参考となる取り組みであり、以下、引用させていただきます。

参考:「ふれあいの郷・金沢」のHP

参考:「ふれあいの郷・金沢」のHP

参考:「ライフケアサポート三重西」の紹介(厚労省の事例紹介)

参考:「ライフケアサポート三重西」の紹介(厚労省の事例紹介)

地域包括ケアシステムの先進事例:四日市市のライフケアサポート三重西

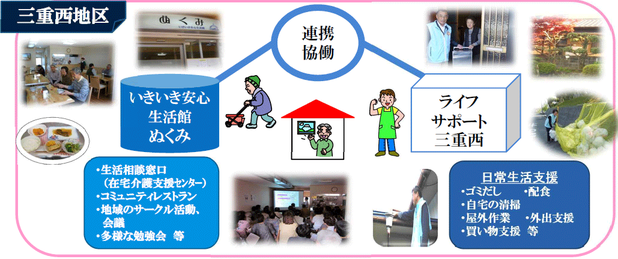

住み慣れた地域で生涯暮らせる環境づくりをめざし、三重県四日市市の三重西地区では、住民組織と社会福祉法人が協働で高齢者の生活を支え、注目を集めている。高齢世帯が急増する中、地域ぐるみで買い物やごみ出し、食事の配達などのサービスのほか、住民の交流の場も提供。公明党が進める「地域包括ケアシステム」の先進事例でもあり、このほど党市議団が視察した。同地区の取り組みとともに、同市の福祉計画策定に携わる名古屋経営短期大学の三好禎之准教授の声を紹介する。

「このお人形かわいいわね」「どれもいい出来栄えよ」。三重西地区の団地内に開設された「いきいき安心生活館ぬぐみ」では毎日、地域の人たちの笑い声が絶えない。

この日は、団地内の高齢者が集う手芸サークルの集い。ボランティアの谷口恵美子さんは「笑うことが元気のもと」と楽しくできることを心掛け、参加者の清水恵子さんも「地域内でいい友達が増えた。後の食事も楽しみ」と笑顔で語る。

「ぬぐみ」は同市の社会福祉法人「青山里会」が、2012年に商店街の空き店舗を活用して開設。一人暮らしや夫婦のみの高齢世帯などを対象に①食事提供②総合相談③交流の場-の機能を持つ。在宅介護支援センターと地域の住民が気軽に集えるコミュニティー・レストランの運営形態をとり、専門職と連携して高齢者の孤立化予防に取り組んでいる。

同地区の大部分を占める三重団地は、高度経済成長を背景に1971年に林野を切り開いて造成。開発から40年余りがたち、65歳以上の高齢化率は30%超に。特に2000年代に入ると、急速に高齢化が進み、孤立死も増加。こうした現状を踏まえ、住民や自治会が主体となって、住み慣れた地域で互いに助け合う事業の実施を目的として昨年、会員制組織「ライフサポート三重西」を結成した。

同組織は、活動の趣旨に賛同した会員の会費(年2000円)を中心に運営。会員は150人を超え、65歳以上の高齢者などに日常生活支援のサービスを提供する。作業内容は、ごみ出し(生ごみなど1回50円)や配食(1個50円)、戸内外作業(1時間600円)、買い物の送迎(1回600円)、話相手(1回300円)など。利用料の10%を運営童に充て、残りは作業した人の報酬となる。

月1回、買い物の送迎を依頼する川添八重子さんは、「自宅に近いスーパーにはない日用品などを、まとめ買いする。車がないので大助かり」と感謝する。

作業に携わるのは、企業などを退職した元気な地域住民。同組織の菅瀬博文事務局長は「団地内には、社会の第一線で活躍してきた有能な人が多い。この人たちが活動することにより、地域の人間関係も再構築される」と話す。

同地区では、社会福祉法人と住民組織の両者が互いの特性を生かして連携。社会福祉法人が①昼食などの食事②車両などの資材③専門職の関わりや相談支援-などを提供する一方、住民組織は①サービスの希望者と提供者の調整機能②サービスを周知する広報ーなどの役割を担い、高齢者へのきめ細かな支援を展開している。

菅瀬事務局長は「高齢者への支援を通して顔の見える人間関係をつくり、孤立死をなくすことが重要だ」として、「社会福祉法人の力を借り、地域課題を自ら解決できる組織にしたい」と語っている。

名古屋経営短期大学・三好禎之准教授

四日市市は1950年代以降、重化学工業で日本経済をけん引してきたが、2000年代に入り高齢化に伴う多くの福祉課題に直面している。工業都市に共通するのは、高度成長期に全回から集まってきた労働者たちによって地域社会が形成されたため、人間関係が薄い半面、多様な人材も多い。三重西地区では、こうした特性を生かし、住民自身が組織を作り、社会福祉法人と連携し、住民サービスを提供することで、地域課題の解決に挑戦している点は画期的である。社会の利益を追求し、将来的には雇用の創出も見込める観点では「社会的企業」の側面を持っている。福祉サービスは行政ではなく、住民自身の力でつくり出す時代に入っており、ポジティブ・ウェルフェア(参加型社会保障)への発想の転換が求められている中で、全国のモデルケースといえる。