公明党茨城県本部は、「地域包括ケアシステム研究会」を立上げ、4月27日、その第1回会合を水戸市内で開催されました。第1回会合では、「地域包括ケアシステムの概要と課題」と題して、研究会代表の八島功男県議(土浦市選出・県本部政策局長)が講演を行いました。このブログでは、その講演の概要を紹介します。

地域の特性を活かした包括的なケアシステム構築が必要

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるられるよう、医療・介護・住まい等のサービスを一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」の構築が急がれています。

戦後のベビーブームに生まれた団塊の世代が75才以上になる2025年には、全世帯に占める高齢者のみの世帯の割合は、2010年の20%から約26%になると予想されています。また日常的に介護が必要な認知高齢者も280万人から470万人に達するとみられています。

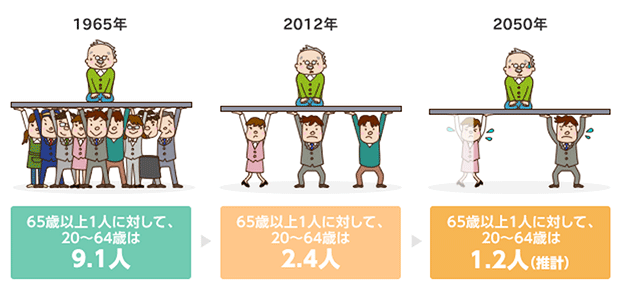

また2012年には2.4人で高齢者1人を支えていた時代が、2050年にはほぼ1人に1人の高齢者を支える「肩車型」の超高齢社会へ移行すると予想される一方で、厚生労働省の調査では「介護を受けながら自宅で暮らしたい」と望む高齢者が74%に達しています。

増加する一方の社会保障費、不足する介護の担い手という超高齢社会にあって、高齢者が、足住み慣れた地域で暮らす自分らしい生活を続けられる新しいケアシステムの構築が必要となっています。

増加する一方の社会保障費、不足する介護の担い手という超高齢社会にあって、高齢者が、足住み慣れた地域で暮らす自分らしい生活を続けられる新しいケアシステムの構築が必要となっています。

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい生活を送れるよう、一体的に医療や介護等のサービスを受けられるシステムを整備していくことです。そのためには「住まい」「医療」「介護」「介護予防」「生活支援」の五つの要素が一体的に提供される必要があります。

具体的には、高齢者のプライバシーと尊厳が守られた住まいが基盤となります。

そして、心や体の能力の低下や、経済家庭環境の変化があっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、NPOや地域自治会が中心となった食事サービス、声かけや見守り活動、運動や福祉サービス等の「生活支援」「介護予防」が図られることが必要です。

さらに、「介護や」や「医療」等のサービスが必要となった時、こうしたサービスが、概ね30分以内の地域で受けられるよう(中学校区程度)、医療、福祉施設や環境が、日常生活圏を単位に整備されていきます。

この地域包括ケアシステムは、高齢者の居住する環境や高齢化の速度や家族構成等が、地域によって異なることから、地域の特性に応じたシステム構築が必要になります。

地域包括ケアシステムの課題

- 医療・介護・生活支援・介護予防・住まいの全体像が分かりにくい。一方で、個別のことに議論が終始すると包括的なケアシステムとして機能するか懸念がある。

- 県市町村により、取組み姿勢に差が出来ている。地域包括支援センターの機能を行政本体に置くか、社会福祉協議会等に置くかで、地域包括ケアの守備範囲に差異がでる懸念がある。

- 「支えあう地域」である地域支援事業等の地域包括ケアシステムの資源の把握や連携をどのくらいの精度でできるか課題が多い。

- 医療機関の理解と連携。在宅医療や在宅介護 、更に、かかりつけ医や総合診療についての取組みが不十分である。

- 国民健康保険の財政運営の都道府県化 。国保データの一本化一元化による過剰医療や過剰服薬の軽減。マイナンバー制度への情報提供等の課題も今後発生する。

- 各種保険料等の金額決定が、応益主義から応能主義に切り替わる方向。保険料等の金額が一律でないことから人により違う金額を説明し、理解させられるかが課題。

- 患者や介護者 、その家族の施設入居希望と在宅医療・ 介護推進の納得の調和 。緩和ケア等 、終末医療への理解と対応。

- 市町村毎に生じるサービスの量と質。さらにはその負担の差をどのように均霑化(きんてんか)させていくかは大きな課題。