7月2日、井手よしひろ県議ら公明党議員会は、水戸済生会総合病院のドクターヘリを視察しました。公明党の強い働きかけにより、平成22年7月1日から運航を始めた茨城県のドクターヘリ。今年3月末までに延べ2425件出動し、大切な県民のいのちを守ってきました。

茨城県は、全国で初めて2つの基地病院の輪番制という体制で運航しています。基地病院である水戸済世会総合病院(水戸市)と国立病院機構水戸医療センター(茨城町)は、茨城のほぼ中央部に位置しているため、県内どこでも概ね30分以内で到着することが出来ます。

年度毎の出動実績は初年度平成22年度が289件(7月から3月の9ヶ月間)、23年度581件、24年度852件、25年度703件となっています。特に多かった平成24年度は、全国で第3位の出動実績(1機当たりの出動回数)となりました。

また、茨城県は隣県との広域連携にも力を入れています。千葉県(北総病院)との連携では、平成23年度から25年度の3年間で438件の出動を受け入れました。平成17年の連携開始以来863件となっています。平成23年度からスタートした茨城・栃木・群馬の3県広域連合では、茨城県が受け入れた件数が累計48件、茨城県から出動した件数が24件となっています。さらに、この6月からは福島県との広域連携もスタートさせました。

ドクターヘリの充実で重要なのは、患者を収容するために必要な臨時のヘリポート(ランデブーポイント)の整備です。運航当初は882カ所でしたが、現在は1046カ所まで増えました。さらに増えれば、ドクターヘリと救急隊が合流できる場所をより多く確保でき、患者搬送時間や治療開始までの時間の短縮につながります。

ドクターヘリの充実で重要なのは、患者を収容するために必要な臨時のヘリポート(ランデブーポイント)の整備です。運航当初は882カ所でしたが、現在は1046カ所まで増えました。さらに増えれば、ドクターヘリと救急隊が合流できる場所をより多く確保でき、患者搬送時間や治療開始までの時間の短縮につながります。

水戸済生会総合病院長・村田実先生、救命救急センター長・須田高之先生との意見交換では、ドクターヘリの運航上の課題、救急医師不足の問題、看護師の確保・育成の課題などが話題となりました。

特にドクターヘリの運航時間は、原則、日の出から日没30分間と決められていますが、茨城県の場合、パイロットや整備担当者の労務管理もあり、午前8:30~午後5:30と決められています。夏の季節は日没が遅いため、充分に明るいにもかかわらず、ドクターヘリが出動できないという状態が続いています。夏のこの時間帯は、重篤な事故の発生率も高く、出来れば体制を整備して運航時間を延ばしたいとの要望が寄せられました。

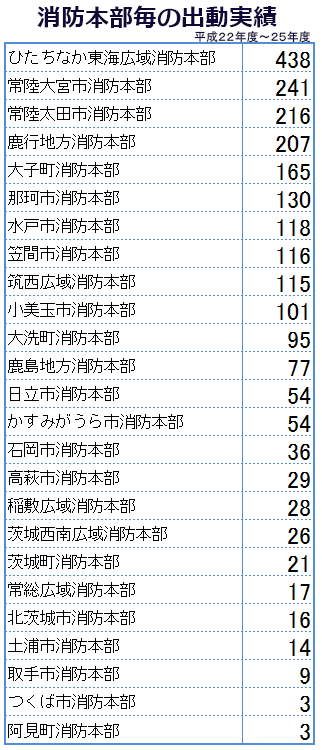

また、ドクターヘリをサポートする消防本部の体制についても課題が指摘されました。ドクターヘリが患者を収容するために出動する場合、地元の消防本部はその支援のために、救急車の隊員とは別に、ヘリの誘導や周辺の安全確保のために複数の隊員をランデブーポイントに出動させる必要があります。小規模の消防本部にとっては、その人員の負担は非常に大きく、それがドクターヘリの要請を躊躇する要因の一つであると指摘されました。運航マニュアルの見直しなども検討すべくとの意見も寄せられました。

なお、須田センター長は救命救急の現場一筋のベテランフライトドクター。62歳を迎えた現在も第一線で、ヘリに自ら乗る“国内最高齢のフライトドクター”とテレビ番組でも大きく取り上げられています。若手医師の育成にも精力的に取り組み、県内の消防本部を直接訪ね連携を深めるなど、茨城県のドクターヘリ事業には、なくてはならないスーパードクターです。