集団的自衛権をめぐる閣議決定を考える上で、7月6日付け公明新聞に掲載された佐藤優氏の投稿記事が、非常に参考になります。

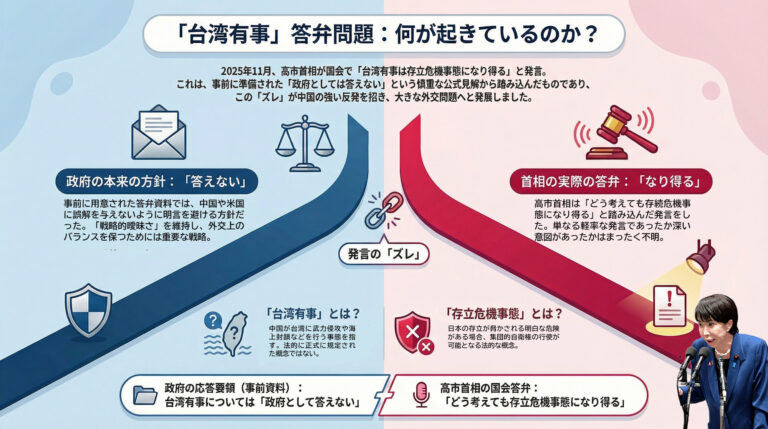

特に、自民党と公明党の議論の焦点とも言えるホルムズ海峡の扱いに関しても、論旨は簡単明瞭です。ホルムズ海峡は、イランとオマーンの間にある海峡で、海峡の最も狭い部分は両国の領海で占められており、地理的な中間線が両国の領海の境界となります。今後、自衛隊法、PKO法などの改正の議論で明確にされているはずです。

閣議決定をどう見るか

作家・元外務省主任分析官・佐藤 優(まさる)氏

(公明新聞2014/7/6)

安全保障をめぐる今回の与党協議を見ていて、非常に重要だったことは、責任を持って政治に関与する連立与党の公明党がきちんと対応したことだ。

連立を離れてしまえば、格好のよいことはいくらでも言えただろう。しかし、影響は何も与えられなくなってしまう。

そこで公明党は、安易な道ではなくより厳しい道を選び、現実の中で「平和をどう担保するか」に取り組んだ。そして、その結果は「公明党の圧勝」と言ってよい。それは閣議議決定の全文を虚心坦懐に読めば分かることだ。

今回の問題は、個別的自衛権と警察権の範囲で全部処理できる内容だったと、私は考える。だから、外務省と内閣法制局の頭のよい官僚に「これと全く同じ内容を個別的自衛権で処理しろ」と言えば、見事に処理した文章を作ってきただろう。

その意味で、個別的自衛権の枠を超えることが一切ないという枠組みを、安倍首相の「集団的自衛権という言葉を入れたい」というメンツを維持しながら実現したわけで、公明党としては、獲得すべきものは全部獲得したと、私は考えている。だから「公明党が苦しい言い訳をしている」などという指摘は、なぜ、そんな認識が出てくるのか不思議でならない。

実際に、私が知る外務省関係者やOBの間では、「これでは米国の期待に応えられないのではないか」と、今回の閣議決定に対する評価は高くない。むしろ集団的自衛権の行使を熱望していた人たちの野望を、今回の閣議決定で抑こえ込んだ形になっているというのが現実である。

例えば、ホルムズ海峡での機雷除去に日本は参加できない。ここの国際航路帯はオマーンの領海内を通っており、そこを封鎖するため機雷を敷設すれば、国際法上、直ちに宣戦布告となり、戦争状態の場所は自衛隊は行けないということになる。こうした個別のことを見ていけば、懸念された問題は一つ一つ公明党が除去したことになる。

だから「公明党は平和の党ではなくなった」とか、「首相に圧されて公明党が折れた」などと言う人は、ちゃんと閣議決定の内容を読んでいるのだろうかと思ってしまう。むしろ、もし今回、創価学会を母体とし、平和という価値観を共有している公明党が連立与党に加わっすていなかったならば、直でにでも戦争ができる閣議決定、体制になっていたのではないかと思う。首相が心の中でやりたいと考えたことがあり、もしかすると戦争につながる大変な危険があるかもしれないという状況の中で、公明党は理路整然と、しかも礼儀正しく押し止めたというのが、今回の事柄の本質だと、私は思っている。

「『平和の党』の看板に傷が付いた」などと悔しがることも全くない。むしろ、戦争がなく、平和が維持できるのならば、看板なんかポロポロに傷付いてもいいではないか。それが公明党の特長であり、誇りではないか、と私は言いたい。

正しい世界観と、正しい信念を持って一貫して行動し、今回も現実的に平和を担保したのだから、、公明党の皆さんは、党員や支持者の方々も含めて、堂々と自信を持って進んでほしい。