この夏、お盆の時期に新盆のご家庭をご挨拶回りしてみると、すでに誰も住んでいない空き家が増えていることに驚かされました。家族が帰ってきているお盆の時だけ、家を片付けて一時的に住んでいうるというお宅も複数ありました。

この夏、お盆の時期に新盆のご家庭をご挨拶回りしてみると、すでに誰も住んでいない空き家が増えていることに驚かされました。家族が帰ってきているお盆の時だけ、家を片付けて一時的に住んでいうるというお宅も複数ありました。

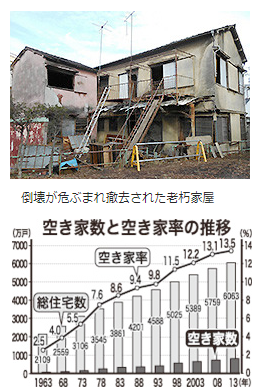

高齢化や人口減少を背景に全国で空き家が増え続け、地域での深刻な問題になっています。総務省が7月29日に発表した2013年の住宅・土地統計調査(速報集計)によると、全国の空き家数は820万戸に上り、住宅総数に占める割合も13.5%で、いずれも過去最高となりました。

空き家数と空き家率の推移空き家は景観上の問題だけでなく、敷地へのごみの不法投棄や不審者の侵入、放火の要因になるほか、災害時に倒壊して避難や消防の妨げになる恐れが発生します。こうした危険性をはらむ空き家については速やかに対処する必要がありますが、あくまでも管理責任は所有者に委ねられるため、対策が思うように進んでいないのが現状です。

こうした中、近年は課題解決へ積極的な動きも見られます。国土交通省の調べによると、今年4月現在で全国355の自治体が問題のある空き家に対して指導、勧告、命令、行政代執行などを行うための独自の対策条例を施行し、実績を挙げています。例えば東京都足立区のように、老朽家屋を解体する所有者に解体費用を助成する制度を実施している自治体もあります。足立区によると、これまで35件の倒壊が危ぶまれる家屋を撤去しました。

一方、空き家撤去の促進とともに、空き家の利活用に向けて自治体がインターネット上で物件情報を公開し仲介する「空き家バンク」制度などを導入する動きも増えています。

法整備や税制面など「国の後押し必要」

しかし、空き家対策に先進的に取り組む自治体の担当者ですら、自治体の対応だけでは限界がある。法整備など国の後押しが必要だと、指摘しています。空き家を撤去する際の主な障害として、(1)所有者の把握の難しさ(2)撤去費用の負担(3)自治体の責任だけで行政代執行などを行った場合の訴訟などのリスク―が指摘されています。さらに、家屋を撤去して更地にすると、住宅が建つ土地の固定資産税が軽減される特例措置(最大で更地の6分の1)が受けられなくなるため、所有者があえて家屋を残したままにしていることも、取り壊しが進まない原因となっています。

そのため、政府はこのほど、年末の税制改正へ向けて住宅用地の固定資産税を軽減する特例措置を見直す方向で検討に入りました。

公明党が特措法案をリード

公明党も、空き家対策プロジェクトチームを中心に、所有者の把握に向けた固定資産税情報の活用などを盛り込んだ特別措置法案を取りまとめ、次期国会での提出に向けて準備を進めている。

この法案には、自治体に対する撤去を促す権限や撤去費用の補助なども明記されています。

参考:平成25 年住宅・土地統計調査(速報集計) 結果の要約

参考:平成25 年住宅・土地統計調査(速報集計) 結果の要約