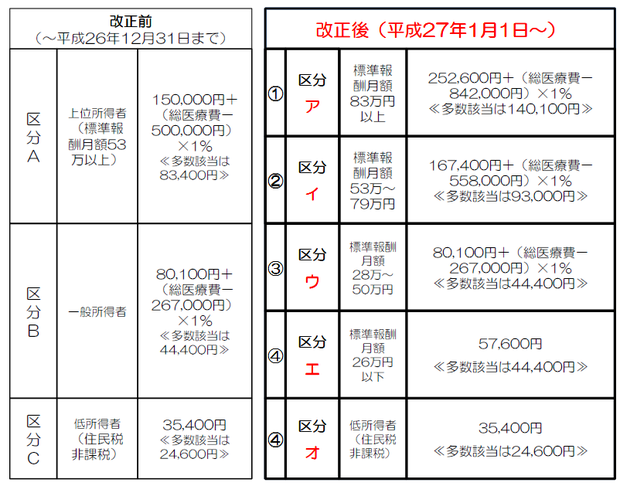

今年(平成27年)1月1日より高額療養費制度が改正され、窓口での自己負担限度額が、負担能力に応じた負担とする観点から、これまでの3区分(A~C)から5区分(ア~オ)に細分化され、区分ごとの上限額の差がなだらかになりました。(上図参照:マルハン健保組合の資料を引用させていただきています)

今年(平成27年)1月1日より高額療養費制度が改正され、窓口での自己負担限度額が、負担能力に応じた負担とする観点から、これまでの3区分(A~C)から5区分(ア~オ)に細分化され、区分ごとの上限額の差がなだらかになりました。(上図参照:マルハン健保組合の資料を引用させていただきています)

高額の医療費が掛かった場合でも、1カ月に医療機関の窓口で支払う自己負担額を所得に応じた限度額に抑える「高額療養費制度」。70歳未満の所得区分が従来の3段階から5段階となり、より中低所得者に配慮した区分が新たに設けられました。

従来の区分は、(1)住民税非課税の低所得者(限度額3万5400円)(2)年収約770万円までの一般所得者(同8万円程度)(3)年収約770万円以上の上位所得者(同15万円程度)――の3段階(条件によって金額は異なる)。しかし、「一般」は年収の幅が広いため、より所得が低い世帯の負担割合が大きくなるという問題が指摘されていました。

このため、今回の見直しでは、住民税非課税の場合はそのままですが、新たに「年収約370万円まで」の所得区分を設け、限度額を5万7600円に引き下げました。厚生労働省によると、負担軽減の対象は約4060万人に上ると説明されています。

これより上の所得区分については、年収約370万~約770万円が限度額8万円程度、同約770万~約1160万円が17万円程度、それ以上が25万円程度となります。

これまで公明党は、2010年1月の衆院予算委員会で、低所得者の重い負担感を軽減する観点から、「一般」の区分の分割を提案するなど、国会質問やマニフェストで粘り強く制度見直しを訴えてきました。

「高額療養費制度」は、医療費の自己負担分が高額になったとき、上記の自己負担限度額を超えた分が国保や健保組合から払い戻される制度です。

しかし、国保や健保組合から払い戻されるまでには約3ヵ月以上時間がかかるため、それまでの間は被保険者が一旦立て替えなければなりません。

そこで、事前申請により国保や健保組合から交付する「限度額適用認定証」並びに「限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯の方)」を健康保険証と合わせて医療機関に提示することで、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

また、無利子の貸付制度もありますので、医療機関または国保、健保組合にお問い合わせください。

同じ月で複数の医療機関にかかった場合も、自己負担分限度額を超えた部分が、高額療養費として支給される場合があります。高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のものが対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して請求することができます。

制度に関する問い合わせは、現在加入している健康保険組合や全国健康保険協会、市町村(国民健康保険)、国保組合、共済組合などへお願い致します。