4月から年金の引き上げ分を抑制、手取り額が減少することはありません!

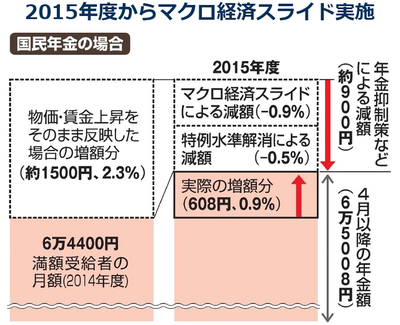

1月30日、厚生労働省は年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」を2015年度に初めて発動すると発表しました。これにより、国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金の全受給者の支給額が抑制されます。15年度改定率は0.9%増となります。発動しない場合は1.8%増となりますが、年金保険料を納める現役世代の減少率などに応じて0.9%げ差し引きました。国民年金を満額(月額6万4400円)受け取る人の場合、年金額は608円増えます。しかし物価・賃金の上昇にあわせれば、増額分は約1500円。マクロ経済スライドなどで引き上げ幅は約900円圧縮された計算です。

1月30日、厚生労働省は年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」を2015年度に初めて発動すると発表しました。これにより、国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金の全受給者の支給額が抑制されます。15年度改定率は0.9%増となります。発動しない場合は1.8%増となりますが、年金保険料を納める現役世代の減少率などに応じて0.9%げ差し引きました。国民年金を満額(月額6万4400円)受け取る人の場合、年金額は608円増えます。しかし物価・賃金の上昇にあわせれば、増額分は約1500円。マクロ経済スライドなどで引き上げ幅は約900円圧縮された計算です。

「マクロ経済スライド」を実施する目的は、少子高齢化でも年金制度を維持するためです。

モデル的な支給月額は、国民年金が1人当たり608円増の6万5008円、厚生年金が夫婦2人の標準世帯で2441円増の22万1507円。物価や賃金が大きく伸びたため、連動する形で支給額は増えます。ただ、抑制されない場合と比べ、国民年金で約600円、厚生年金で約2000円少ない計算です。6月に支給される4、5月分から適用されます。

2004年の年金改革では、現役世代の負担が重くなりすぎないよう、月々の保険料は国民年金で1万6900円、厚生年金で月収の18.3%(労使折半)に抑えることが決まりました。しかし、少子高齢化により、保険料を納める現役世代は減りますが、年金を受け取る高齢者は増え、このままでは年金を支払う財源が枯渇することになります。そこで、支給額を数十年にわたって目減りさせるマクロ経済スライドを導入し、保険料収入と年金給付を釣り合わせることにしたのです。

総務省が30日発表した2014年の物価上昇率は2.7%、過去3年間のデータを用いた賃金上昇率は2.3%。このうち低い方を年金改定に用いる決まりで、賃金の2.3%がベースとなります。この数字から、過去の物価下落時に年金支給額を据え置いたため払い過ぎとなっている「特例水準」を解消するための0.5%と、マクロ経済スライドによる0.9%を差し引いた0.9%が15年度改定率となります。

年金については、いまだに抜本改革論を主張する人がいます。基礎年金の財源を消費税にする税方式化や、所得比例部分の積立方式への移行が抜本改革論の代表例です。しかし、国民の負担が大きすぎて、いずれも実現不可能です。荒唐無稽なものと言っていいと思います。

税方式化は民主党が主張していたが、政権にいた3年間に具体案すら作れませんでした。社会保険の性格や意義についての理解も十分でもありませんでした。積立方式は移行期における二重の負担(現在の年金受給者のための保険料負担に加え、自分の老後の年金を積み立てる保険料が必要となる)を避けられません。おおよそ700兆円に膨れる積立金をどう運用するかという問題もあります。

こうした抜本改革論は、年金制度の趣旨や目的、機能、財政の仕組みなどへの無知や誤解によるものです。年金制度への理解が深まれば、これらが実現不可能なことが徐々に分かってきました。

そこで重要になるのが、この「マクロ経済スライド」の発動です。現役世代の減少や平均余命の伸びを反映し、給付水準の伸びを賃金や物価の伸びよりも抑える必要があります。実際の手取り年金額が減少しない範囲で、年金を受注する高齢者も負担を甘受する時代が到来しました。