少子高齢化社会の到来により、農林水産物の国内マーケットは縮小する見込みにある一方、海外には、世界的な日本食ブームの広がりやアジア諸国等における経済発展に伴う富裕層の増加、人口増加といった今後伸びていくと考えられる有望なマーケットが存在します。

少子高齢化社会の到来により、農林水産物の国内マーケットは縮小する見込みにある一方、海外には、世界的な日本食ブームの広がりやアジア諸国等における経済発展に伴う富裕層の増加、人口増加といった今後伸びていくと考えられる有望なマーケットが存在します。

農林水産物・食品の輸出促進は、新たな販路拡大や所得の向上、国内価格下落に対するリスクの軽減、国内ブランド価値の向上や経営に対する意識改革などが図られ、国民全体にとっては、生産量増加による食料自給率の向上、輸出入バランスの改善、日本食文化の海外への普及など、幅広いメリットが考えられます。

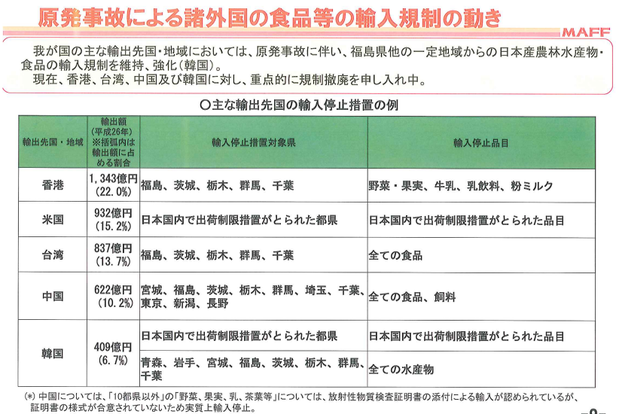

政府は、昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、2020年における輸出額の目標を1兆円と定めています。近年の輸出は、円高や原発事故の影響などにより、落ち込みが生じていましたが、14年の輸出額は過去最高の6117億円となりました。官民一体となった一層の促進策によって、国産農林水産物の輸出拡大につなげていかねばなりません。

その際、国として対応を強化しなくてはならない4つのポイントをまとめておきたいと思います。

- 原発事故にともなう輸入規制を行っている国々に対し、国境措置を科学的根拠に基づく判断とするよう多国間協議の場で提議・要請するなど、撤廃に向けた働き掛けを行うこと。

- 国や日本貿易振興機構(JETRO)等が一体となって支援し、ブランドの確立や産地間の連携を図るとともに、諸外国の輸入規制情報の提供や関連する相談窓口の設置、諸外国から要求される証明書の国による一元的な発行など、国内輸出事業者への支援策を行うこと。

- 輸出先となる国や事業者から求められるHACCPP、ハラール、GLOBALG.A.P等の認証取得を促進するとともに、国際的な取引にも通用する、HACCPをベースとした食品安全管理に関する規格・認証の仕組みや、GAPに関する規格・認証の仕組みの構築を推進すること。

- 国内・海外商談会の開催や輸出に必要な情報の提供、輸出相談窓口体制の充実、トップセールスによる支援など、日本食文化・産業の一体的な海外展開を一層推進すること。

また、茨城県としても、海外への農産物の輸出に関心の高い農家に対して、情報の提供や商談機会の提供などに務める事が重要です。また、現在、みづずほ村市場などが展開しているタイへの果物などの輸出事業、メロンのインドネシアへの輸出事業などの先進事例への支援やその広報事業に力を入れるべきです。

鉾田のメロン、マレーシアへ輸出

5月11日JA茨城旭村は、マレーシアへのメロン輸出をスタートさせました。茨城県のメロン出荷量は全国一位ですが、県産メロンの本格輸出はこれが初めての挑戦です。第一弾として1.25トンを船便で送り、現地の反応を見ながら今後も継続的に出荷する方針です。

今回輸出するのはオレンジ色の果肉が特徴のクインシーメロン。約1キロのメロンを1250個(250ケース)出荷しました。

富裕層をターゲットにしており、価格は一個4000円程度。今月下旬から6月上旬にかけて現地の高級スーパーなどで販売する予定です。取引相手は、既に他県産メロンの輸入実績がある現地食品輸入会社のJMG。JMG側が海上輸送などを担当するため、JA茨城旭村は国内の出荷先と同じように、生産者として出荷することになります。

2014年9月に首都クアラルンプールで開かれた商談会をきっかけに、ジェトロ茨城が輸出交渉を開始。JMG社の役員をJA茨城旭村に招くなどしてアピールを重ね、今年4月に成約に至りました。

決め手は、メロン一つ一つの糖度を光センサーで測定し、消費者が栽培履歴をたどることもできるという、全国唯一のシステムをJA茨城旭村が持っていることでした。輸出品は糖度13度以上を保証しています。

11日の記者会見で、ジェトロ茨城の西川壮太郎所長は「現地で流通しているメロンは甘くなく、JMG社の社長は『これは甘い』と驚いていた」と手応えを語っていました。

2013年の県産メロン出荷量は3万6500トン、産出額は129億円。いずれも都道府県別一位。しかし、今まで商業ベースの輸出はしてきませんでした。

一方、2011年の東京電力福島第一原発事故を境に、国産メロンの年間輸出額(約1億6000万円)の85%を占める香港、6%のマカオ、5%の台湾が、茨城県産の果物などの輸入を停止し、輸出には厳しい状況が続いていました。

現在マレーシアへの輸出割合は1%にすぎませんが、その拡大に大きな期待が寄せられています。

バンコクにも出店、中間層への安定販売をめざす

一方、茨城の産直業者が直接タイにバンコクに店舗を設けて、農産物の輸出に挑戦している事例もあります。「みずほの村市場」は2014年4月に、タイの農業法人と提携し、同国の首都・バンコクのスクンビット地区に常設の販売店舗を開設しました。

一方、茨城の産直業者が直接タイにバンコクに店舗を設けて、農産物の輸出に挑戦している事例もあります。「みずほの村市場」は2014年4月に、タイの農業法人と提携し、同国の首都・バンコクのスクンビット地区に常設の販売店舗を開設しました。

人口およそ830万。タイの首都・バンコク。その一角に2014年4月、茨城の農産物を扱う直売所がオープンしました。すでに常連となった客のほか、口コミなどで評判を聞いた人たちが次々と訪れます。お目当ては、その日届いたばかりの新鮮な野菜や果物です。梨は現地で販売されている中国産と比べ、およそ5倍の1個600円。売れ筋のメロンは、タイ産のおよそ6倍の3000円です。

訪れた客からは「日本の農産物が好きなので、ここに買い物に来ます。とても新鮮です」という声が聞かれました。

例えば、トマトを生で食べることが少ないタイ。積極的に対面販売をして、茨城のトマトのおいしさを売り込みます。「フルーツのように甘いですよね。いかがですか?」「甘すぎず、ちょっと酸味があって、おいしいです」。食習慣の壁を対面販売で乗り越えようとしています。

昨年秋一ヶ月の売り上げは約60万円。まだまだ採算ベーシには乗りませんが、順調に数字を伸ばしています。

直売所では、店の外でも積極的に販路を広げ、高級レストランに売り込みをかけ、果物を納入しています。この日は店側の依頼で、タイの王室関係者に梨とメロンを出すことになりました。

「みずほの村市場」は、茨城県つくば市にある直売所です。生鮮食品中心の直売所としては異例の年商6億円。県内外から年間30万人が訪れます。一般的な直売所より値段は高めですが、高くても品質の良さで客をつかもうというのです。

訪れた客は「値段より新鮮さ」「ここ以外で買ったことがない」といいます。

出荷するのは、およそ50戸の農家。栽培技術の向上に取り組み続けている人たちです。栽培のコストはかかりますが、売り上げの増加で経営は安定しているといいます。

「ここは、味がよくないと売れないから。やりがいがある」「直接お客さんとの交流、お客さんと自分との取り引きなので。経営は安定します」と口々に語ります。

代表の長谷川久夫さんは、国内で成功した直売所のノウハウを生かせば、アジアへの輸出で日本の農家が生き残っていけると考えています。

「日本の農産物は、大きくいえば、世界のどこから見ても、安全で安心でおいしいという評価は受けている。でも、国内の胃袋(市場)は小さくなっている。じゃぁ、できたもの(農産物)をどうするか?どこへ目を向けるか?海外へ向けるべきでしょう」と、確信を持って語っています。

一般的な輸出では、農家が出荷した後、商社、卸会社などの中間マージンが発生することで、海外での小売価格は高くなります。

これに対し、「みずほの村市場」では、輸出会社を作り、現地での販売も直接手がけるため、中間マージンが発生せず小売価格を抑えることができます。こうすることで、安定した輸出先を確保し、農家の収入アップを図ろうというのです。

輸出を成功させるためには、年間を通して農産物を販売することが必要です。輸出の責任者をしている井戸英二さん。井手よしひろ県議も事業の立ち上げから協力しています。

農産物は輸出は鮮度を保つため、週に1度、航空便で行われています。朝収穫されたものを、その日のうちに羽田空港に持ち込み、日本を発った翌日には店頭に並べることができます。

バンコクの直売所に到着した荷物を運び込む、井戸さんの姿がありました。店の運営も任されている井戸さんは、月の半分以上はバンコクに滞在しています。農家の佐伯さんが手がけたメロンやトマトも届いていました。

「私がここにいて、農産物に対する生産者の思いや、気持ちを伝える。ここの一体感というのがすごく重要」と井戸さん。

井戸さんは、かつて世界企業”インテル”で地域の活性化に携わる仕事をしていました。当時から地域を元気にするには、農業の発展が欠かせないと考えていました。そこで2013年、輸出を計画していた直売所に転職したのです。

常設の直売所ならではのアイデアも生まれました。茨城の米で『おにぎり』を作るのです。タイでは食事を5回ほどに分けてとることが多いと聞き、小さいサイズにしたのが当たりました。

値段も100円以下に抑え、学生にも人気です。訪れた客からは「お米とのりがおいしくて、いろいろな種類があるので好きです」「品質と大きさと値段がちょうどいい」といった声が聞かれました。

さらに井戸さんは、さまざまなニーズを掘り起こしています。直売所があるのは、バンコクでも有数の高級住宅街。そこに住むお客さんへ向けた、宅配サービスです。宅配には渋滞に巻き込まれることがない自転車を使います。新鮮なものを時間通りに届けてくれるサービスが、タイの富裕層に好評です。

利用者は「この店に出会えてとてもラッキー。時間どおりに来てくれるのでとても助かっている」といいます。

井戸さんは「日本人がこちらに来て、汗をかいて直接お客さんと接して、気持ちが伝わることで、もっともっと買ってもらえるようになる。日本の農産物っていうのは、もともと世界一競争力がある。だけどそれが海外に広がらないのは、マーケティングと販売力に対して、日本人が本気で取り組んでいない。そこだけじゃないかと思う」と話していました。

タイへの輸出が進む中で、新しい動きも出ています。インドネシアのコンビニチェーンから、つくばの直売所に対し、野菜や果物を輸出してほしいという依頼があり、実現する方向で話合いが続いているそうです。農産物直売所では、今後10年間で、現地での売り上げを10億円にすることを目標としています。そのためにも、輸出に賛同する農家を幅広く募り、扱う品目を増やしていきたいとしています。

新たな輸出モデルで、茨城から日本の農業を変えていきたい、直売所の挑戦は続きます。