県内各地で市町村議員や住民の皆さんと意見交換をしていて、相次いでがんの診断を受け治療中とのお話を伺いました。いずれも、人間ドックなどで発見された早期がん。放射線治療などで経過は良好ということでした。がんは、早期発見、早期治療が重要です。早期発見には、定期的な検診の受診と、検診により精密検査が必要となった場合は、確実に専門の医療機関で検査を受けることが重要です。

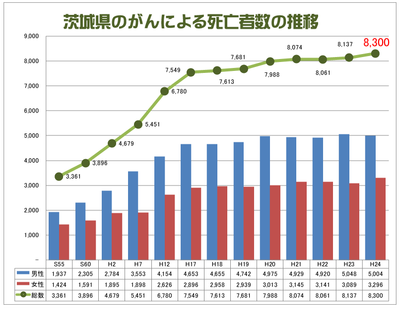

日本人は生涯のうち、2人に1人ががんに罹り、3人に1人ががんががんが原因で亡くなると言われています。茨城県でも、昭和60年から死亡原因の第1位となり、平成25年には8400人の方ががんで亡くなっています。

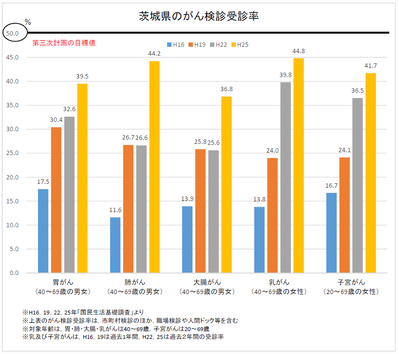

このため、茨城県は「茨城県総合がん対策推進計画─第3次計画─」に基づき、がんの予防促進や、がん医療の充実などに取り組んでいます。しかし、がん検診の受診率は、胃がん39.5%、肺がん44.2%、大腸がん36.8%、乳がん44.8%、子宮がん41.7%などと、第3次計画の目的地50%に達していないのが現実です。

このため、茨城県は「茨城県総合がん対策推進計画─第3次計画─」に基づき、がんの予防促進や、がん医療の充実などに取り組んでいます。しかし、がん検診の受診率は、胃がん39.5%、肺がん44.2%、大腸がん36.8%、乳がん44.8%、子宮がん41.7%などと、第3次計画の目的地50%に達していないのが現実です。

また、がん対策では緩和ケアの推進やがん教育の推進も大きな課題です。

がん対策基本法(2007年4月施行)には、緩和ケアの提供がしっかりなされるようにと規定されています。この法律を受けたがん対策推進基本計画では「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が、重点的に取り組むべき課題とされています。これを現場で具体化するための1つの方策として、がん医療を担当する治療医(主治医)には、2日間の「緩和ケア研修」が義務付けられています。他にも、緩和ケア推進策がいろいろ盛り込まれています。

一方、患者・ご家族(場合によってはご遺族)の「生の声」をお聞きすると、担当の医師は「そんな理不尽なと思うほど冷たかった」「医療者にあるまじき言動」「医師は忙しいとは言っても、患者は自分の命がかかっているのだから、もっと、丁重に対応してほしかった」などの批判が聞かれます。緩和ケアの重要性を医師の側にも一層理解してもらう必要があります。

がんに関する正しい知識を学び、いのちの大切さについて考える「がん教育」も重要です。文部科学省は、2014年度から、全国の学校でモデル事業を始めています。がんは、日本人の死因のトップになっているにもかかわらず、病気との向き合い方や患者に対する理解が十分とはいえないのが現状です。

現在の教育現場では、保健体育の授業で、生活習慣病の予防や喫煙などの害を学ぶ際、他の病気を合わせて紹介される程度です。授業時間も小中高校で、それぞれ1時間ほどしか確保されていません。 茨城県でも、本格的ながん教育の制度化が必要です。

また、肺がんの原因を排除するための禁煙運動の推進や受動喫煙防止活動の推進も重要です。

さらに、ピロリ菌対策も進める必要があります。国内で年間約5万人以上が亡くなっている胃がんの主な原因とされるヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の除菌治療の保険適用範囲が、公明党の推進で慢性胃炎にまで拡大されました。以前は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などに症状が進んでいないと保険適用されませんでしたが、窓口での本人負担が軽くなっています。日本人のピロリ菌感染者数は約3500万人に上るとされ、水道などの衛生環境が整っていなかった時代に幼少期を過ごした世代に多くなっています。反面、ピロリ菌は、除菌すると再感染する可能性が低いといわれており、若い年代層でのピロリ菌対策は大きな効果が期待されています。

こうしたがん対策を包括的に進める『茨城県がん対策推進条例』を制定すべきであると考えています。

すでに、いばらき自民党が政務調査会にプロジェクトチームを結成しています。私ども、県議会公明党も以下のような視点を網羅した『茨城県がん対策推進条例』を検討してまいります。

・がん対策を県民総ぐるみで推進すること

・県や市町村、県民、医療関係者の責務を明確にすること

・がん検診の受診率向上を図る

・緩和ケアの充実を図ること

・がん教育の促進を図ること

・がん患者の社会参加を進めること

・最新のがん治療法の開発等に全力を挙げること